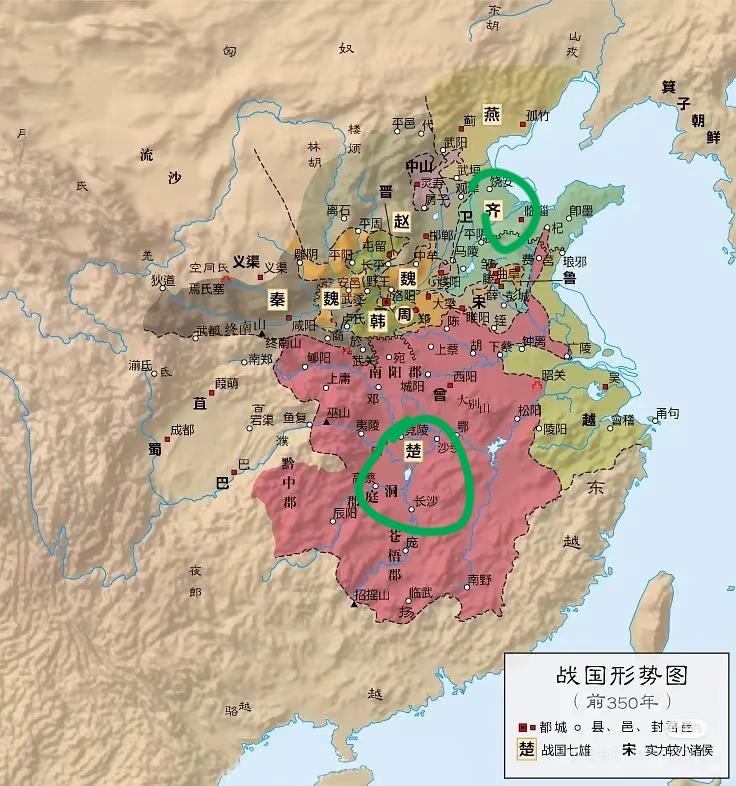

笔者认为,留传至今的正史野史,没有一种是参与或同情起义的人士所修,都是在农民战争中利益受到损害、对起义深恶痛绝的封建文人所撰,它们不可能把李自成当作正面英雄来写,不可能故意突出其优秀品质;可即使如此,我们还是不难从中发现关于李自成优秀品质的只言片语。例如,关于李自成的俭朴自持,《明史》记载:“自成不好酒色,脱粟粗粝,与其下共甘苦。” 至于高夫人,史书中记载极少,但写到了李自成死后她成为大顺军残部的精神领袖,以太后身份在决策上起了很大作用。姚雪垠根据这些,以及当时明朝湖南巡抚堵胤锡去见她时行跪拜大礼、隆武帝封其为“贞淑夫人”之事,把她塑造成巾帼英雄的形象。可以推断,如果是一个平庸女性,又非皇室贵胄,在丈夫死后,怎还能享有如此地位? 《李自成》无疑是历史小说艺术的杰出典范,在营造历史空间与塑造历史人物等方面展现出了卓越的艺术手法,淋漓尽致地体现了历史小说的独特艺术特色。 在营造历史空间上,姚雪垠宛如一位技艺精湛的画师,以细腻而磅礴的笔触,勾勒出明末那个风云变幻、波澜壮阔的时代画卷。他对自然环境的描绘,生动地展现了不同地域的独特风貌。商洛山的险峻幽深,在作者的笔下,仿佛触手可及,“商洛山层峦叠嶂,峰岭相连,悬崖峭壁间,云雾缭绕。山间的小径崎岖蜿蜒,两旁是茂密的森林,枝叶交错,遮天蔽日。偶尔传来几声清脆的鸟鸣,更衬出山林的幽静与神秘。” 这样的描写,不仅让读者感受到了大自然的雄浑壮美,也为李自成起义军在此处的休养生息和秘密发展提供了真实而贴切的环境背景,使其活动显得合情合理。 对社会环境的刻画,作者更是入木三分,将明朝末年的社会百态、政治局势和文化氛围一一呈现。朝堂之上,崇祯皇帝与大臣们之间的明争暗斗、尔虞我诈,展现了明朝政治的腐败和统治集团的内部矛盾;民间社会,百姓们生活困苦,饥寒交迫,面对繁重的赋税和官吏的压迫,敢怒而不敢言,深刻地揭示了社会的黑暗和人民的苦难。 例如,书中描写了一场灾荒之后,百姓们流离失所,饿殍遍野的惨状:“田野里一片荒芜,干裂的土地上看不到一丝绿色。村庄里,房屋破败不堪,许多人家的门窗都已残缺不全。街头巷尾,到处都是衣衫褴褛、面黄肌瘦的百姓,他们眼神中充满了绝望和无助。一些孩子饿得哇哇大哭,却找不到一点食物来填饱肚子。” 这段描写,如同一幅真实的历史画卷,让读者深切地感受到了那个时代的苦难和人民的悲惨命运,也为李自成起义的爆发提供了坚实的社会基础,使读者能够更好地理解起义的必然性和正义性。 在塑造历史人物方面,《李自成》堪称一绝。姚雪垠运用了多种艺术手法,使得小说中的人物形象鲜明、个性突出,仿佛一个个鲜活的生命跃然纸上。他善于通过人物的语言和行动来展现其性格特点。李自成的豪迈与果敢,在他与将士们的对话和战场上的指挥中表现得淋漓尽致。在面对困难和挑战时,他总是坚定地说:“兄弟们,不要怕!我们是为了天下百姓而战,只要我们齐心协力,就没有什么能够阻挡我们!” 这种充满激情和力量的语言,充分展现了他作为起义军领袖的坚定信念和无畏勇气。 而崇祯皇帝的多疑与刚愎自用,则通过他对大臣们的猜忌和频繁更换内阁成员等行为得以体现。他常常对大臣们的建议持怀疑态度,轻易地否定他们的意见,导致朝廷内部人心惶惶,政治更加腐败。例如,在讨论对抗李自成起义军的策略时,他对大臣们提出的一些合理建议置之不理,却轻信了一些奸臣的谗言,最终导致决策失误,使明朝的局势更加危急。 作者还巧妙地运用对比和衬托的手法,进一步突出人物的性格。李自成与张献忠的对比,两人同为农民起义军领袖,但性格却截然不同。李自成宽厚仁慈,心系百姓,以推翻明朝统治、建立一个公平正义的社会为己任;而张献忠则狡黠多变,野心勃勃,更多地考虑个人的利益和权力。通过这种对比,两人的性格特点更加鲜明,也使读者能够更加深入地理解他们在历史舞台上的不同表现和命运走向。同时,小说中还通过一些次要人物的衬托,如刘宗敏对李自成的忠诚和勇猛,从侧面展现了李自成的领袖魅力和人格力量;高夫人对李自成的支持和帮助,也体现了李自成在家庭和事业上的双重依靠,使他的形象更加丰满立体。