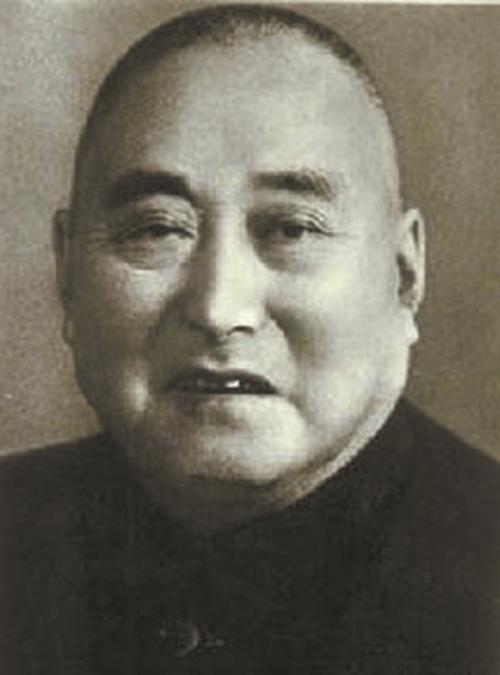

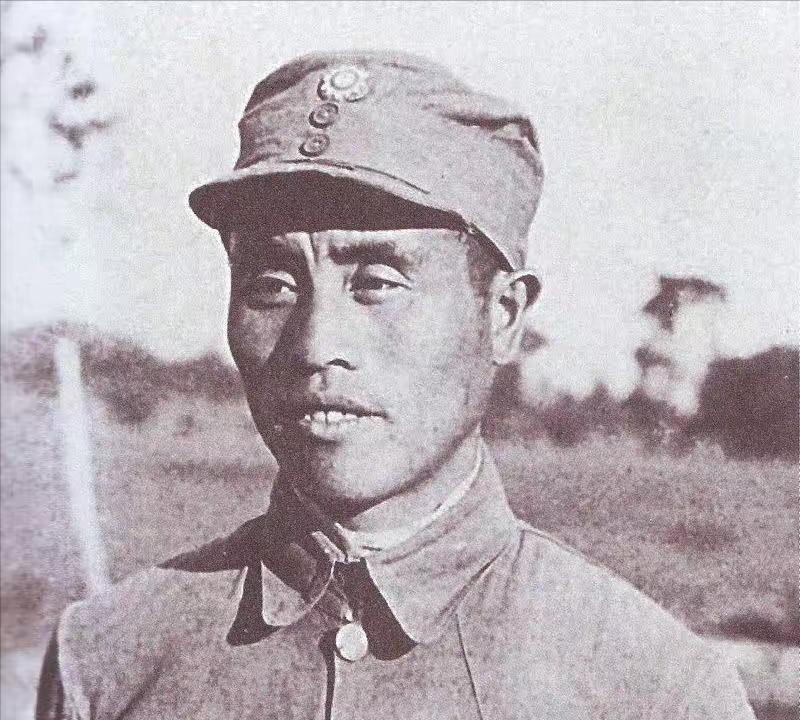

[太阳]1950 年,周恩来提议入朝军队命名为“支援军”,然而黄炎培却提出异议:名不正则言不顺,师出要有名! (参考资料:2020-02-10 文汇客户端——他竟三番两次致电主席“讨债”,最后被主席评价为“不够朋友够英雄”) 在毛主席和党外人士的交往里,他和黄炎培的关系总是让人津津乐道,他们之间的故事,既不是简单的政治合作,也不是那种腻在一起的私交。 他们的互动,更像是一场关于“信义”的实践课,在两个完全不同的场景里,把这个词掰开揉碎了看,一个关乎国家命运,一个关乎个人约定。 新中国刚成立,朝鲜半岛就燃起战火,出兵,这个决定本身就重如泰山,而怎么称呼这支部队,更是个牵一发而动全身的大问题。 一开始,毛主席和周总理觉得叫“支援军”挺好,听上去就充满了正义感,是去帮助邻居的,但毛主席没有拍板,而是把这个名字拿去征求黄炎培这些党外朋友的意见。 黄炎培的反应,就是典型的老派文人风骨,上来就抠字眼,他搬出“名不正则言不顺”的道理,尖锐地指出,“支援”这个词,带着官方色彩,是国家行为。 这个细节可不得了,国家行为,就等于公开向美国宣战,后果不堪设想,一句话点醒了毛主席,他立刻意识到,这次行动的最高“信义”,就是要把界限划清楚。 于是,他亲手用铅笔划掉“支援”,改成了“志愿”,一个字的改动,就把国家层面的军事行动,变成了人民自发的正义之举,这一下,战略主动权和道义制高点,全有了。 当“信义”从国家大事转到个人生活,就变得具体起来,一场因为王羲之书法真迹引发的“债务风波”,把这一点展现得淋漓尽致。 当时毛主席退居二线,有了更多闲情研究书法,便向黄炎培借来了这件珍贵的藏品,两人说得清清楚楚:借期一个月,君子一言。 可黄炎培心里实在太宝贝这东西了,借出去才一个礼拜,就开始坐立不安,电话一个接一个地打来问,这行为在毛主席的卫士们看来,简直是“小家子气”,太不信任人了。 毛主席嘴上开玩笑说这是“苏联逼债”,心里却有一杆秤,他认为,到期我不还,是我的错;没到期你来催,那就是你的失信了。 他甚至当面跟黄炎培半开玩笑地说:“一个月的气你也沉不住吗?”但在行动上,他对自己的承诺一丝不苟,他自己也默默数着天数,到了最后一天,亲自交代要把字帖用木板夹好,赶在午夜前送回去。 毛主席后来给黄炎培一个评价:“不够朋友够英雄”,这句话,就像一把钥匙,解开了上面两个故事,他的卫士们不理解,他们只看到了黄炎培在私交上的“没个深浅”。 但毛主席看得更深,他知道,那个为了一本书就急着打电话的人,和那个敢在国家大政方针上顶真、坚持“名正言顺”的人,是同一个人,他们骨子里,都对规则和名分有一种近乎固执的敬畏。 “不够朋友”,是说这种较真在人情世故上确实有点硌人,而“够英雄”,则是最高的赞扬,因为国家需要的,正是这种不讲情面、敢于坚持原则的诤友。 从国家战略的“名”,到个人交往的“约”,毛主席与黄炎培的故事,把“信义”这个词活生生地演了出来,它告诉我们,真正的信义,就是在不同场合,坚守不同的准则,这既是对别人的尊重,也是对自己的交代。