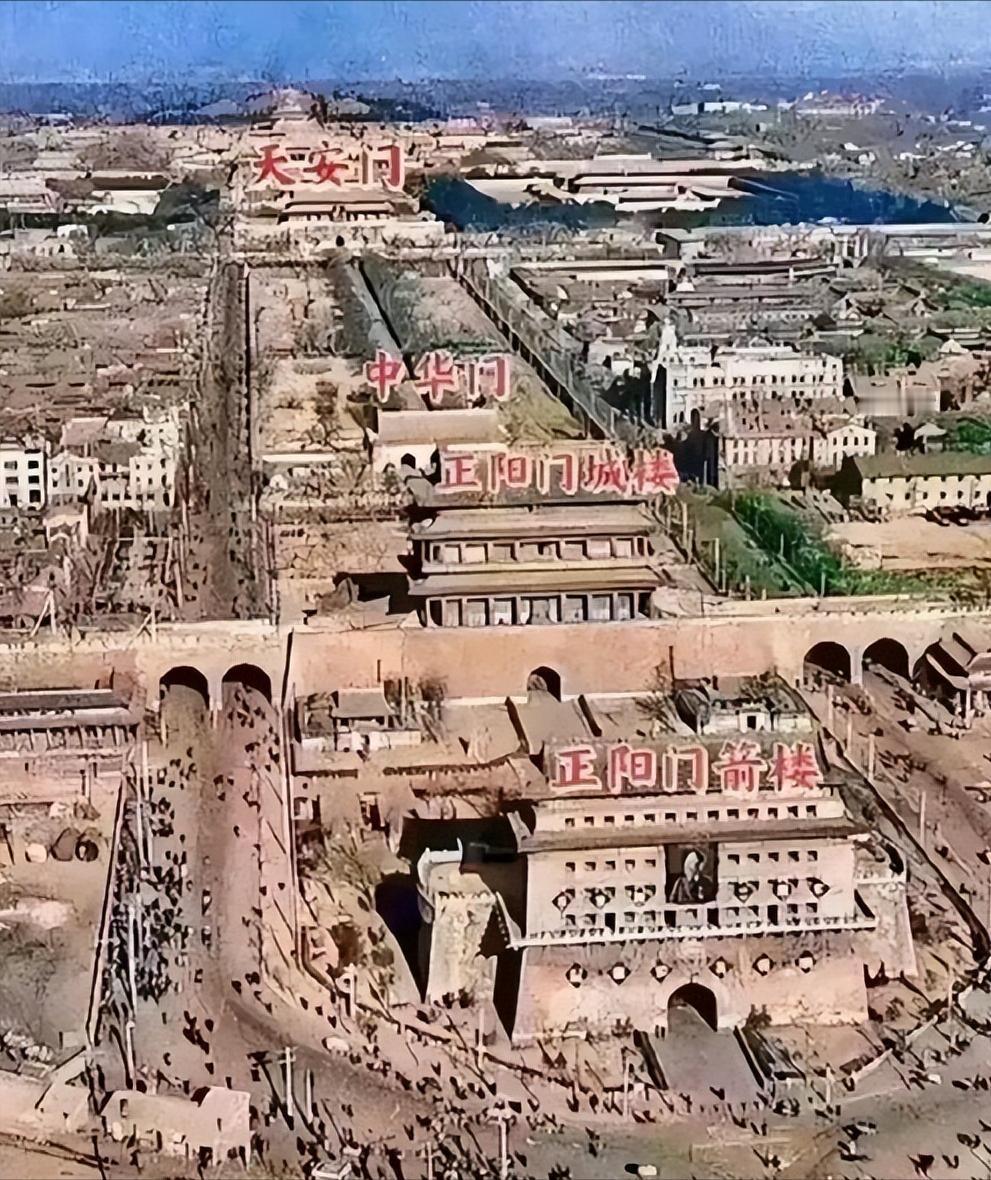

[太阳]这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭沫若的一再建议下,最终在上世纪五十年代,还是拆除了大部分城门…… (参考资料:2021-05-06 茶录传承茶文化事业部——林徽因为“北京古城墙”与郭沫若吵翻天,拒绝服药却仍未保住这些“凝固的艺术”) 北京古城墙的消失,不止是地图上少了一圈轮廓,它背后其实是一场关于国家该怎么走向现代化的激烈掰头。 这事儿压根儿就不是简单的拆和留,它像一面镜子,照出了两种完全不同的发展路子:一种想跟历史一块儿活,另一种觉得非得辞旧迎新不可。 在郭沫若他们眼里,这墙就是个大麻烦,新中国刚成立,首都的脸面总不能是些战火留下的破墙烂瓦吧? 再说,这玩意儿的军事防御功能,在现代武器面前早就过时了,它那么大一坨,占着宝贵的城市空间,还把交通堵得死死的,修起来又得花一大笔钱,怎么算都不划算。 可对建筑学家林徽因和梁思成来说,这些墙体根本就是“凝固的艺术”,是刻着几代人记忆的城市皮肤,他们觉得,搞现代化不等于要把老祖宗的东西一笔勾销。 为了证明这点,梁思成在1950年初就拿出了一个特具体的规划方案,建议把新政府大楼盖到城外去,这样整个老城都能完整地留下来。 这个想法可不是拍脑袋想的,从1937年起,这对夫妇的脚印就遍布了全国15个省、200多个市,亲手测绘、拍摄了超过2000件唐代到清代的古建筑,他们太清楚这些东西没了就再也回不来了。 这场争论里最让人琢磨不透的,是知识分子之间的立场反转,郭沫若,一个考古和古文字的大拿,鉴定文物眼光毒辣,真伪年代一眼看穿,却成了拆除历史的急先锋。 这不禁让人想起他主张挖定陵,结果因为技术跟不上,好多宝贝出土就毁了,他骨子里似乎有种“不破不立”的劲儿。 反倒是被称作“近代建筑之父”的梁思成和“建筑才女”林徽因,这两个现代建筑学的开路人,成了最坚定的守旧派,这份守护不是念旧,而是建立在扎实的田野调查和对文化血脉的珍视上。 当讲道理、做规划都没用的时候,这份执着就变成了林徽因拖着病体,在政府大楼里跟吴晗吵架时的那股悲愤。 历史最后还是做了选择,1953年,北京的牌楼和城墙开始在轰隆声中倒下,这股风很快刮遍了全国,然而,就像林徽因在心力交瘁中去世前说的那样:“五十年后你们一定会后悔的,到时候再喝就是假古董!” 半个多世纪过去,当各地砸重金修起一座座仿古城墙时,这个预言听起来真是又准又心酸,样子是可以复制,但那份独一无二的历史再也回不来了。 “文物一旦毁坏,绝不复生”,这句冷冰冰的原则,成了这场争论最终的答案,也时刻提醒着我们,奔向未来的时候,该把过去放在哪儿。