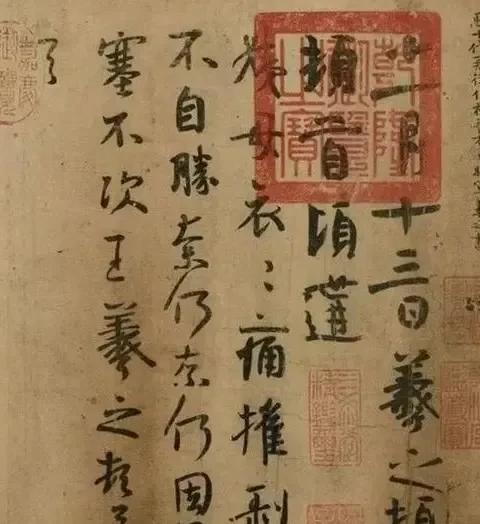

公元697年,73岁的武则天以喝茶为由,常去王方庆家一坐就是好几个时辰,王方庆佯装不懂。 案头那方传家的歙砚已积了层薄灰,他指尖在砚台边缘磨出细痕——武则天的茶盏第三次添水时,鬓角银簪映着日光,晃得他眼生疼。 王方庆不是没想过硬抗。夜里对着祖宗牌位,他把牙咬得生疼——可转念想起太宗年间,拒绝献帖的清河崔氏满门流放的旧事,烛火“噼啪”一声爆响,烫了他手。 父亲临终前攥着他手腕的力道还在:“当年献《兰亭序》给太宗,是为保家族;如今武后要帖,你得想明白——字没了,王家的魂就断了。” 当内侍捧着木匣回宫时,武则天正用金簪挑着灯花看帖。十卷墨迹在紫檀案上摊开,她忽然笑了:“这字得让后人看见。” 三日后,王方庆接到旨意——匣中竟是黄蜡纸钩摹本,连原帖边角的虫蛀都描得清清楚楚。他抱着木匣往家走,觉得脚步比献帖那日轻了半截,又沉了半截。 坊间的风言风语没停过。有人说他“卖祖求荣”,有人猜他“留了真迹藏地窖”。王方庆把那些话当耳旁风,只是每天清晨都要把摹本摊在阳光下,用羊毫笔蘸清水,顺着钩摹的笔锋描一遍。 没人料到,这一摹竟成了救命符。王羲之真迹早在唐末五代便散佚大半,而王方庆献上去的十卷,经武则天的宫廷画师精心钩摹,成了后世唯一能窥见“书圣”笔法的镜子——那些藏在转折处的“屋漏痕”“锥画沙”,全靠这些摹本才没被时光磨平。 可这镜子也差点碎了。宋代《宝章集》散佚,只剩七人十帖改称《万岁通天帖》;明代真赏斋大火,半卷被烧成焦黑;1922年溥仪偷运出宫时,它被塞在旧木箱底,在东北的雪地里冻了十几年;抗战胜利后,伪满皇宫坍塌,它躺在瓦砾堆里,被解放军战士用棉袄裹着带回沈阳。 若当初王方庆真把帖烧了,今天我们还能看见“书圣”的影子吗?或许能——但大概率是支离破碎的传说,而非这般清晰的笔法骨骼。 王方庆当年在朝堂上叩首时,想的是保住一家老小;武则天用金簪描补摹本缺笔时,或许只是觉得“好东西该留着”。可历史偏就这么奇妙——妥协成了另一种坚守,强权化作了文化的摆渡船。 如今辽宁博物馆的展柜里,《万岁通天帖》的摹本静静躺着。泛黄的纸页上,王献之的“中秋不复不得相还为即甚省如何然胜人何庆等大军”,笔锋依旧锐利如刀——就像当年王方庆佯装不懂时,藏在袖中的手,攥得指甲嵌进肉里。