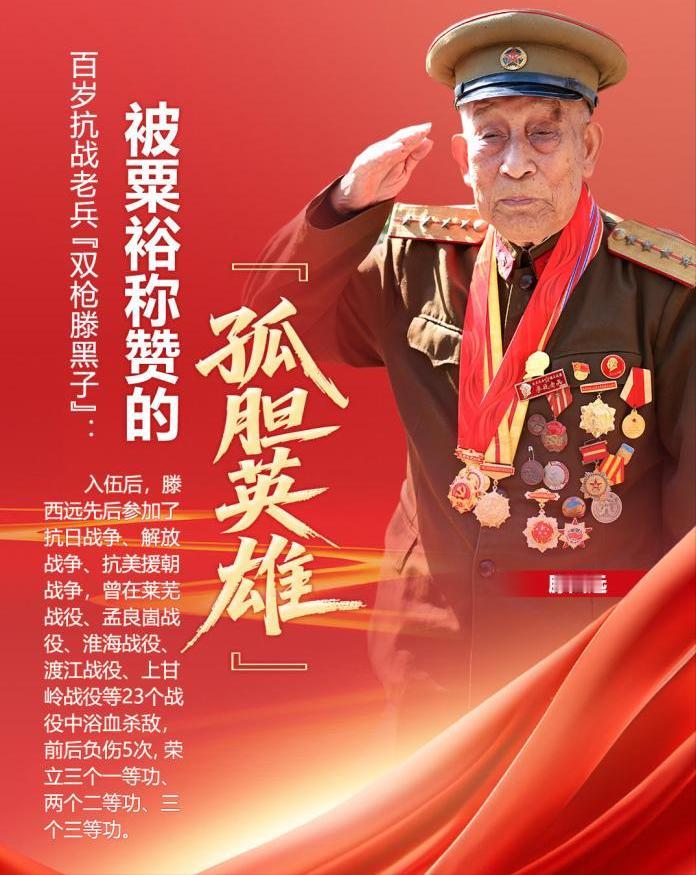

1996年,滕西远私藏两支手枪,民警让他上交,可他却说:“这两支枪,一支是粟裕大将给我的,一支是开国中将给我的,你们要哪支?” 滕西远,1925年生于山东莱芜,其自幼命运多舛,父母双亡,兄弟五人于兵荒马乱之境中艰难维生,在动荡岁月里苦苦挣扎,饱经生活的磨难。 13岁那年,他毅然加入八路军游击队,开启了他的戎马生涯,因为他长得黑,战友们都亲切地叫他“滕黑子”。 1940年,日军对莱芜抗日根据地发起围剿,滕西远与两名战友外出执行任务时遭遇日军埋伏,躲进附近村庄。 在躲藏过程中,他们遇到一个落单的日本兵,滕西远躲在猪棚上,看准时机从高处一跃而下,将鬼子扑倒,在战友协助下将其制服。 同年,在杨家横战斗中,滕西远展现了出色的战斗智慧,他注意到日军旗手的目标显眼,心想干掉旗手能挫敌锐气,他瞄准目标,一枪放倒日军旗手,随后迅速隐蔽,继续瞄准下一个。 战斗进入白热化阶段,子弹打光后只能肉搏,一名鬼子挥舞东洋刀冲向滕西远,一刀刺穿他的腋下,滕西远忍着剧痛,挺身向前,猛地将刺刀刺向鬼子心口,成功反杀。 这场战斗结束后,滕西远因表现突出荣立一等功,廖容标司令员亲自奖励他一把驳壳枪,并在表彰大会上当众称赞:“好你个滕黑子,干得漂亮。”这年,他年仅15岁。 抗日战争胜利后,滕西远担任华东野战军七纵队某部炮兵连连长,解放战争期间,他再次展现了非凡的勇气和智慧。 一天,他带一名战士前去查哨,发现大约200名敌人正悄悄逼近,当时他们只有三人(包括哨兵),装备也只有三颗手榴弹、一支步枪和一支手枪。 面对敌众我寡的危急局面,滕西远镇定自若,他往靠近的敌人扔了一颗手榴弹,同时鸣枪示警。,随即向敌人大喊:“你们被包围了,缴枪不杀,解放军优待俘虏!” 这番虚张声势的“空城计”果然奏效,敌人不敢轻举妄动,误以为陷入埋伏圈,等到他们反应过来时,我军大部队已经赶到,将他们团团包围。 这场兵不血刃的战斗让滕西远再次荣立一等功,粟裕将军称赞他是“孤胆英雄”,并亲手奖励他第二把驳壳枪,从此,“双枪滕黑子”的名号响彻战场。 新中国成立后,滕西远又加入了中国人民志愿军,奔赴朝鲜战场,1953年,在马坪里地区作战时,他所在的部队遭遇敌军坦克挡路。 这是一条窄路,绕道会耽误作战时间,影响任务完成,滕西远主动请缨,毅然决定独自前去炸坦克,出发前夕,他神情凝重地嘱托身旁战友:“倘若我在此次行动中不幸殒命,烦请帮我向家中传递一声消息。” 凭借丰富的战斗经验和灵活的身手,他成功将炸药包引爆,摧毁了敌军坦克。 他凭借英勇表现荣膺志愿军爆破英雄之誉,彭德怀听闻后,不禁赞道:“滕黑子既能胜任指战员之责,亦能当好战斗员冲锋陷阵。” 朝鲜战争结束后,滕西远选择复员,他先后在北京、河南任职,1963年转业回到老家莱芜,从此,他在基层岗位上默默工作,经常教育子女要艰苦朴素,珍惜来之不易的和平。 在莱芜任职时,他曾先后出任莱芜县口镇公社、苗山公社财贸书记,还在莱芜县基建局等多岗位履职。1990年10月自莱芜市政公司离休后,他仍未安于闲适,脚步依旧前行。 离休后,滕西远被莱芜区委聘为红色宣讲员,先后参加各类主题宣讲活动100余场,他多次进军营、进校园、进机关,讲述自己的峥嵘岁月。 而滕西远家中珍藏的两把驳壳枪,对他而言不仅是武器,更是用生命和鲜血换来的“功勋章”。 他定期拿出来仔细擦拭、上油,仿佛在与老战友进行跨越时空的对话。 2015年,适逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,滕西远怀着赤诚之心,将两把钟爱的驳壳枪慷慨捐赠给莱芜当地的革命纪念馆,为那段峥嵘岁月留存珍贵见证。 他希望子孙后代看到这些革命文物,能懂得先辈们的努力与牺牲,珍惜今天的幸福生活。 回顾滕西远的传奇人生,从1938年参军到抗美援朝结束,他经历了抗日战争、解放战争和抗美援朝战争,参加了包括莱芜战役、孟良崮战役、淮海战役、渡江战役、上甘岭战役等23个战役,前后负伤5次,荣立三次一等功、两次二等功、三次三等功。 但面对这些荣誉,他总是轻描淡写:“好多战友都牺牲了,我能活下来很不容易,相比于他们,我所做的不算什么。” 1996年那场“收枪风波”背后,反映的不仅是个人与法规的冲突,更是两种历史认知的碰撞。 从战火纷飞到和平年代,从功勋武器到违禁物品,两把驳壳枪的命运见证了整个国家的变迁。 滕西远的故事,是中国近代史的微观缩影,他13岁参军,亲身经历了中国从积贫积弱到站起来的全过程。 在他身上,我们能看到那一代人的集体肖像——他们为了民族独立和国家富强,不惜牺牲个人一切。 如今,百岁高龄的滕西远在家中小院种菜、看报、写字,过着平静的生活,但那段烽火岁月,永远铭刻在他的记忆里,也应当铭刻在每个中国人的集体记忆中。