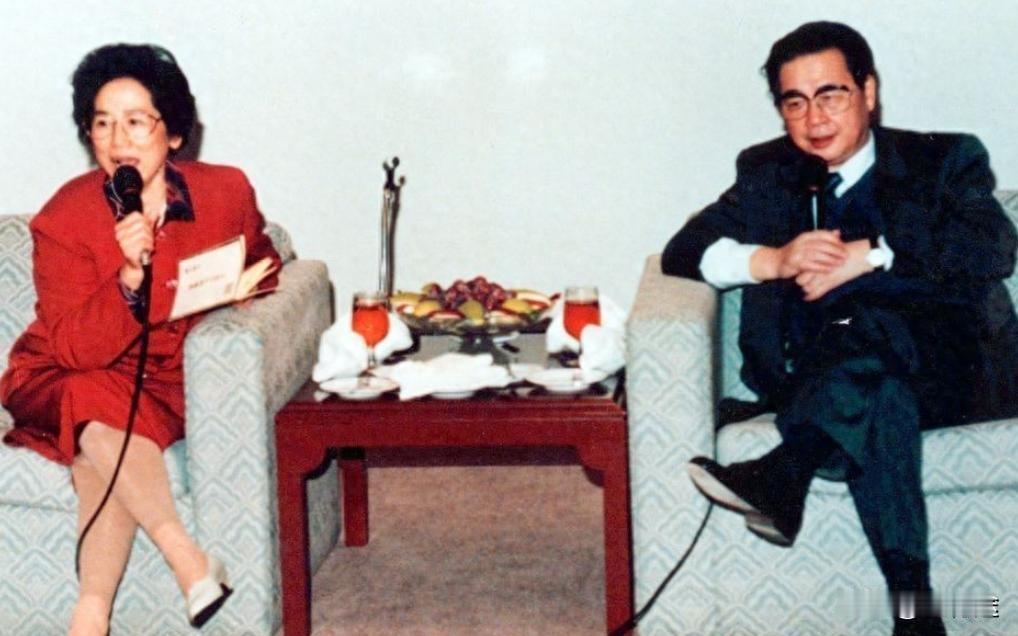

1993年,李鹏总理和夫人朱琳,在北京家中唱卡拉OK,一张罕见留影 二〇一四年初夏,已经退休多年的李鹏把一本厚书交给出版社,叫《李鹏回忆录(一九二八至一九八三)》。 封面很规矩,内容却挺杂,一头扎回到童年,往前拉到当工程师、出国学水电,再写到当时的家庭生活,跨度五十五年。 里面也有和朱琳相识、相爱的过程,还有三个孩子,小鹏、小琳、小勇一点点长大的细节。 书只写到一九八三年,他坦白说还打算接着写,把后半程慢慢补上。 提到朱琳,很多人先想到她是上海人,普通话里带点海派味道。李鹏后来常被朋友半开玩笑说成“上海女婿”,他自己并不反驳。 真要往前翻,缘分落点在一九五七年的吉林,那天还是元旦夜。 吉林市政府搞联欢会,苏联专家、厂矿负责人、市里领导全部到齐。市长张文海站到台上,讲话一激动就喜欢往外抛古语、成语,不太考虑翻译好不好接。 底下几位翻译心里有数,纷纷往后缩。 张文海扫了一圈,高声喊“小朱来了没有”,没人应,他又喊了一遍,声音更高了一些。 第二声落下,第二排站起一个姑娘。 紫红色套装,两条辫子,眼睛亮得很,走路干脆。 她叫朱霁凌,当时还没改名字。 那段又长又拗口的讲话,被她一句句译成俄语,意思拿得很稳,发音也利落。 台下的李鹏听得清楚,他在苏联呆过几年,俄语不成问题,心里跟明镜似的:这姑娘是真有本事,不是凑数的。 讲话完,会餐开始,他和朱琳刚好分在一桌。 李鹏举起杯子先去敬她,朱琳笑了一下,把话轻轻一拐,说还是得先敬专家。 那点分寸感,从一开始就摆在那里。饭走到尾声,灯光一变,音乐响起,舞会开场。李鹏站在边上看了两支舞,只觉得对方步子稳、腰线漂亮,又不显得刻意,心里的那股劲压不住了。 他总算走过去问能不能请她跳一曲,朱琳看了看,点了点头。 两个人在舞池里绕了一圈,边跳边用俄语聊天,他报上名字,说自己在丰满发电厂干活,她说自己在一〇二厂的专家翻译室。 音乐停得挺快,话刚起个头就断了。 过了几支曲子,他又跑去第二次发出邀请,这回动作比刚才顺多了,胆子也大些,两个人聊得更自然。 等音乐第二次停下,他想再开口,又觉得刚认识就连着三支,好像有点“太冲”,只好收住。 散场那会儿,小插曲来了。 苏联专家要走,朱琳也跟着往外走,李鹏一下子快了两步,先伸手和朱琳道别,紧接着才去和那几位专家握手。 在旁人看来不过一秒钟的先后,对朱琳来说,却像是秩序被打乱。 回去的车上,她跟同事孙丽君嘀咕,说这个人不太懂礼貌。 孙丽君已经成家,笑得挺开,说这不叫没礼貌,叫有意思,让她自己多留个心眼。那一年,李鹏虚岁二十九岁,之前一直单着,算是第一次被人一眼看穿心思。 舞池里的火花没有很快熄下去,一九五七年三八节前夕,一位苏联专家要回吉林工作,李鹏把握住这个机会,托他带去一封短短的信和两件礼物。 信里一句“祝你三八节快乐”,字不多,可愿不愿意写这句,本身就是个态度。 礼物一件是上海出品的幸福牌钢笔,在当时算像样的好笔,另一件是一枚纪念章,当年他在苏联读书时,朋友参加世界青年大会回来送给他的,现在转手给朱琳,顺便在信里说明来历。 两三周过去,专家回到丰满,嘴里带回消息:礼物收下了,人没有说别的。 他还添了一句,按双方条件看,是挺合适的一对,也劝李鹏亲自跑一趟。李鹏没耽搁太久,找了个傍晚坐车进吉林,朱琳在办公室接待他,安排他去食堂吃饭,自己站在一旁,看着工作人员招待,没和他同桌。 吃完饭,两个人在办公室慢慢聊起各自情况,聊了有两个小时。 那晚说话不算激烈,却把彼此的底色看得更清楚了一些。 过不多久,朱琳到丰满,两人再见面,话题往童年和家庭里去。 朱琳讲起小时候的光景,李鹏讲自己的出身背景,这一回算是真的把关系定了下来。 到了一九五八年春节,李鹏提议带朱琳去北京见赵君陶。 老人一见面就挺满意,节过完,李鹏先回丰满上班,朱琳留在北京,和未来的婆婆一起住了一个多月。她后来和身边人说,那段时间才知道什么叫被当成“自己人”看待,母爱这个词,落到了日常生活里的每一顿饭、每一声招呼里。 一九五八年七月十日上午,两人到北京婚姻登记所把手续办了,拿到结婚证。 婚后几年里,李鹏常常在全国各地跑,出差成了家常便饭。 每换一个地方,他习惯隔两三天写一封信回北京,说明这次到了哪里,空气湿不湿,饭菜合不合口,顺带把看到的风景、听到的小事写进去。 朱琳看着他的行程表,提前掐好时间,把信寄往下一站,希望他一到当地就能摸到信封。 两个人你来我往,积出一摞信,粗略算有好几十封。 一九九九年十一月二十八日,两人在耶路撒冷老城合影,古城墙在后面,表情不夸张,就是旅行途中随手一拍。 二〇〇八年七月十日,结婚整整五十年,在北京家里又办了个小型聚会,亲友不多。 李鹏当着大家的面说,能找到这样的终身伴侣,心里很幸福。那句“幸福”,说得不飘,落点都在前头那些日常里。