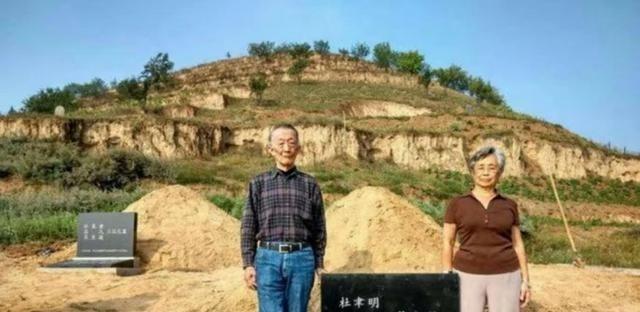

2015年,杜聿明魂归陕西米脂故里,已经年迈的儿女将他和夫人的骨灰从北京八宝山迁回了老家,子女站在坟前拍下了这张相片。 米脂的风一阵紧过一阵,碑面冷得跟铁片似的。 两个名字并排站着,一个是1904年11月28日出生的杜聿明,字光亭,陕西米脂人;一个是曹秀清。 人都回了土,照片里只剩沉默。村头老人低声嘀咕,命啊,兜兜转转,总要认门。 北京城外有块地儿叫功德林,清末是京师习艺所,民国改成京师分监,李大钊死在那儿。 北平和平解放后,公安部接管,把它改为战犯关押所。进去过的名字好几箩筐:廖耀湘、黄维、王耀武、宋希濂、范汉杰、陈长捷、沈醉……里头军衔最高的是上将王陵基,可大家一提代表人物,指向偏偏落在中将杜聿明身上。肩章不响,经历响。 他年轻时不爱跟风。1924年,书包一丢,从北京大学的门口转身,扎进刚开张的黄埔军校第一期。校里分成两拨人,他谁都不贴标签。 升迁慢一拍,名声倒越滚越实,后头的外号,叫“救火队长”。 1939年冬天,广西那边刀口见红。日军第五师团从龙门港上来,南宁、昆仑关接连吃下。白崇禧拍板,三路齐上,第五军顶在正面。 12月18日凌晨,杜聿明把荣誉第1师放在刀尖上,郑洞国撞门,邱清泉拖着新编第22师绕侧,戴安澜的第200师按下总预备。仙女山、老毛岭、万福村、441高地,一口一口抠回来。 广岛师团的第12旅团伤得发凉,军官阵亡率据说八成有余,士兵死伤超四千。 白崇禧话掷地有声:“攻坚胜利之首次。”蒋介石题四字“碧血千秋”。风头不小,战场很硬。 1941年12月7日,太平洋被打出个大窟窿。 滇缅路成了命根子。1942年,中国远征军进缅:同古守住,斯瓦扛住,仁安羌解围,东枝打回。 英方那边心思多,一边怀疑中国军队,一边又要顾自家盘子,转头下令放弃缅甸,还要友军垫后。 杜聿明不买账,去重庆请示,拿到撤回国内的指令。 路口被封,没法子,只能带着部队拐进中缅交界那片原始密林,老兵都叫“野人山”。人从里面走出来,像从鬼门关扒回一口气。 等到1945年春天,胜负有了眉目,云南那头又起风浪。第五军奉令解除“云南王”龙云的兵权,事成了,民怨却翻涌。上边要有个背锅的,杜聿明被“处理失当”撤了职。 日子没停,他又被塞上东北,挂了“保安司令”的牌子。 桌上的地图越铺越大,仗却越打越难。陈诚空降沈阳,雷声大,雨点飘,军事上节节退,政治上树敌多,经济上人心浮。 1948年初,卫立煌来接烂摊子。 到6月,杜聿明转去徐州“剿总”当副总司令,兼第二兵团司令,火线救济南。辽沈那边已经收官,他又被丢回淮海战场。黄百韬兵团被吃掉,他奉命再去救黄维。 越级指挥一阵乱,棋盘越摆越紧,粟裕的口袋越收越拢。 解放军有过一次停火,给了条路,他心里动过,脚下没挪,窗口一合,被活捉,成了新华社公布的四十三名战犯里唯一战场被俘的人。 被押进功德林那天,心气塌到谷底。棉裤里藏着安眠药,打算一了百了。甄别干部凌云的话像一瓢凉水:“把昆仑关和淮海加起来,才叫杜聿明。”人像被拽住领口扛回地面。老病一身,胃溃疡、肺结核、肾结核,靠着进口特效药压住火头。 情绪渐稳,干活、学习、写板报,字清清爽爽。 王陵基年纪大,眼睛花,剃须老刮出血,杜聿明常伸把手。老上将写一首诗道谢,大家传得有味,铁门里也有几分人气。 那句心里话冒出来:“中国人民在共产党领导下,确实站起来了。” 1959年12月4日,新中国十年,第一次特赦落地。12082名罪犯、33名战犯走出门槛,里头有他,也有溥仪、王耀武、陈长捷、宋希濂。安排去了全国政协文史资料委员会,写回忆,补史料;隔三差五回功德林现身说法,跟还没走出来的老相识掰扯。 1964年起,他当上全国政协委员,做文史工作。 1973年5月,跟宋希濂等人去了湖南韶山,看完纪念馆,脱口一句:“毛主席果真是战神。”这话说得直,听得也真。 人到晚年,锋芒收住,笔头扎实。写抗战、写解放,细节不吝,褒贬不滥。 1981年5月7日,肾衰竭,七十七岁,走得安静。 遗愿把骨灰留在大陆。组织准备八宝山安葬,曹秀清摇头:台湾还有两个儿子,得让孩子回家送一程。申请发过去,杳无回音。遗体在北京停了十八天,旧部郑洞国气不打一处来,骂了“无情无义”。日子不等人,棺材板终究要合上,八宝山落定。 三年后,曹秀清病逝,夫妻合葬。 时间把边角磨平,也把路线拉回原点。 2015年深秋,米脂风紧,儿女把两位老人的骨灰从八宝山接回,落在老宅不远的地里。小儿子杜致严和早逝的母亲高兰庭,也挪到旁边。 几只青花白酒,几只烧鸡,亲戚们不多话,风里带着土腥气。 站在碑前,兄妹的影子被夕阳拉长,静得能听见心跳。