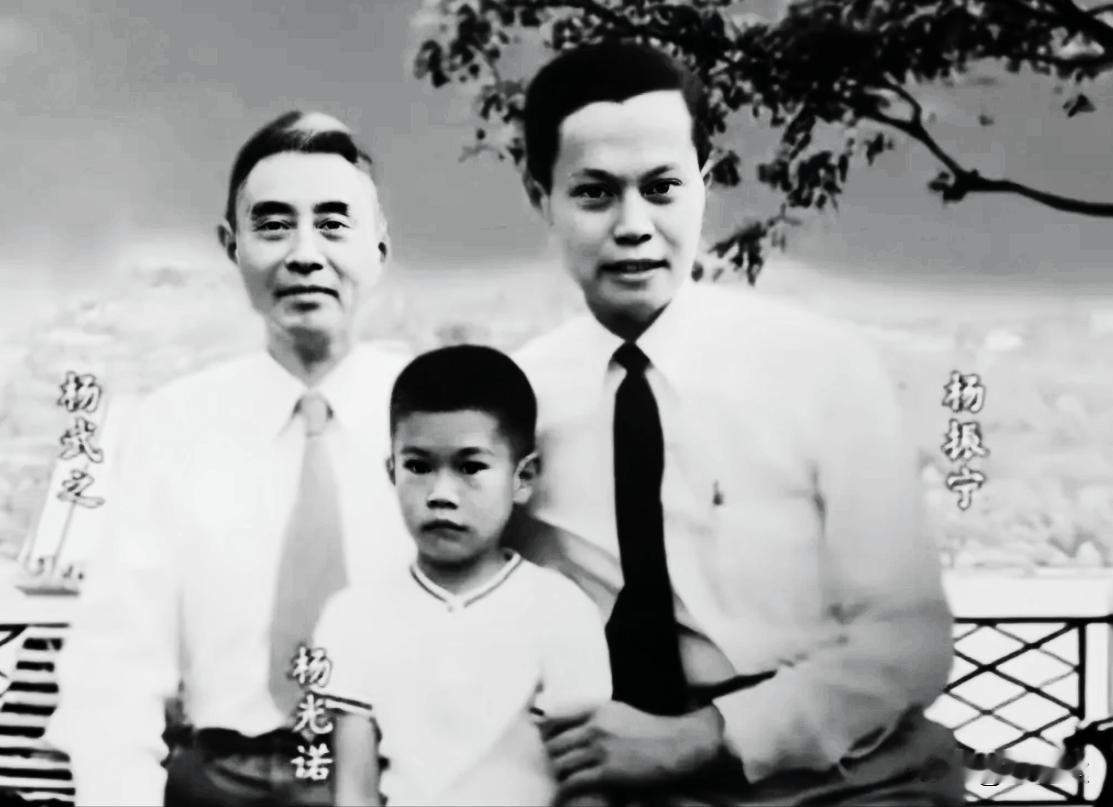

杨武之为何没有抛弃发妻罗孟华,原因有三: 杨武之出生于钟灵毓秀的南方,但他身上也有北方男人的豪迈之情。与发妻在相貌、学识上相差甚远,但终究没有抛弃她。 那一年是一九二八年,他拎着行李下船,身上还带着芝加哥的寒意,眼睛却只盯着抱孩子的那个女人。人群里有人低声嘀咕,说留洋的人多半要换个新式太太,他没搭理,先把包放下,再把妻儿搂紧。后来把这事提起来,旁人爱讲传奇,他自己不爱解释,只说一句:一家人在一起,比啥都踏实。 这份笃定不是凭空长出来的。 童年像被风打过,九岁没娘,十二岁又没了在沈阳染上鼠疫的父亲,合肥小院里夜风呜呜地钻窗缝。叔父杨邦瑞把他接去抚养,书本成了饭碗,北京高等师范数理部的黑板一行一行,他硬生生爬上去。 一九一八年,二十二岁,回安徽二中任教,校里有恃无恐的公子哥作怪,他板起脸整治,反被报复,校方装聋作哑,一甩手转到安庆中学。 那会儿家里早定了亲事,同乡姑娘罗孟华,小脚,读过两年私塾,说话不响,做事利索。婚后第三年,长子降生,他在怀宁一带教书,给孩子取名“振宁”,心里亮堂。 风向很快改了,一九二三年秋,他考中安徽公费留美,家里七拼八凑凑了盘缠,襁褓里的儿子还不满周岁。 远渡重洋,先到斯坦福,再转芝加哥,跟着名家学数论,冬天冷得扎骨头,他白天写公式,夜里在餐馆刷碗,周末去农场摘葡萄,手背裂口一道一道。 每年三封信,五十美元汇回家,逢节托人带糖和布,字里行间都是“别担心”。 城里嘴碎话没停过,说这种婚姻八成守不住。 罗孟华心里有数,也难过,悄悄问过街口教堂的熟人,真到了那一步,就抱着孩子去谋口饭吃。 她没闹,也不怨,院里扫得干净,衣裳补得牢靠,指尖上全是绣线的毛刺。 学位一层层拿稳,一九二六年硕士,一九二八年博士,论文写的是华林问题的推广,在中国算头一个靠数论拿到博士的。他并没把这些当成居高临下的凭证。 回国的信先发了出去,让妻子带孩子去上海相接,三口之家在码头挤作一团。 厦门大学抛来橄榄枝,他带妻儿住到海边,黄昏一到去看潮,孩子捡贝壳,简单得很舒坦。又过一年,清华园的讲台等他,群论上起课来,板书干净,语气稳稳当当。 有人问起华罗庚怎么来清华的,他笑一笑,点名推荐过,能者自会发光。 枪声把平静切开。卢沟桥事发,北平住不下去,一家七口折回合肥,再经长沙一路往西,落到昆明。窝棚漏风,铁皮教室一到午后就晒得烫手,他把小黑板立在家里,白天上课,晚上给孩子们讲古诗和算术,和长子讨论题目。饭桌上常是红米和稗子,日子紧巴,他给孩子定过小小的奖赏,花生米装在兜里,话说出去了,常常买不起,只好装着忘,孩子们也装作忘。清华那八年,西南联大又八年,家像一根绳,拉得紧,却不断。 屋里规矩简朴,清晨六点,他先给妻子端洗脸水,晚上见她脚疼,用热毛巾敷,挤出一点药膏慢慢抹上。 教授宿舍的最好房间留给她,他自己去书房打盹。 闲下来教她写自己的名字,她练会了,把纸贴墙上,天天瞧一眼,眉梢能看出那点骄傲。清华园里太太们多会外语,谈笑风生,她不爱出门,不会那一套,他也不催。 邻里口碑却好,家里规整,碗柜锃亮,地面没有灰。 有人打趣,说他模样好、名气大,按理该“花”,他不接茬,该干嘛干嘛。 说得多了,他只回一句:夫妻这事,要守。 对子女,他有自己的尺。常叮嘱“不着急,慢慢来”。不强逼长子走数学这条路,先教唱《中国男儿》,再补古文,做人端正,功课才安稳。 等长子去到海外,一九四五年,码头上母亲抹眼泪,十五年里靠家书连着心火。 山海隔着,情义没断。世界的掌声落下,一九五七年的奖把儿子的名字推到云端,父母在五十年代末到六十年代初三次去日内瓦相聚。六十年夏天,小孙子出生,罗孟华因为曾缠足,走路姿势别扭,心里犯怵,怕给孩子丢脸,犹豫来犹豫去,在丈夫劝说下上了路。 到了欧洲街头,迎面一句一句“您好”的礼数,她的心结松了,抱着孙子笑得像个孩子。 老父见到长子,谈起国内的新景象,劝他回去出力,语气平和,分寸拿得紧。 讲台之外,他也绕不开风雨。 一九四九年清华没续聘,转去复旦。身子骨开始打摆子,一九五五年病势一沉,糖尿病折磨人,慢慢远离课堂。一九七三年在上海走完七十七年,孩子们记得他临别的话:“一生清白,教书为业,无愧社会与祖先,对得起妈妈与你们。” 外界爱把他的婚姻当成谈资,拿别人的故事来做参照。那代留学生里,弃旧迎新并不稀奇,城里巷口的传闻从不打烊。 他没随波逐流,也没摆出道德说教的架子。少年失怙学到的感恩,做学问练出的自律,加上对家风的长远打算,把他拴在原位。罗孟华拿热饭、清水、干净衣裳托着他,他记得这份托举的重量。外面掌声再响,回到屋里,他愿意做端水的人。 看似平常的小事,反复做了几十年,胜过豪言万句。