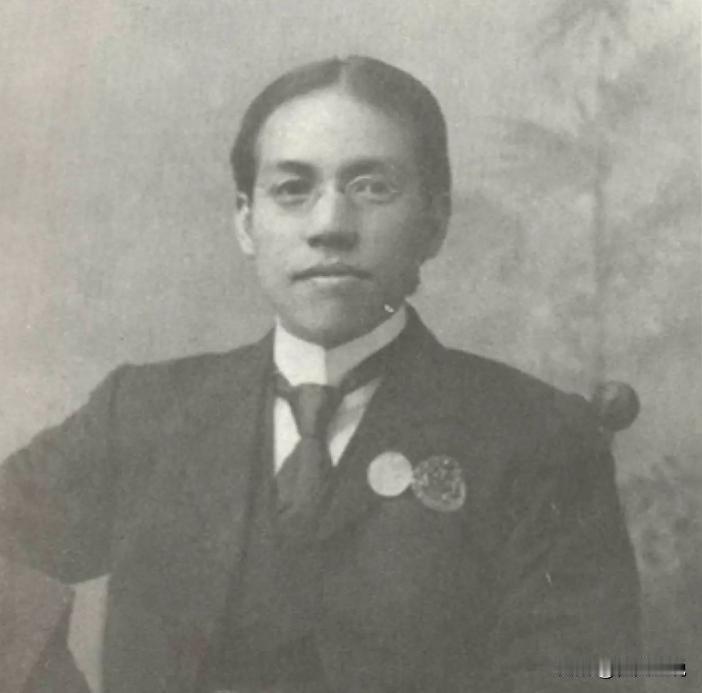

30岁的梁启超与17岁的王桂荃结婚后,却连看都不看她一眼,冷冷说道:“在我家里,你只能是个丫鬟,就算有了身孕,你也没有资格做孩子的母亲”。 1883 年,王桂荃出生在广东一个贫苦家庭,父亲早逝后,母亲带着她改嫁。 继父不待见她,十岁时就把她转手送给别人,她像件物品,辗转好几家才到李家。 在李家当丫鬟时,她叫 “来喜”,每天干不完的活,却连顿饱饭都难吃上,只能偷偷藏干粮。 那时的她从没想过,未来会跟着李蕙仙,走进影响她一生的梁家。 1902 年,李蕙仙要嫁给梁启超,选了几个丫鬟陪嫁,王桂荃是其中一个。 离开李家那天,她没敢回头,手里攥着仅有的一件旧衣裳,心里满是不安。 到梁家的第一天,梁启超见她名字 “来喜”,皱着眉说 “太土,改叫王桂荃吧”。 她连忙点头,把 “王桂荃” 三个字在心里默念好几遍,这是她第一次有像样的名字。 刚开始在梁家,她连走路都怕发出声音,生怕惹主人不高兴,每天天不亮就起来干活。 1903 年,梁启超忙于维新事业,常在家写书稿到深夜,王桂荃负责端茶送水。 有次她进去送茶,不小心把水洒在书稿上,吓得腿都软了,以为会被赶走。 梁启超却没骂她,只是让她拿纸擦干,说 “下次小心点”,这让她松了口气。 从那以后,她更用心照顾梁启超的起居,他的书稿她会轻轻整理,笔墨总提前备好。 可梁启超从不多看她,只有需要帮忙时,才会叫一声 “王姑娘”,语气平淡无波。 1907 年,王桂荃生下第一个孩子,梁启超却让她搬到偏僻的小屋住。 他对她说 “孩子得跟着主母李蕙仙,你只是丫鬟,没资格当母亲”,话像冰锥扎进她心里。 她抱着刚出生的孩子,躲在屋里偷偷哭,却不敢让别人听见,哭完还得强装没事干活。 孩子渐渐长大,叫李蕙仙 “妈妈”,叫她 “王姨”,她每次听到,心里都一阵发酸。 可她从没想过抱怨,只是更疼孩子,夜里孩子发烧,她守在床边,一夜不合眼。 1910 年,梁启超见王桂荃做事细心,又肯吃苦,就给她找了本日语入门书。 “家里常和日本人打交道,学点日语有用”,他把书递给她,这是第一次为她着想。 王桂荃又惊又喜,把书当成宝贝,白天干活没时间,就晚上在油灯下偷偷学。 慢慢的,她能看懂简单的日语,后来家里和日本房东打交道,都是她出面沟通。 1912 年上海局势动荡,枪声不断,梁启超正好外出,家里乱成一团。 李蕙仙吓得浑身发抖,孩子们哭着找爹娘,王桂荃却强迫自己冷静下来。 梁启超回来后,看到家里井然有序,对她难得说了句 “你辛苦了”,这是她第一次得到肯定。 1924 年,李蕙仙病重去世,梁启超悲痛不已,家里的担子全落到王桂荃身上。 梁启超对她说 “以后家里大小事,都靠你了”,眼神里满是依赖,这是从未有过的。 她点点头,开始打理家里的一切,管账、安排家务、照顾孩子,还要安慰梁启超。 她学会了精打细算,把家里的开支安排得妥妥当当,甚至还帮梁启超整理文稿。 有人劝她找个依靠,她却摇头 “梁家需要我,孩子们需要我”,选择独自撑下去。 1929 年,梁启超病重,躺在床上,拉着王桂荃的手,眼里满是愧疚和不舍。 他断断续续地说 “孩子们…… 就拜托你了”,说完就闭上了眼睛,王桂荃忍不住哭了出来。 梁启超走后,家里没了收入,她变卖家产,还把前院租出去,凑钱供孩子们读书。 自己每天喝稀粥,却把省下来的钱给孩子们买书本和营养品,说 “读书才能有出息”。 有孩子想辍学打工,她苦口婆心地劝 “你爹最希望你们读书,千万别放弃”,留住了孩子的学业。 1937 年抗战爆发,北京局势紧张,王桂荃带着孩子们逃难。 她把值钱的东西缝在衣裳里,一路上护着孩子,饿了就啃干粮,累了就在路边歇会儿。 到安全地方后,她又想着回北京看房子,怕家里的东西被破坏,独自踏上归途。 在北京,她靠帮人洗衣、缝补谋生,手指磨出厚厚的茧子,却从不在信里说苦。 孩子们在外求学,她每次写信都只说 “家里好,安心读书”,还会夹点省下来的零钱。 1968 年,85 岁的王桂荃在北京小院去世,临终前,孩子们都围在她身边。 她拉着梁思礼的手,说 “要好好做事,别给梁家丢脸”,这是她最后的嘱托。 梁家后人为了纪念她,在她的墓旁种了棵白皮松,取名 “母亲树”,代表她的守护。 如今,这棵树已长得高大茂盛,像王桂荃一样,默默守护着梁家后人。 人们提起梁家的成就,总会想到梁启超,却少有人知道,背后有个叫王桂荃的女人,用一生书写了坚韧与伟大。 信息来源:百度百科——王桂荃