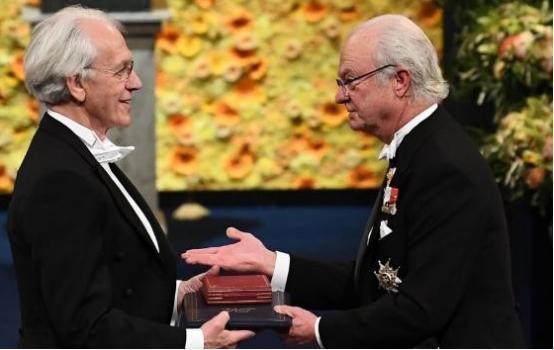

如果不是德国媒体将事实公开,还不知道要有多少国人被蒙在鼓里。德国媒体发文称,中国科学家虽然只有一名获得过诺贝尔奖,但中国科学领域却是欧洲学习的对象。 德媒《明镜周刊》就分析过,中国在人工智能领域能突破美国的技术封锁,靠的是“巧妙的算法和创新的编程”,把资源匮乏的劣势转化成了激发创造力的动力。 这种在逆境中找突破的能力,让欧洲都觉得很值得研究。德国《时代周报》也评论说,西方总在低估中国企业的创新能力,尤其是那种在压力下迸发的能量。 中国科技被欧洲关注,一个重要原因是它在国家发展中被摆在了核心位置。改革开放四十多年来,中国的科技发展经历了从主要服务国防到驱动经济、从主要学习苏联到借鉴欧美、再从跟踪模仿到大力自主创新的深刻转变。这种战略上的持续聚焦和转型,为科技全面崛起打下了坚实基础。 空间科学的发展就是个亮眼的例子。中国与欧洲空间局合作的“双星计划”是中国首个空间科学卫星计划,它和欧洲的“星簇计划”联手,实现了人类历史上首次对地球空间的六点协调探测。 这个项目被国际宇航科学院授予了杰出团队成就奖,我们的团队和美国航天飞机团队、哈勃空间望远镜计划团队这些世界顶级项目站在了一起。这之后,中国一系列以“悟空”、“墨子”、“慧眼”等为代表的空间科学卫星相继升空,不断开拓人类认知宇宙的新边界。 在航天领域,中国的进步更是一目了然。从神舟十二号载人飞船成功发射并与天和核心舱对接,到“天问一号”探测器首次尝试登陆火星就获得成功,每一步都走得很扎实。 比利时中国问题专家帕斯卡·科彭斯就感叹,中国在航天领域取得的进步令人惊叹,他认为现如今“不仅仅是中国需要向欧洲学习,欧洲也可以向中国学习很多东西”。欧洲现在也意识到,在太空探索这类关乎人类未来的事业上,必须与中国保持开放合作。 中国超级计算机的发展也展示了从追赶到领先的跨越。2016年,完全基于中国自主设计处理器的“神威太湖之光”超级计算机,以每秒9.3亿亿次的浮点运算速度成为世界冠军。 当时德国媒体纷纷报道了这一突破,ntv电视台甚至用了“不用英特尔远胜英特尔,中国给美国上了一堂超算课”这样的标题。这不仅在速度上领先,更关键的是实现了技术上的自主可控。 在航空制造这样的高端工业领域,中国也在快速成长。德国《柏林日报》刊登总台记者署名文章指出,C919大飞机的商业化进程,标志着中国航空工业从技术追赶迈向了国际竞争的重要一步。 文章还提到中国在绿色航空发展方面的积极探索,比如研发电动飞机、混合动力飞机以及推广可持续航空燃料,为国际航空业应对碳排放挑战提供了“中国方案”。 说到诺贝尔奖,这确实是中国科技界经常被讨论的话题。自1901年至2021年,共有11位华人获得过诺贝尔奖,但其中在中国本土做出获奖研究工作的,目前的确只有屠呦呦一位。 屠呦呦发现青蒿素的故事本身就很有代表性,她的科研历程展现了在特定历史条件下,中国科学家如何依靠集体协作和执着探索,取得了挽救数百万人生命的重大成果。 有分析认为,诺贝尔奖的产出数量,往往与一个国家在二三十年前的经济实力和科研投入水平有很强的相关性。美国在二战后成为诺奖“高产大国”,日本在21世纪初开始出现诺贝尔奖“井喷”现象,其经济高速增长期也大致在此之前的二三十年。 按这个规律看,中国改革开放以来,特别是近二十年来对科研投入的持续大幅增加,其效果可能需要在未来一段时间才会更充分地体现在诺贝尔奖这样的原始创新指标上。 德国媒体观察到,中国科技发展的一个显著特点是特别注重解决实际问题和满足国家重大需求。无论是超级计算机、航天工程还是高铁技术,这些成就往往是通过实施国家重大科技工程的方式取得的。这种集中力量办大事的体制优势,使得中国能够在一些关键领域快速实现突破。