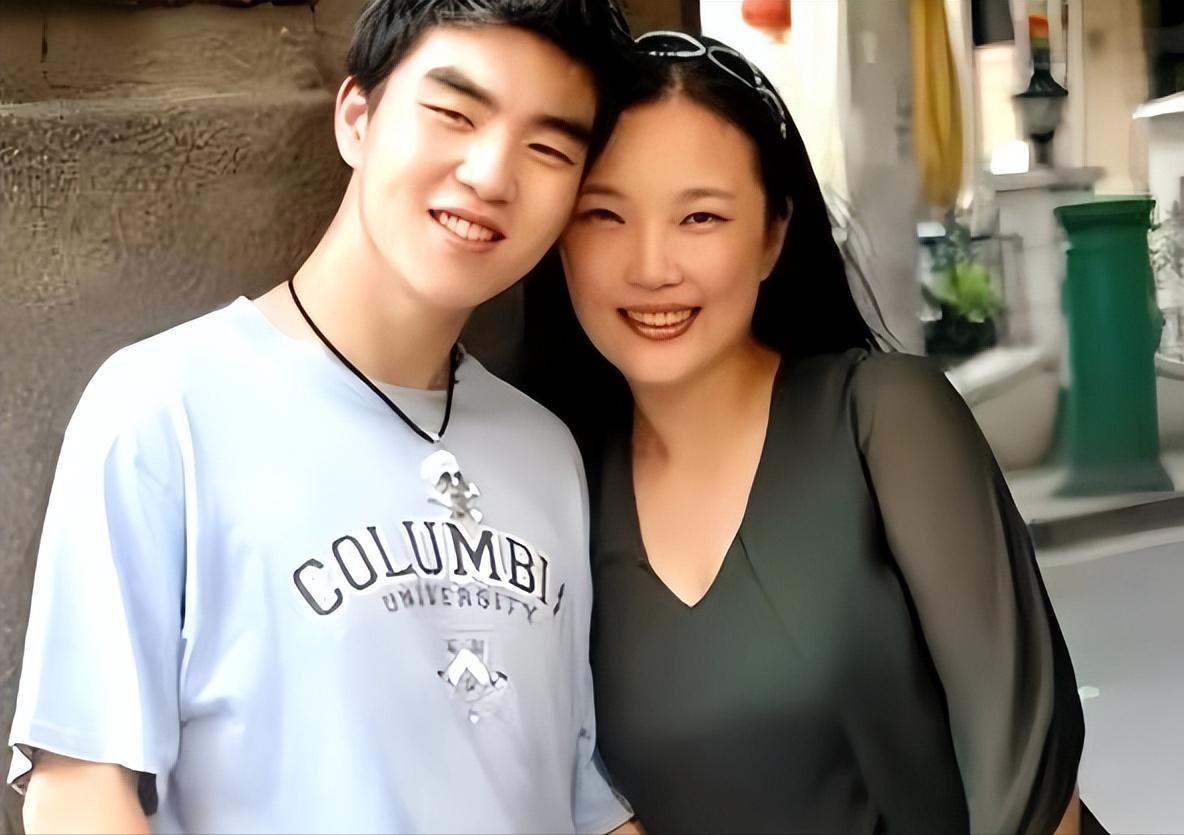

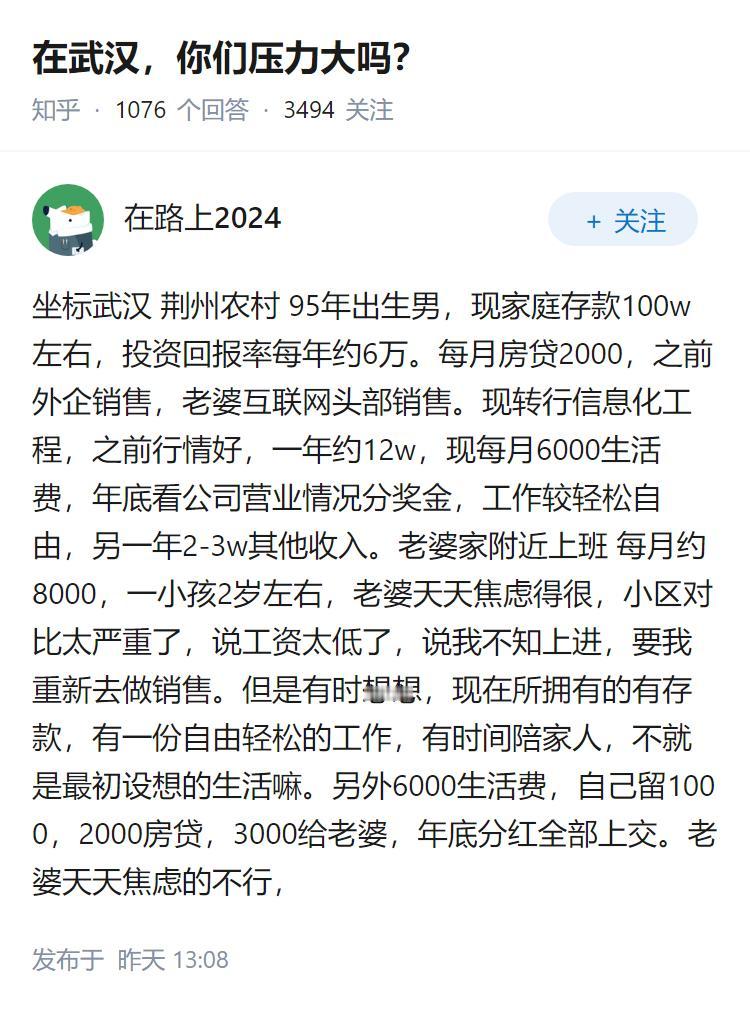

1988年,武汉女教师在医院生下一个小男孩。谁知,丈夫突然在她耳边说:“老婆,把氧气管拔掉吧,我们还能再生一个健康的宝宝”。女教师脸色大变,怒斥道:“我真后悔嫁给你!” 2006 年武汉高考放榜日,邹翃燕在菜市场讨价还价。 卖鱼摊主突然举着收音机喊:“今年文科状元叫丁丁!” 她拎着半条草鱼就往家跑,鞋跑掉一只都没顾上捡。 楼道里就听见儿子喊 “妈”,手里举着北大录取通知书。 2025 年社区活动室,邹翃燕翻出泛黄的试卷碎片。 “当年就靠撕这些废纸,练出丁丁抓握的力气。” 台下年轻妈妈追问:“就没觉得太狠心的时候?” 她指尖摩挲碎片,眼眶忽然红了,想起那个冬天。 1988 年医院的消毒水味,瞬间漫进记忆。 大夫连递五张病危通知:“颅内出血,放弃吧。” 丈夫拽着她胳膊:“拔氧气管,咱再生一个!” 她抱着保温箱不肯撒手:“他是我儿子,死也得我守着。” 离婚手续办得比想象中快,丈夫搬离那天是周末。 他把彩电、冰箱往三轮车上搬,连丁丁的摇篮都要带。 “这是我买的,凭啥留给你们娘俩?” 他语气冰冷。 邹翃燕抱着襁褓中的孩子,眼睁睁看着家被搬空。 居委会调解时,丈夫拍着桌子:“孩子脑瘫,我不养!”调解员劝他按月给抚养费,他摔门就走:“一分没有!” 后来她去丈夫单位找,却被告知 “早就辞职去外地了”。 寒风里,她抱着丁丁站在单位门口,连哭的力气都没了。 离婚后第三晚,邹翃燕在娘家窗台钉满气球。 三个月大的丁丁搭在她肩上,脖子软得撑不住头。 “豆豆,红气球在哪?” 她连问十遍。 孩子突然盯着红球不动,睫毛颤了颤。 这一眼,让她跑遍武汉找智力门诊。 从 6 个月到 14 岁,每年一次检测做了十二年。 报告上 “智力正常” 四个字,被她塑封后带在身上。 可丁丁两岁还抓不住勺子,手硬得像块木头。 她从幼儿园抱回废试卷,蹲在地上教撕纸。 “先捏紧边角,慢慢扯。” 她握着儿子的手示范。 纸碎落满地,丁丁哭着甩胳膊,她也跟着掉泪。 直到某天,孩子终于把纸撕成两半,举着笑出鼻涕泡。 最难的是练筷子。三岁的丁丁叉不住红烧肉。 奶奶在旁劝:“用勺子算了,别逼他。” 邹翃燕把肉收起来:“夹三次,就给你吃。” 孩子哭着夹到第五次,终于用筷子叉住肉。 2000 年春节,有人敲门说 “你丈夫回来了”。 邹翃燕开门,看见他西装革履,身后跟着新妻子。 “听说孩子能走路了,我来看看。” 他往屋里探头。 丁丁躲在妈妈身后,攥着她的衣角不肯出来。 丈夫掏出五百块钱:“算补偿,以后别找我了。” 邹翃燕把钱扔回去:“我们娘俩不稀罕!” 门关上的瞬间,她听见新妻子说 “还好没要这个累赘”。 丁丁拉着她的手:“妈,我以后养你,不找他。” 2007 年北大报到日,邹翃燕帮丁丁铺床。 儿子突然拿出磁带:“妈,这个还留着吗?” 那是初中时她录的课本重点,边角已磨破。 “扔了吧,现在有 MP3 了。” 她转身擦泪。 丁丁却珍存着,直到哈佛法学院的面试。 面试官问:“是什么支撑你走到今天?” 他掏出磁带:“是我妈在公交车上给我念的知识点。” 在场教授都沉默了。 2017 年丁丁从哈佛毕业,带回美国司法考试证书。 邹翃燕正在社区给脑瘫儿童家长开分享会。 接到视频时,她正说:“别信‘注定’这两个字。” 镜头里儿子举着证书,背景是他俩的合影。 当年劝她放弃的亲戚拎着水果上门。 邹翃燕拿出十二本智力检测报告:“每年都查,从没断过。” 亲戚翻着报告,指尖划过 “正常” 字样,半天没说话。 她忽然笑了:“不是奇迹,是熬了三千多个清晨。” 2023 年丁丁回国,行李箱装着新打印机。 “妈,以后您分享会的材料,我来打印。”他陪着去康复中心,给患儿演示握笔姿势。 孩子们围着他喊 “丁丁哥哥”,他笑得像个孩子。 如今邹翃燕的手机里存着百多个家长微信。 每天深夜都在回复:“再试试,孩子比你想的强。” 丁丁在国外开了公益账号,分享特殊教育经验。 母子俩的视频通话,常变成家长咨询会。 上周整理旧物,邹翃燕翻出第一本康复日记。 从五张病危通知到跨国公益,三十多年光阴里,她只做了一件事:不放手。 而那个当年抛弃他们的人,早已在时光里,成了无关紧要的过客。 信源:“我说得最多的就是试一试”,“搭梯子”的妈妈把脑瘫儿子送进北大 九派新闻2024-12-1214:18