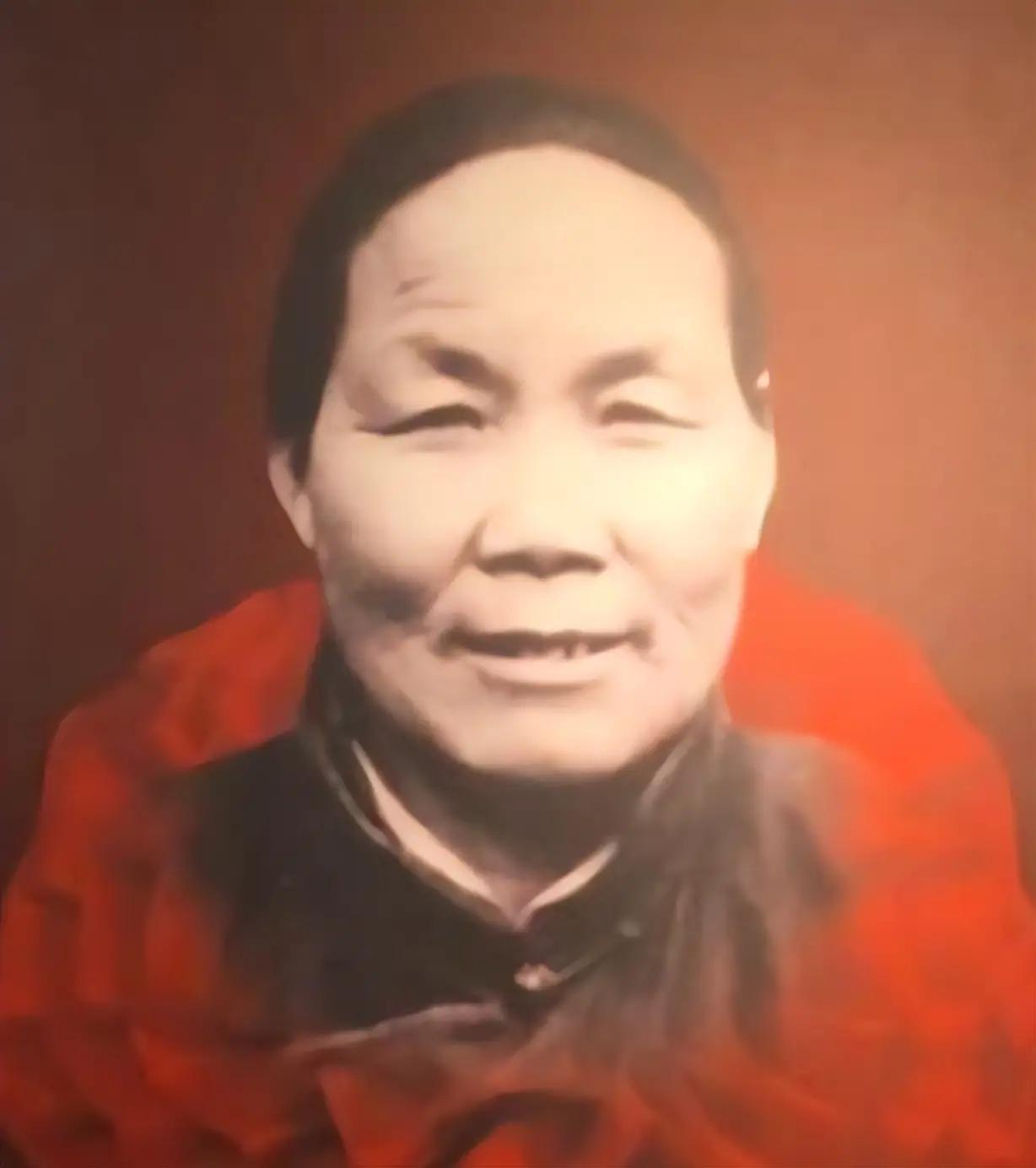

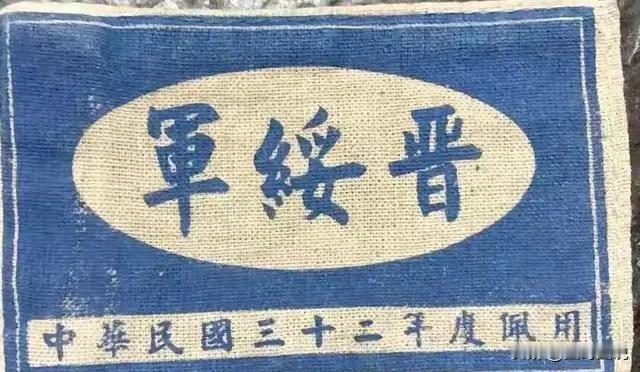

1940年,山东一大娘给八路军煮了浓稠的小米粥,饥饿的战士们狼吞虎咽。班长发觉不对劲,放下碗筷大声吆喝:“这粥有问题!” 2005 年沂蒙革命纪念馆,阳光落在展柜的军鞋上。 65 岁的小翠牵着小学生的手,指着鞋底的线头。 “这线断了,姥姥用自己的头发续上纳完的。” 她声音发颤。 孩子们凑上前,盯着泛黄的头发线,眼里满是好奇。 没人知道,这双鞋藏着 1943 年的绝境。 当时妇救会要赶制 30 双军鞋,可村里的线早就用完了。 方兰亭看着没纳完的鞋底,突然薅下自己的头发。 “头发能续线,咱不能让战士们光着脚打仗。” 她对妇女们说。 夜里,煤油灯熏得她眼睛发红,手指被针扎得流血。 每纳一针,头发线就断一次,她就再薅一把头发续上。 三天三夜没合眼,她终于纳完两双鞋,鞋底硬得能立住。 送鞋时,战士们摸着鞋底的头发线,当场红了眼。 1944 年冬天更难熬,八路军打游击回来,个个冻得缩脖子。 方兰亭看着战士们啃冻成冰疙瘩的窝头,心像被揪着疼。 家里粮缸早见了底,她想起邻村收粮的李地主 —— 只有他有存粮。 “俺把闺女给你,换二十斤小米,中不?” 她抱着五岁的小翠,声音发颤。 李地主盯着小翠,又看了看方兰亭通红的眼,点了头。 抱着二十斤小米回家,她蹲在灶台边,半天没敢生火 —— 怕想起闺女。 灶膛里添了把干柴,火苗窜得老高,小米在锅里翻滚。 她把小米淘了三遍,熬得浓稠,还撒了把自家晒的南瓜干。 粥香飘出院子时,战士们刚操练完,围在灶台边直咽口水。 方兰亭笑着递碗,手却在发抖,没人看见她藏在围裙后的泪。 班长舀了一勺,粥挂在勺上沉甸甸的,不像往常的稀汤。 “大娘,这年月哪来这么稠的粥?” 他放下碗,眼神里满是疑惑。 方兰亭往灶膛里添柴,避开话题:“俺攒的,快趁热吃。” 可战士们都知道,村里连红薯干都难找,哪有余粮攒小米。 追问下,方兰亭终于崩不住,哭着说出真相:“俺把闺女…… 换了小米。” 小王战士当场红了眼,放下碗就往外冲:“俺们不能吃这碗粥!” 战士们翻遍全身,凑出几块银元、半匹布票,要去把小翠赎回来。 方兰亭拉着他们的手:“别去,这是俺自愿的,你们吃饱打鬼子就行。” 可班长还是带着两个人,连夜赶往李地主家。 “这是所有念想,您把孩子还给大娘。” 班长把东西往炕上一放。 李地主只好松了口。 第二天一早,小王就去给她们挑水,把水缸挑得满满的。 后来战士们凑钱,帮方兰亭在村里找了个看菜园的活,能养活娘俩。 小翠总说:“娘,那些八路军叔叔,是俺的救命恩人。” 1947 年春天,她又经历了一场生死考验。 三名伤员躲进她家地窖,日本兵在村里挨家搜查。 她把伤员的绷带藏进灶膛,又往自己脸上抹锅灰。 日本兵踹开门时,她正坐在灶前烧火,假装耳聋。 “有没有藏八路?” 日本兵用枪指着她。 她摇头,却故意把柴火捅到灶外,火星溅到日本兵裤腿。 趁他们拍火的功夫,她悄悄把地窖口的木板盖住。 直到日本兵走了,她才瘫坐在地上,后背全是冷汗。 伤员康复后,给她留下一个弹壳做的发卡。 “大娘,这是我们用敌人的弹壳做的,您戴着。” 她把发卡藏在针线盒里,每次做针线活都拿出来看。 后来这发卡也捐给了纪念馆,和军鞋放在一个展柜。 1952 年,她又多了个心事 —— 找丈夫周振苍的遗物。 只知道丈夫牺牲在苍山战役,却不知道埋在哪里。 她带着小翠,走遍苍山周边的烈士陵园,逐个墓碑看。 三年后,终于在一个无名墓碑下,找到丈夫的铜制烟袋。 烟袋上刻着 “振苍” 两个字,是她当年亲手刻的。 她抱着烟袋哭了很久,小翠拉着她的手:“娘,俺爹找到了。” 后来这烟袋也成了纪念馆的展品,旁边放着她的照片。 1960 年困难时期,她又做起了 “老本行”。 村里缺粮,她带头挖野菜,却把省下来的粮食分给孤儿。 有次小翠饿晕了,她抱着孩子哭:“娘对不起你。” 可转头又把家里最后一块红薯,送给了更饿的五保户。 1978 年,村里办起扫盲班,她第一个报名当老师。 教妇女们认字时,她总把革命故事编进课本。 “俺们不认字,就容易被敌人骗,得学好文化。” 扫盲班办了五年,村里的妇女基本都能读书写字了。 如今小翠也退休了,却接过了母亲的 “接力棒”。 现在的沂蒙老区,到处都能看到 “红嫂精神” 的影子。 有志愿者像方兰亭当年一样,帮助有困难的人。 孩子们在课本里读到红嫂的故事,从小就学着奉献。 方兰亭的故事,还在这片土地上,一代代传下去。 参考信源:红动沂蒙 | 【巾帼大宣讲】舍子拥军方兰亭