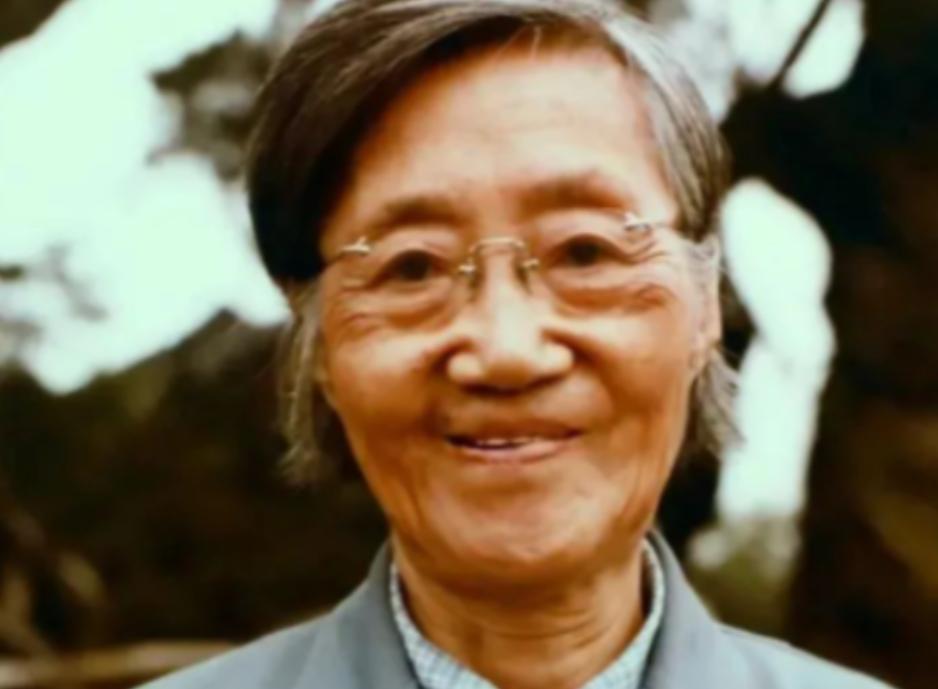

1961年,北大才女王承书吃完饭后,像往常一样去了实验室,谁知这一走,却像人间蒸发了一般,丈夫因找不到她,差点翻遍了北京城,10多年后,儿子打开门,发现一位白发苍苍的老老太太,定睛一看,却是消失了多年的母亲。 当夜幕降临,王承书没有回家。随着时间一天天过去,张文裕寻遍北京城的学校和研究所,却一无所获。没有人知道这位杰出的女科学家去了哪里,她仿佛从这个世界悄然消失。 实际上,这次“失踪”源于一年前的一次重要谈话。1960年,苏联专家撤离中国,使我国的铀浓缩研究陷入停滞。 在这个关键时刻,钱三强找到了王承书,希望她承担起国家最高机密的科研任务—为原子弹研制核心燃料高浓铀。 面对这个需要隐姓埋名、放弃所有已有成就的决定,王承书没有丝毫犹豫,以三个字作为回答:“我愿意”。 这个选择意味着她将告别熟悉的理论物理研究,告别家人,甚至告别自己的姓名。她悄悄收拾行装,登上开往西北的列车,目的地是甘肃荒野中的504工厂,那里将是中国核事业起航的地方。 戈壁滩上的生活异常艰苦,风沙常年肆虐,研究人员住在简陋的营房里,冬天寒气刺骨,夏天酷热难当。 作为工厂里唯一的女性专家,王承书带领团队用最原始的工具——算盘和手摇计算机,进行着最精密的铀浓缩计算。 在无数个不眠之夜,草稿纸堆满了临时搭建的办公桌,王承书常常工作至头晕目眩,有时鼻血会滴在计算纸上。但她从未停下,因为她知道,每一份计算数据都关系到国家安全的命脉。 这位在艰苦条件下埋头攻关的女科学家,其实有着辉煌的过去。她早年以优异成绩毕业于燕京大学物理系,后赴美留学,与导师乌伦贝克共同提出了“王承书-乌伦贝克方程”,这一成果至今仍在物理学界广泛应用。 她的导师曾断言,如果留在美国,王承书极有可能获得诺贝尔奖。但1956年,得知新中国成立的消息后,她和丈夫张文裕毅然拒绝美国提供的优厚待遇,历经重重困难回到祖国。 1964年1月14日,504工厂迎来了历史性时刻。王承书团队成功提取出第一批合格的高浓铀产品,比原计划提前了113天。这一突破为同年10月16日中国第一颗原子弹的成功爆炸奠定了坚实基础。 原子弹爆炸成功后,许多人期待王承书能够回家与亲人团聚。但钱三强第三次找到她,希望她继续隐姓埋名从事核研究,王承书再次说出了“我愿意”。 此后的岁月里,她先后参与大型国产扩散机设计和激光分离技术研究,为中国核事业发展奠定了坚实基础。直到1978年,66岁的王承书才结束秘密工作,得以返回北京与家人团聚。 当白发苍苍的王承书推开离别十七年的家门时,儿子愣在原地,几乎认不出这位苍老的母亲。丈夫张文裕默默注视着她,轻轻说道:我知道你一定会回来。家中她的茶杯和书籍仍保持原样,仿佛时间从未流逝。 晚年的王承书保持着一贯的简朴作风,她患有严重眼疾,却拒绝使用昂贵的进口药物,认为这是不必要的浪费。 1994年病危之际,她立下遗嘱:将毕生积蓄全部捐给希望工程,遗体献给医学研究,科研资料赠予核理化院。 在2019年上映的电影《我和我的祖国》中,张译饰演的核科研人员角色,正是以王承书等隐姓埋名的英雄为原型。 王承书用一生践行了她回国时写下的誓言:我要为国家做贡献,国家需要什么,我就干什么。 这位三次说出“我愿意”的女科学家,从未站在聚光灯下,却在中国核武器发展的关键历程中留下了不可磨灭的印记。 信息来源: 央广网《王承书:一生三次“我愿意” 隐姓埋名三十年》 中国新闻网《年近半百,多次改行,她是中国第一颗原子弹爆炸背后的奇女子》 共产党员网《致敬王承书:“承”分铀之元 “书”报国之勋》 中华人民共和国退役军人事务部《王承书:只要祖国需要,“我愿意”》