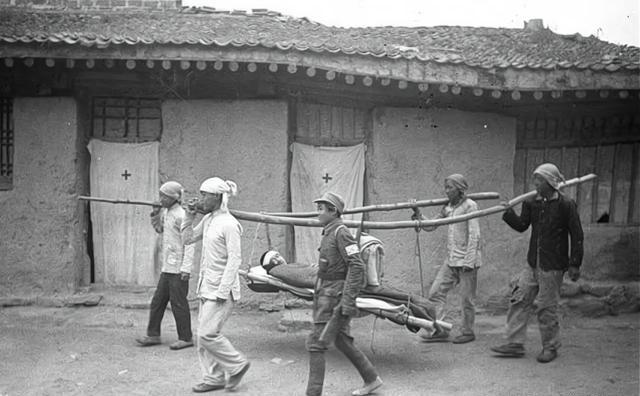

1937年10月,一支奉命前往淞沪战场支援的川军,拿着钱在南京的街头买胶鞋、吃卤肉。面对带头长官的质疑,这群穿着草鞋,脚指头渗血的士兵说了句话,让站在街头为他们送茶的百姓泣不成声。 杨森这个人,出生在四川广安,早年混军界,从同盟会起步,辛亥革命那会儿就露头了。他后来在川军里爬上来,当过军长,还管过贵州省的事务。不过,他那时候的部队不算顶尖,二十军主要是四川人组成的,装备老旧,步枪多是老款,机枪少得可怜,重炮基本没有。1937年夏天,日本人在卢沟桥闹事,杨森没耽搁,发电报给蒋介石要出兵抗日。蒋介石同意了,他就带队从贵州黔西出发。那时候川军整体名声一般,外人觉得他们只会窝里横,杨森想借着抗日证明自己部队的实力。部队一万多人,农家子弟居多,平日训练不规律,出征时就靠两条腿走路。9月1日动身,计划59天到长沙,他们硬是24天赶到,比预计快多了。路上山高路险,雨季泥巴路滑,士兵草鞋磨破了就自己编新的,脚上起泡也得忍着。到了长沙,没歇脚,直接上火车去武昌。火车刚停,日本飞机来炸,部队乱成一锅粥,杨森指挥大家渡江到汉口。10月初,转轮船去南京。这一路,杨森骑马在前,检查队形,确保不掉队。二十军不是中央军,补给全靠地方,杨森过去军阀作风重,治军严,但这次出征总算显示了决心。 二十军到南京下关码头时,正赶上雨后,街头泥泞。杨森从军部要来补贴,当军饷发下去,让士兵们补点衣食,为前线做准备。士兵们领钱后,分头去街巷买东西,有人挑胶鞋换掉破草鞋,有人买卤肉填肚子,还有人弄酒喝。军官见他们这样用钱,就上前问为什么不省着点。士兵们解释,这钱是为上战场准备的,不是长远打算。围观百姓听了,眼泪掉下来。南京那时候是后方,民众见这些从远方来的部队,穷酸样却要去拼命,感动得不行。这事后来传开,成了川军出征的一个标志。杨森部队就这样短暂停留,很快上火车去上海。二十军装备差,但士兵们知道前线凶险,这笔钱用在当下,体现了他们对战事的清醒认识。川军整体出川抗日,本来就晚于其他部队,杨森这支是最早一批赶到淞沪的,路上奔波四十多天,没耽误时间。 十月中旬,二十军赶到上海外围,大场镇那边战事正紧。日军火力猛,炮弹密集,阵地多处被破。杨森命令部队守顿悟寺东侧,133师398团向文彬带队反击。三次冲锋后,阵地收回了,但全团只剩一百多人。向文彬后来升少将,他报告说士兵们大多没见过大城市。日军很快反扑,134师802团去蕴藻浜守阵地,那地方低洼,部队刚到就被机枪压住。团长林相侯带头冲锋,中弹倒下前叮嘱阵地不能丢。这一仗打了七天,二十军伤亡过半,几乎打散。杨森巡视残部时,没掉泪,但咬牙说不后悔。部队从贵州出来,到战场结束,始终没退缩,证明川军能打硬仗。淞沪会战后,二十军缩编成一个旅,杨森继续带队转战其他地方。抗日八年,这支部队参加了武汉会战、长沙会战等多场战役,战绩突出。杨森后来卸军职,部队交给别人,1945年抗战胜利,他去了台湾,1967年去世。 川军出川抗日,本来就不是件容易事。四川那时候军阀林立,杨森早年也卷入内斗,部队驻贵州就是因为失势。抗日爆发,他第一个站出来,带队出山。这不光是为国家,还想改变川军名声。二十军士兵多是穷苦出身,武器差劲,步枪旧,弹药少,但他们行军速度快,战斗意志强。南京那事,士兵用钱买鞋吃肉,不是乱花,而是知道前线是肉搏战,得先养好身体。军官质疑,他们直说这是为拼命准备的。百姓感动,是因为看到这些底层人舍命的样子。战场上,向文彬团三次反击,剩那么点人,还守住了阵地。林相侯冲锋时中弹,部队没乱。杨森不悔,是因为他知道抗日是大事,川军得证明自己。整个淞沪,川军损失大,但扭转了外界看法。从那以后,川军成了抗战主力之一。 杨森这个人,一生军旅,早期军阀习气重,治下贵州时管得严,部队纪律还行。但抗日时,他没拖后腿,部队从贵州到上海,途中遇空袭也没散。南京停留短暂,士兵们买东西的举动,体现了现实心态。前线日军装备好,飞机坦克多,川军靠人堆。蕴藻浜一仗,七天打光大半,杨森缩编部队,继续打。抗日后期,二十军攻下桂林,胜利时驻湖南。杨森战后没再带军,部队重组。川军整体,出川两百多万,阵亡几十万,贡献大。杨森这支是最早参战的,淞沪表现突出,军委会评比时133师排前。 二十军出征,体现了地方部队在国难中的作用。杨森从同盟会到抗日,经历多,部队虽杂牌,但抗日积极。行军24天到长沙,显示耐力。南京发饷,士兵用钱实际,军官问,他们答得直白。百姓反应,说明民众支持。战场细节,向文彬反击成功,林相侯牺牲,部队顽强。杨森咬牙坚持,部队打残重建。抗日八年,二十军战绩好,杨森晚年去台。川军抗日,改变了窝里斗形象,成为民族脊梁。