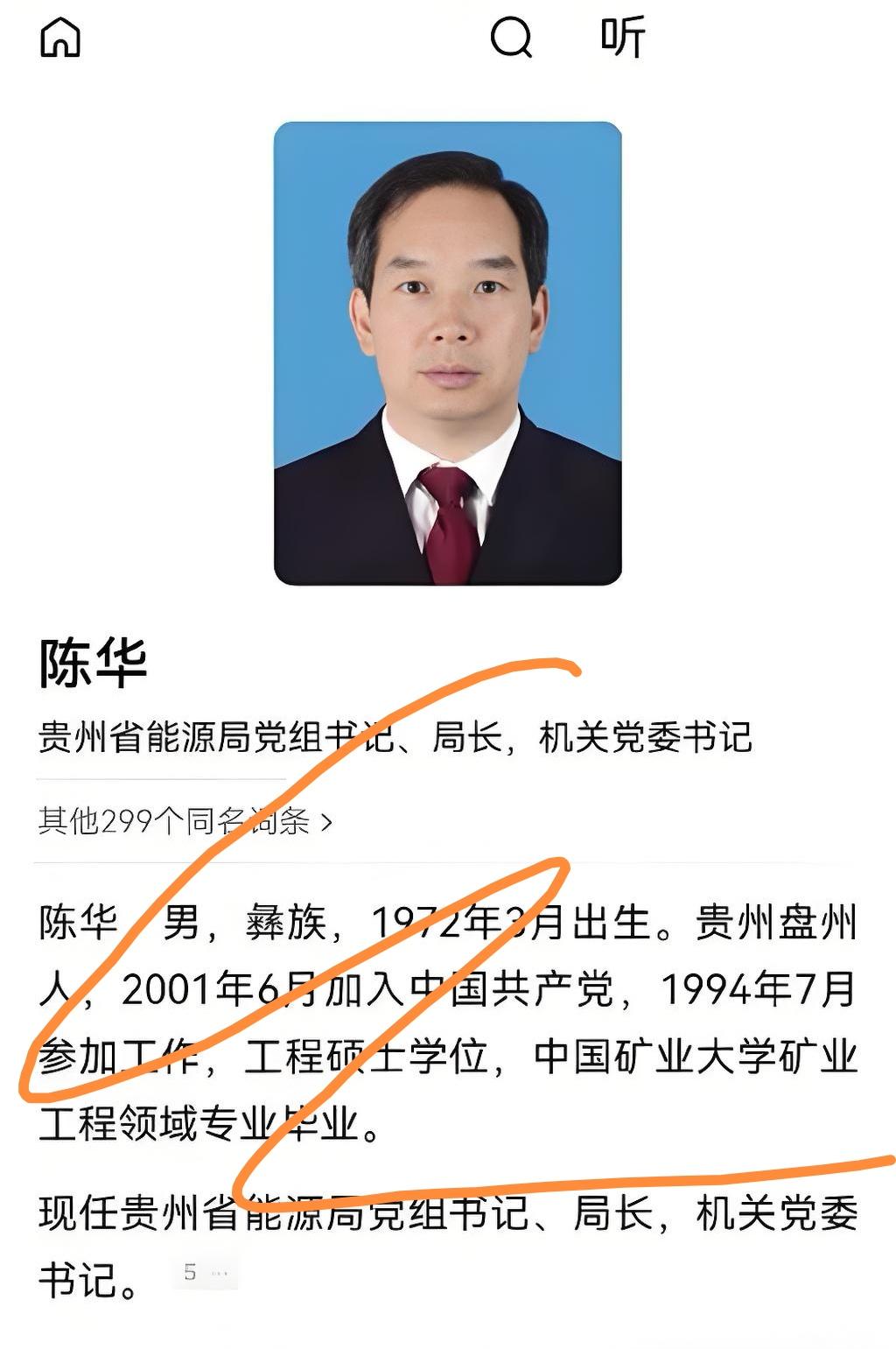

茅台董事长亲自去管销售,释放了一个重磅信号:茅台这艘巨轮,正在拼命调转船头。 援引澎湃新闻报道:11月19日,茅台董事长陈华于销售公司调研时,所部署的“找准消费客群”战略,实则是这家顶级酒企在行业深度调整期,为应对传统权力消费退潮、开启面向新消费民主化时代的一次关键转向。 以前,茅台需要研究“市场”吗?某种程度上不需要。它更像是一种“硬通货”,是礼品、是宴请、是面子和关系的象征。买的人不喝,喝的人不买,但需求坚如磐石。 可现在,时代变了。高端政务消费退潮,经济进入调整期,原来的那套玩法不灵了。董事长陈华这次去销售公司,开座谈会,说了一大堆,核心其实就一句话:我们得重新找到“谁在喝”,以及“为什么喝”这个问题的答案了。 这说起来简单,对茅台却是天大的难题。 首先,是“面子”和“里子”的纠结。 茅台一直卖得不只是酒,是身份,是档次。现在要“找准消费客群”,意思就是得放低身段,去讨好真正的喝酒人了。比如,以前是局长、老板喝,现在能不能让结婚的年轻人、升职的白领、聚会的老友也开一瓶?这就叫“创新消费场景”。但危险在于,一旦变得太“亲民”,它那个金光闪闪的“奢侈品”光环会不会掉?这是茅台最怕的。 其次,是“渠道”的钢丝绳。 茅台过去靠严格控制出货,营造出一种“稀缺感”,价格才能高高在上。现在说要搞线上线下融合,让更多人能买到,这是好事。但万一搞过了头,遍地都是,或者线上价格太透明,它的神秘感和溢价能力就可能崩塌。所以,茅台现在走钢丝,一边要让酒更容易被目标客户买到,另一边还得死死守住那份“不是你想买就能随便买”的调性。 说到底,茅台正处在一个历史性的十字路口。 它必须从过去那个服务于“权力酒桌”的特供符号,转型为能走上“百姓餐桌”(当然,是富裕百姓的餐桌)的真正商品。它得证明,人们喝茅台不仅仅是为了办事、撑场面,而是真正认可它的口感、文化和故事。 这场转型,关乎茅台的生死。转成功了,它能穿越周期,成为一代又一代消费者心中的名酒。转失败了,就可能被锁在过去的荣光里,慢慢变成一个老派的符号。 所以,别看只是一次调研,里面藏的,是茅台未来十年命运的密码。