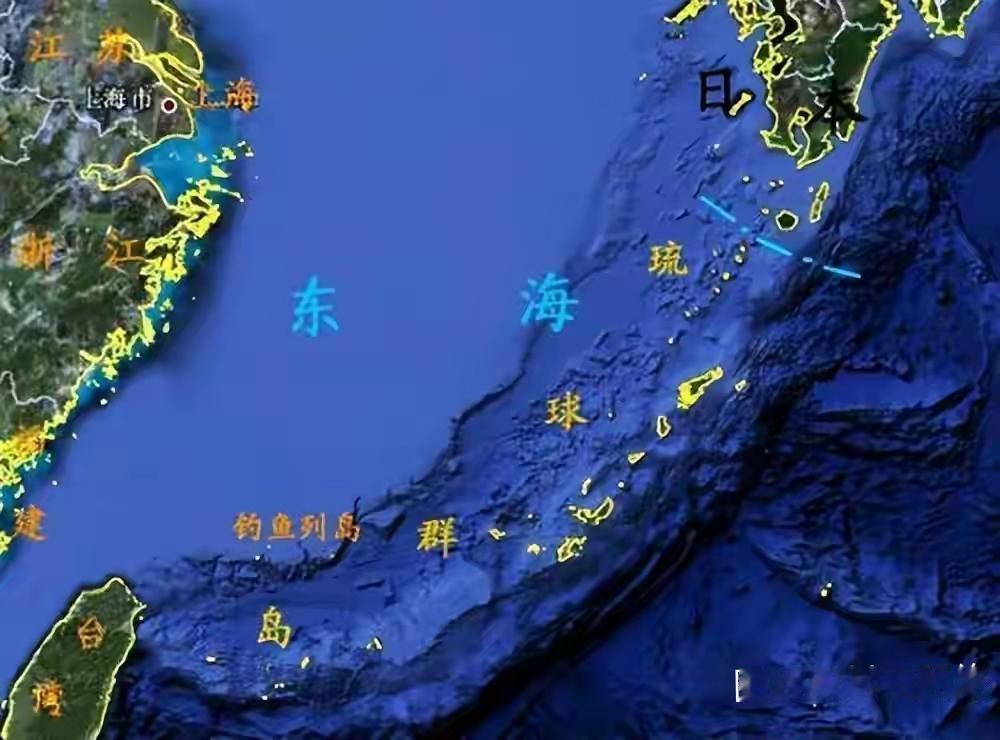

快讯!快讯! 日本冲绳县多家社团突然宣布了。 据冲绳媒体消息,这些社团将从本月中旬起,在那霸社区会馆开系列公开讨论,主题聚焦“身份与历史”,面向普通居民开放。 先把史料摆上桌。国内学界长期整理明清册封使文书,《使琉球录》等记载了往来路线、礼制与人物姓名,福州到那霸的航路清清楚楚,这些都是可核的纸证。 再把时间拨到1879年。琉球王国被撤,设为冲绳县;往前看,1609年萨摩入侵后,琉球长期处在双重压力之下,这些节点在中日学界都有大量研究,讨论不缺材料。 二战后的走向也得说清。1951年旧金山和约把琉球交由美方管制,1972年实施“返还”,过程曲折,留下的身份感受很复杂,这正是今天公共讨论要触到的核心。 现实处境最能说明问题。冲绳面积占日本全国约0.6%,却承受了约70%的驻日美军专用设施面积,普天间、嘉手纳周边的噪声、用水污染多次登上报端,民生压力肉眼可见。 文化层面同样紧要。联合国教科文组织把与那国、宫古、八重山等琉球诸语列为濒危,学校与媒体使用的通行语占上风,年轻人听得懂、说得少的情况越来越普遍。 舆论面上,近年有媒体提到在联合国相关场合,个别代表使用过“原住民”的表述,也有日本主流媒体立即反驳,双方各执一词,说明这个话题热度还会继续升温。 看回街头现场。冲绳时报和NHK的问卷多次显示,受访者普遍希望减轻基地负担,对当前环境表达不满,这类情绪为社团搭台、让大家开口说话,提供了动力。 国内研究也在发力。福建档案中保存的藩册、往来书信,逐年整理出版;海外学者关于琉球身份、语言的研究不断更新,资料越全,讨论越不容易跑偏。 这次活动的形式也贴近普通人。据报道是社区会馆的开放式讨论,可能邀请学者、教师、居民代表到场分享,让历史材料和个人记忆放在同一张桌上。 当普天间的噪声曲线、那霸老街的碑刻、档案里的航海记录同时出现,很多以前说不清的点,会在一张地图上对上号,情绪之外多一层事实。 这不是一场口号式喧闹,而是一次把证据和经历摆到阳光下的梳理。谁来讲琉球的故事,理应由生活在这片岛链上的人先开口。 当身份与历史说得更明白,误解就会更少;当当地人的声音更集中,外界也更容易听见。把路标立稳,路才能走直。