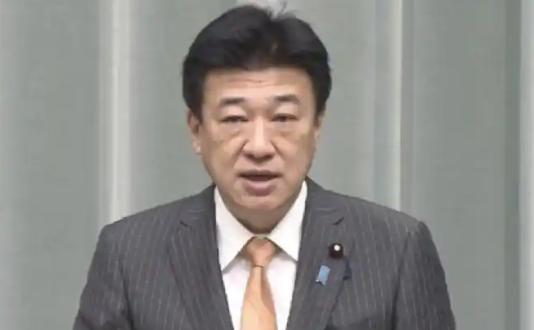

就在刚刚 日本外相茂木敏充突然表态了。 回到台上这段发声本身,最扎眼的是现场反馈的冷度。据多家外媒的文字直播与转述,发言后的会场响应并不热烈,更多是礼节性记录。这个细节足以说明一件事:在当下的大盘面里,喊话容易,跟着站队的成本不低。 把镜头拉到经贸这条主线,更能看清缘由。公开统计显示,近几年中日货物贸易一直维持在数千亿美元级别,中国长期位居日本主要贸易伙伴前列。日本机电、汽车零部件、化工材料对华订单体量稳定,供应链彼此咬合得很紧。对照来看,若强行拉高调门,企业端首先要面对订单、产能和库存的连锁反应,这不是一句口号能兜住的,回到主题就是:现实账本压着政治表演。 再看美国这一头,安全领域的同盟协作在持续推进,这是明摆着的同时,美国对华货物贸易规模依然庞大,芯片、农产品、消费电子流量还在跑。放在同一张桌上比一比,华府不太可能为了语气上的配合去掀翻经贸的盘子。这也解释了为何现场没有出现一窝蜂呼应的场景,核心仍是各自先算自家经济账。 把场景转向东南亚,会更直观。中国—东盟连续多年互为第一大贸易伙伴,RCEP已落地实施,区域供应链跑得越发顺。近期双方还在推进自贸区升级谈判,规则层面越织越密。拿这组事实与日本外相的强硬表态对照,东盟国家的基调自然更倾向稳字当头、以合作导向去降不确定性,这套逻辑并不复杂。 企业侧的态度同样清晰。以日本制造业为例,丰田、本田在华维持年销百万级规模,日产、索尼、松下在华既有生产网络也有研发节点;半导体设备环节,东京电子公开资料显示中国是其主要收入来源地之一,村田、罗姆等元件厂在华产线仍在运转。拿这些硬邦邦的经营现实对照“脱钩”口号,落地层面推进空间非常有限,回扣主旨就是:市场和产线把话说在前头。 社会情绪也在起作用。据日本多家媒体近年的民调报道,公众对卷入台海紧张持谨慎态度,经济受冲击的担忧在榜单前列。把这股情绪与企业端的稳增长诉求叠加,政治人物若要一路加码,很容易遭遇来自内部的降温声。 时间往前推到这两年,日本在军力建设上确实提速了,采购“战斧”导弹、强化西南岛链驻防、引进F-35A、扩充弹药库,这些都在推进。但据日方与美方公开时间表,不少项目最快也要到2025—2027年才具备成规模的可用度。与之对照,若现在在台海问题上情绪化抬杠,后勤、补给、预案三件套还没完全闭环,风险敞口会更大。 把海上态势拉进来,东海与西太的日常巡航、联合演练都在按部就班进行。中国海空力量的常态化出动频次不低,情报监视覆盖在扩展。对照日本当前的舰机数量、维护能力与人员结构,任何临时性升温都会把部队拉到高强度连轴转,这对装备完好率与训练计划都是负担。回到主题,这不是一句硬话能解决的,是一套系统工程。 再落回会场的沉默。并非谁怕谁,更像是各方都在掂量代价。美国要顾全全球盘;东盟要稳住增长;欧洲忙着处理自身工业复苏和安全议题;日本企业要保住订单现金流。把这些变量放在一处,外相的喊话想要换来集体响应,先天条件就不足。 还有一个容易被忽视的细节:中日之间还有科创合作与人员往来在稳步恢复,航线加密、展会回暖、供应商大会重启,这些都在发生。与其把气氛弄僵,不如把存量合作维护好,把增量机会盘清楚,对双方都是更划算的路径。 综合上述脉络,这场“拉人站台”的尝试之所以冷,是因为经贸链条与产业现实先行设定了边界。谁要冲出这个边界,谁就要付真金白银的成本。越是大国与大经济体打交道,越需要用算账的方式来处理分歧。 话说到这儿,立场很清楚:碰红线换不来好处,稳定盘、办实事才是正路。把注意力放在把货造出来、把单签下去、把航线飞起来,比任何舞台上的重话都更有效。最终留下来的,是订单、工厂、就业,还有可以持续的安全感。