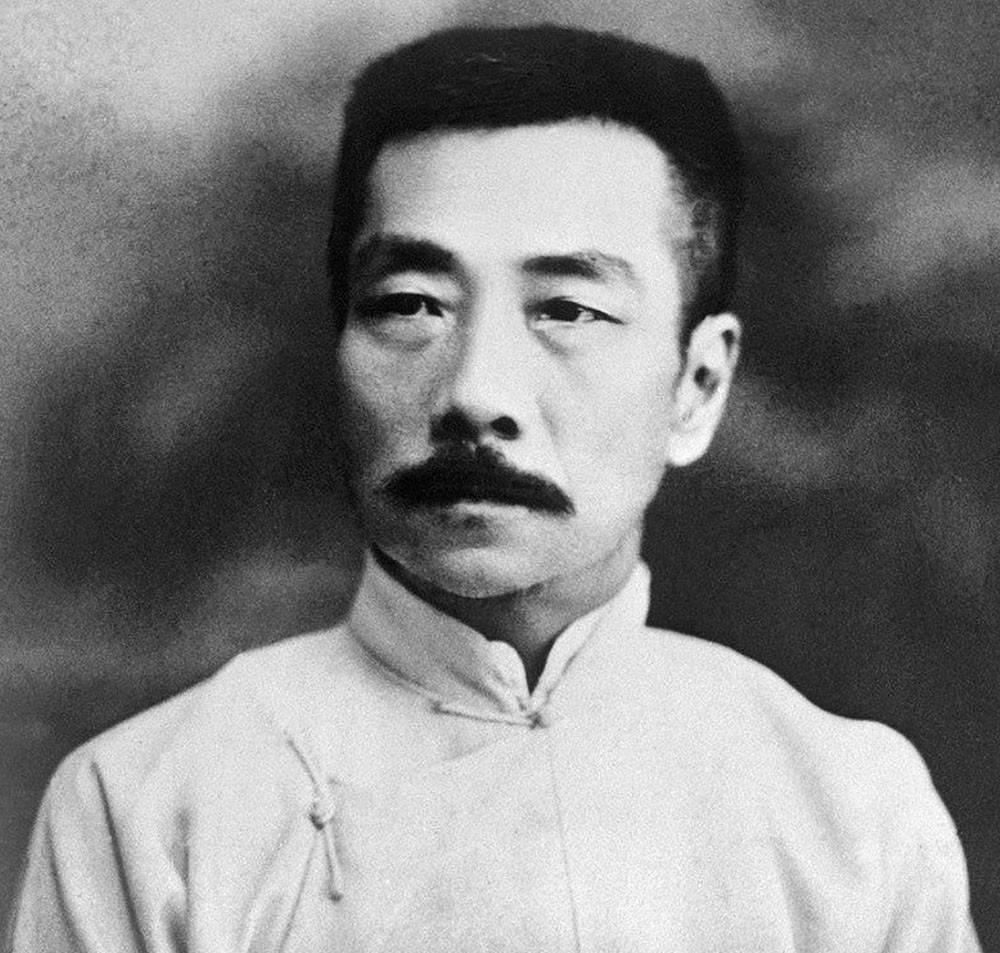

鲁迅先生当年在大学教书时并非有什么名号“学者”头衔,也没有什么国家级等什么课题,没有享受什么级别的津贴,他靠什么赢得长盛不衰的声誉? 鲁迅声望的本质——他的声誉并非来自任何官方授予的头衔、项目或津贴,而是源于他思想与文字本身所蕴含的、穿越时代的巨大力量。 简单来说,鲁迅靠的是以下几点赢得了长盛不衰的声誉: 1. 思想的深刻性与超前性 这是最核心的一点。鲁迅的作品,尤其是杂文,像一把锋利的手术刀,精准地解剖了中国几千年的“国民性”和封建社会的痼疾。他提出的问题,如“精神胜利法”(阿Q)、“看客心态”(《药》、《示众》)、“奴性”、“吃人的礼教”(《狂人日记》),直到今天依然能引起强烈共鸣。他不是在表面现象上做文章,而是直指文化心理结构的深层。这种思想的深度,让他远远超越了他同时代的许多学者。 2. 文学的开创性与卓越成就 鲁迅不是靠学术论文赢得大众声誉的,他是以文学家的身份震撼了整个文坛和思想界。 白话文的里程碑:他的《狂人日记》是中国现代文学史上第一篇白话文小说,其形式和思想都极具开创性。 文体大师:他的杂文自成一体,是匕首、是投枪,嬉笑怒骂皆成文章,逻辑严密,形象生动,语言极具杀伤力和艺术感染力。他的小说虽然数量不多,但几乎篇篇经典,塑造了阿Q、祥林嫂、孔乙己等一系列不朽的文学形象。 语言的魅力:他的文字冷峻、精炼、犀利,又充满张力,形成了独一无二的“鲁迅风”。 3. 独立的人格与不屈的批判精神 鲁迅一生坚持独立思想,从不依附于任何权势。他“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”。他批判旧势力,也批判革命阵营内部的弊病;他与论敌笔战,从不妥协。这种“永远站在弱者一边”、“永远说真话”的战士形象,为他赢得了巨大的道德声望和人格魅力。在那个年代,他成了青年人的精神导师和社会的良心。 4. 对青年一代的巨大影响 鲁迅非常重视培养青年。他在大学教书(如北京大学、北京女子师范大学、厦门大学、中山大学)时,他的课堂总是座无虚席。他不仅传授知识,更启发青年独立思考,鼓励他们与旧世界决裂。无数青年在他的文章和人格感召下走上革命和追求真理的道路。这种通过影响下一代知识分子而产生的辐射效应,是任何官方头衔都无法比拟的。 5. 现实关怀与“为人生”的文学观 鲁迅弃医从文,目的非常明确:改造国民精神。他的写作从来不是书斋里的自娱自乐,而是紧密介入社会现实,旨在“揭出病苦,引起疗救的注意”。这种强烈的现实关怀和使命感,使他的作品与国家和民族的命运紧紧联系在一起,具有了永恒的现实意义。 总结来说, “名号、头衔、国家级课题、级别津贴”都属于体制内的认可体系,这套体系衡量的是一个人在学术官僚系统内的位置。 而鲁迅的声誉,来自于公共知识界和人民心中的认可。他凭借其无与伦比的思想深度,登峰造极的文学才华,独立不屈的人格力量,深切的社会关怀,直接作用于中国人的精神世界,唤醒了无数人。他的价值是由历史和人民“投票”决定的,这种声誉比任何官方授予的头衔都更坚实、更持久。这正是为什么在他去世时,棺木上能覆盖着“民族魂”三个大字的旗帜——这是对他声誉最精准的概括。 我突然感到,在体制内什么头衔都占据了,什么重大课题都主持了,什么学术名号都有了,什么最高级别的津贴都享受了的大咖,我怎么竟然找不出一个能和鲁迅先生比肩的人,或者多少有一点鲁迅先生的气质也好罢。有还是有一点鲁迅精神和气质的学者,不过他们往往又什么体制内的好处都没有沾上。