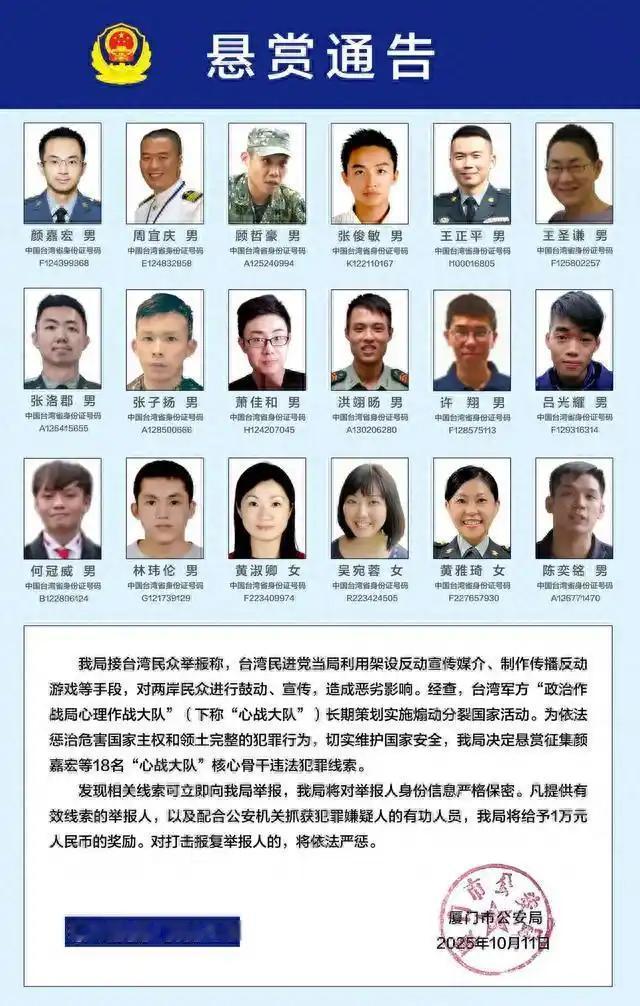

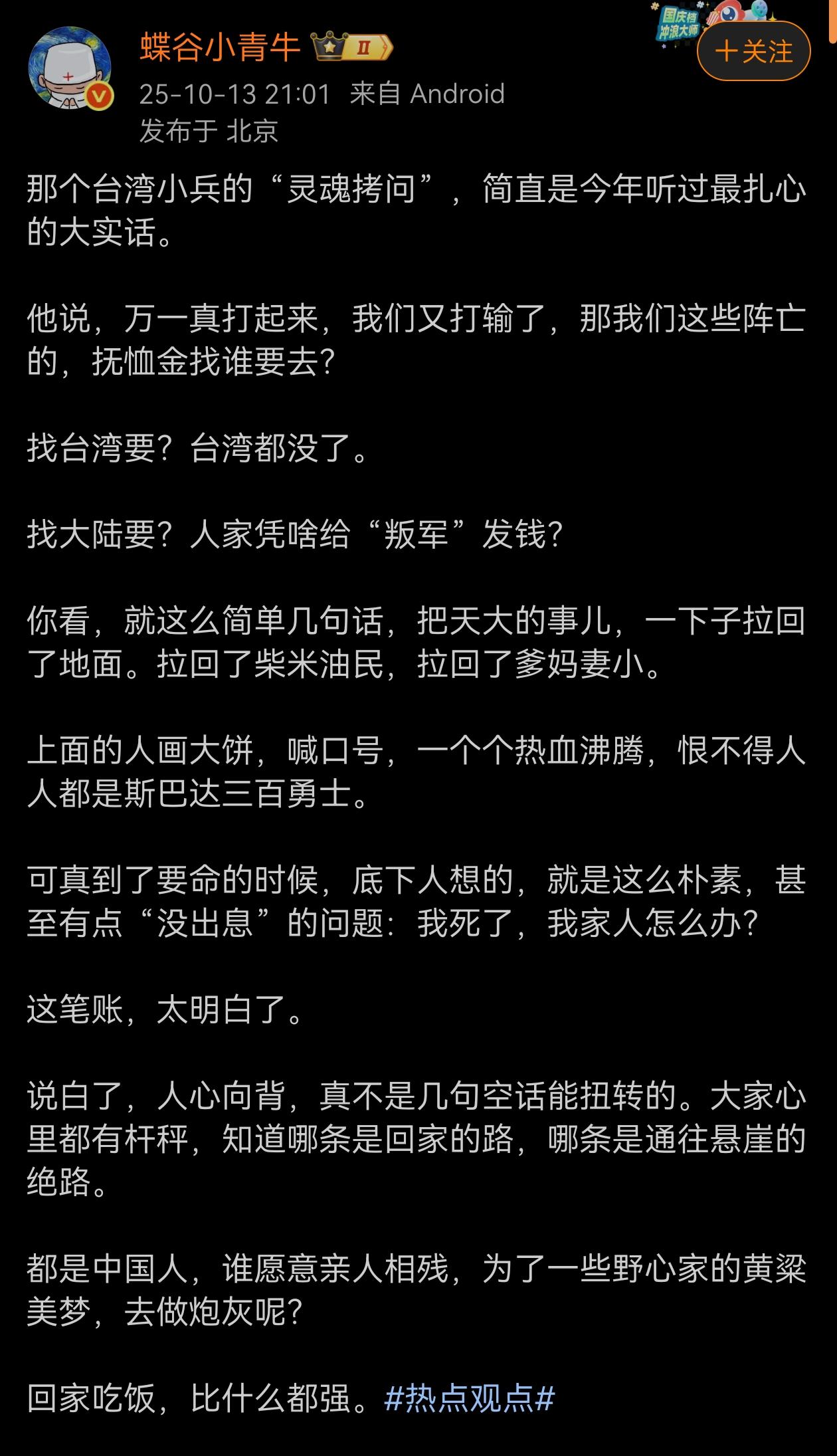

被大陆通缉后,台湾网军们的“好日子”也来了,网军分子要贷款,被台湾银行以被大陆通缉为由拒绝。 许多被指涉台独的网军分子在社交账号上表现得异常强硬,面对通缉通告,他们会用各种言辞来表示不屑甚至愤怒,努力塑造出“无所畏惧”、“不会被影响到生活”的形象。 但当舆论热度降下来,现实层层袭来时,表面话术背后的真实处境却鲜有人说。 从某家银行的工作人员反馈看,金融机构在风控方面向来谨慎,被列入通缉名单不仅仅是政治问题,也成了切实的信用和法律风险。 有银行直接按规定将这类客户划入高风险等级,不再轻易放贷,这不仅影响了他们的资金流动,也可能波及日常消费、房贷、信用卡等诸多金融服务。 很多人习惯性认为,只要不离开台湾岛内,大陆的措施“管不到”,但银行风控体系其实高度依赖两岸官方和第三方机构的信息互联互通,黑名单共享早已不是新鲜事。 部分私营企业和用人单位在招聘时同样会有关联查询,担负风险的企业即便没有法律明确规定,出于风险控制考虑,也倾向于规避这类有争议的候选人。 而且一旦被通缉,这种记录容易随人一生,不仅仅是限制个人短期行动的问题,长期看甚至会影响家庭、子女求学等方面。 近年两岸经贸往来依然紧密,越来越多台湾高学历青年希望到大陆发展,被纳入这类名单的人,其家属、社会关系必然面临压力,在台社会意向本来就日益多元化,身份标签带来的隔阂被进一步放大。 很多普通市民当然不关心政治,但面对现实利益受损,逐渐变得不敢与相关人员走得太近。 社交圈的压力和实际生活障碍,使一些曾经自信满满的网军分子不得不低调下来。 这种变化在三五年内或许未必直观看出来,但实质性影响已经悄然展开,金融行业设置门槛,企业招聘时顾虑重重,社会舆论不断发酵,这些多重压力最后都会沉淀到个人身上。 所谓“网络世界与现实世界隔绝”的说法正在被打破,曾经有些人认为,只要躲在键盘后面,便可无所忌惮“喊口号”,但现在来看,网络身份与现实身份正在加速融合,言行的后果已经不能轻易甩锅。 尽管“台独派”网络舆论上还在高呼坚持立场,但很多相关个人却在默默开始淡出舆论场。 原来活跃在特定组织或社交平台的帐号已大面积封号、注销或变成马甲藏匿,具体原因不难分析。 社会现实的压力,自然让人不会再把网络上的“义气”当回事,此前有学者提出,“网络勇士”最终还是要面对真实世界的反作用,这一点已被现实不断证明。 在司法和金融体系高度联动下,极端言论的风险成本直线上升,台社会今后对待极端分子也会更加警惕和理性,盲目站队的声音有可能逐步被现实理性压制。 普通民众的就业、生活保障需求在经济压力下远比虚无缥缈的政治口号更重要,尤其对于年轻人来说,走向大陆发展、创业的通路受阻是个实打实的损失,左手高昂“立场”,右手现实吃紧,少有人能真正“两头通吃”。 这样的名单和法规可能还会更完善,并逐渐内化为岛内普通人判断“做什么事情风险有多大”的现实共识。 社会压力会让曾经游刃有余的网军分子停下脚步、重新掂量自己的言行分寸,时代变了,网络不是避风港,充当激进舆论“急先锋”的人,终将面临现实后果。 现实与网络的界限越来越模糊,这背后的因果关系,你怎么看? 信息来源:环球网