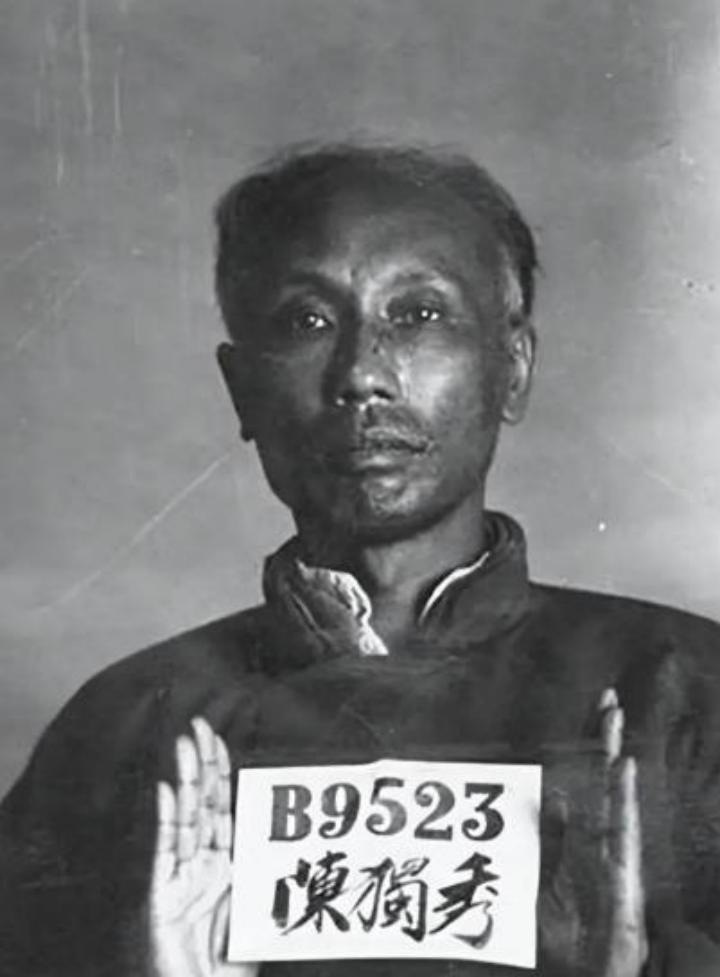

1938 年暮春,60 岁的陈独秀辗转抵达四川江津,最终落脚于城郊鹤山坪的 “石墙院”—— 一座由青石板铺院、土墙围合的农家院落。此时的他已褪去《新青年》主编的锋芒,邻里眼中仅是 “衣衫褴褛、瘦骨嶙峋,讲着难懂下江话的病弱老人”。因无固定职业,他的生计几乎全靠外界接济维系,构成一幅令人唏嘘的生存图景。 其经济来源呈现鲜明的 “泾渭分明”:一方面坦然接受亲友与学界的善意 —— 北大同学会定期寄来钱款,指定校友罗汉、何之瑜照料其生活;崇拜者杨朋升从成都持续汇款,大姐夫等亲属也时常资助。为顾全尊严,他甚至以书写楹联条幅换取邻人的蔬菜瓜果,用文人的方式维持着最低体面。另一方面,国立编译馆为其《小学识字教本》预支的 2 万元稿酬,成为最稳定的收入,支撑着他与家人的基本开销。 但窘迫从未远离。1941 年的端午,听闻老友聚饮大醉,他写下 “除却文章无嗜好,世无朋友实凄凉” 的诗句,28 字道尽孤独与困窘。晚年的他常卧病在床,却连买药的钱都时常短缺,最终因高血压引发脑溢血猝然离世时,家中竟无余钱料理后事,还是何之瑜与亲友合力才完成安葬。 “虽以国事萦怀,却并不闻政治”,陈独秀在给国民党说客的答复中,早已划清与权力的界限。这种清醒与傲骨,在各方势力的拉拢与施压中愈发凸显。蒋介石曾派罗家伦送来钱款,企图利用他攻击延安,却被当场婉拒;有人提议他加入国防参议会,他直言 “蒋介石杀了我许多同志,还杀了我两个儿子,我和他不共戴天”,断然拒绝与仇人合作。 面对昔日阵营的纠葛,他同样保持着独立姿态。共产党曾希望他赴延安并承认错误,他因坚持 “无错可改” 拒绝回归;而王明、康生等人污蔑他为 “汉奸”“日本间谍” 的言论,更让他勃然大怒,彻底断绝了与党的联系。与此同时,他坚决与托派划清界限,在国共合作抗日的大局面前,摒弃了党派分歧。这种 “不依附任何势力” 的立场,使其陷入 “孑然一身” 的孤立境地,却也成就了他 “疏狂性未移” 的人格底色。 即便在病榻上,他的傲骨仍未弯折。1939 年听闻苏德签订互不侵犯条约,他怒斥这是 “法西斯与集权政权的勾结”,挥笔写下 70 行长诗《少年行》,以 “伯强厉疫鬼” 的典故谴责时局,字里行间全无隐士的消沉,尽显金刚怒目的锋芒。 “江津五载,贫病交加却清苦自持”,陈独秀将全部精力投入治学,延续着《新青年》未竟的文化革新事业。在南京监狱时,他已将铁窗当书斋,撰写《实庵字说》等著作;到了石墙院,更是以 “皓首穷经” 的执着推进研究,试图从文字根源解决教育普及难题。 《小学识字教本》成为他晚年最倾注心血的作品。他选取 3000 余个常用字,提炼出 500 个字根,主张 “由繁入简,最终实现拉丁化”,希望为小学教育扫除障碍。教育部长陈立夫提议将书名改为学术化的《中国文字基本形义》,被他坚决拒绝 —— 他始终坚持此书是 “为小学教师所用” 的通俗读物,而非象牙塔中的考据著作。1942 年 5 月 13 日,当写到 “合体字” 章节的 “抛” 字时,他猝然病倒,这支曾点燃新文化运动火炬的笔,就此永久搁下。 这部仅完成上篇的著作,最终只油印几十本分送友人,未能公开出版。但正如他给台静农的信中所言,他试图 “扫除文史中乌烟瘴气之思想”,这种以学术启蒙民众的追求,贯穿了他最后的岁月。 四、傲骨长存:历史尘埃中的精神印记 1942 年 5 月 27 日,陈独秀在石墙院溘然长逝。这位 “最早举起民主与科学大旗” 的启蒙者,最终以寒酸的方式落幕,却留下了穿越时代的精神遗产。他拒绝权贵施舍的傲骨,坚守学术良知的执着,恰是对其 “龙性岂能驯” 个性的最佳注解。 石墙院的青石板上,似乎仍留存着他踱步苦思的足迹。那些靠楹联换取的瓜果、拒绝馈赠的决绝、病榻上写下的 “抛” 字,共同勾勒出一位知识分子的复杂肖像:他或许有过政治失误,但在人格气节与精神追求上,始终保持着未被磨灭的锋芒。正如他在赠友诗中所写 “且喜疏狂性未移”,这份疏狂与傲骨,正是他留给后世最珍贵的精神馈赠。