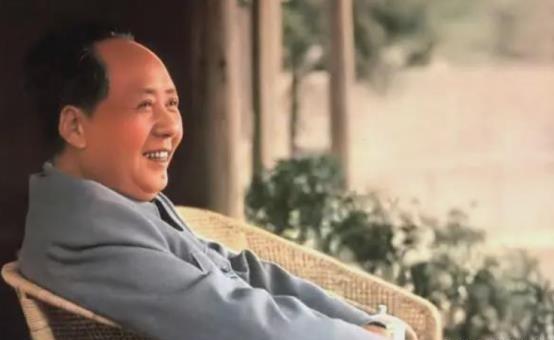

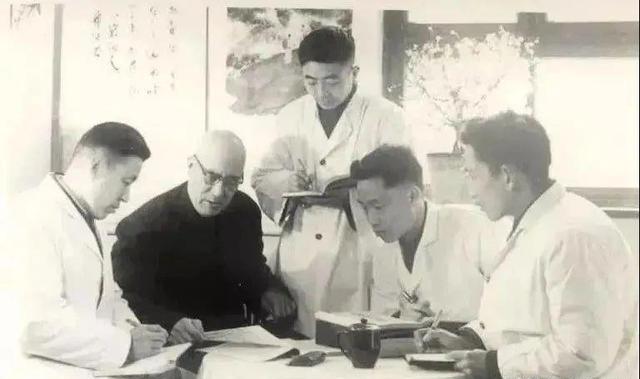

1957 年 7 月,青岛正值盛夏,海风裹挟着湿润的空气,却未能驱散毛主席调研期间的忙碌。彼时毛主席正主持中共中央政治局扩大会议,白天与地方干部研讨农业合作化进展,夜晚还要批阅文件至深夜,高强度的工作让他的身体逐渐透支。 一日会后,毛主席在庭院中散步时不慎淋了短时阵雨,次日便出现咽痛、咳嗽症状,体温升至 38.5℃。随行医护人员立即采用当时主流的西药治疗方案:服用青霉素片剂抗感染,搭配复方阿司匹林退热。起初症状略有缓解,但停药后便反复,十天过去,咳嗽不仅未止,还出现胸闷、乏力的情况,连正常批阅文件都需助手诵读。 “西药效果不明显,长期低热恐影响心肺功能。” 医护组紧急召开会议,却一时拿不出新方案。此时的青岛,虽有不错的西医诊疗条件,但针对 “顽固性感冒”,常规抗生素与退热药已显乏力。消息传到山东省委,书记舒同向急得团团转 —— 他深知毛主席的健康关系重大,必须尽快找到更有效的治疗办法。 在与医护组沟通时,舒同突然想起一位熟悉的老中医 —— 时年 68 岁的刘惠民。这位出身山东沂水中医世家的医者,擅长治疗 “外感缠绵” 类病症,曾用中药为多位干部解决过西医难以根治的慢性感冒,在当地中医界口碑极佳。 “刘惠民的方子讲究‘辨证施治’,说不定能对症。” 舒同立即安排人联系刘惠民,同时向毛主席汇报:“民间有位老中医,擅长调理这类反复感冒,不妨让他来看看?” 起初,随行医护人员对中医诊疗存在顾虑,担心 “中药与西药相互作用”,但面对十日不愈的病情,毛主席笑着说:“中医是老祖宗传下来的宝贝,不妨试试,多一种办法总是好的。” 7 月 15 日午后,刘惠民带着药箱来到毛主席住处。他未急于开方,而是先仔细问诊:“主席您咳嗽时是否觉得痰黏难咳?夜间是否容易出汗?” 在得到肯定答复后,又为毛主席搭脉,观察舌苔 ——“脉浮而细,舌苔薄白微腻”,刘惠民随即判断:“这是‘外感邪滞,肺脾两虚’所致,单纯退热不行,得兼顾扶正祛邪。” 结合诊断结果,刘惠民开出了一张针对性药方:以黄芪、党参益气固表,抵御外邪反复;用杏仁、桔梗宣肺止咳,缓解胸闷;搭配白术、茯苓健脾祛湿,改善乏力症状;最后加入少量生姜、大枣调和药性,避免中药过于寒凉。“每日一剂,分早晚两次温服,服药期间少进生冷食物。” 刘惠民特意叮嘱。 起初,医护人员仍有担忧,建议先取少量药试用。毛主席却十分信任:“既然请人家来,就要信得过。” 服药第一天,咳嗽频率便明显降低;第三天,低热症状消失,胸闷感也减轻不少;一周后,所有感冒症状基本消退,毛主席已能正常主持会议。 “这方子妙在‘不单纯治感冒’。” 刘惠民后来解释,毛主席的感冒之所以反复,是因为工作劳累导致 “正气不足”,西药虽能暂时祛邪,却无法补正气,而黄芪、党参的加入,正是为了增强抵抗力,从根本上防止外邪再次入侵。这种 “扶正与祛邪兼顾” 的思路,恰好弥补了当时西药治疗的短板。 康复后,毛主席特意接见刘惠民,笑着说:“你这中药,比西药见效还快嘛!” 刘惠民则谦逊地回应:“是主席您身体底子好,再加上方子对症,才能这么快康复。” 此后,刘惠民还被邀请为毛主席调理身体,成为毛主席信任的中医顾问之一。 这次中医诊疗的成功,不仅解决了毛主席的急病,更在当时具有特殊意义。1950 年代,国内医疗领域虽提倡 “中西医结合”,但实际工作中,西医仍占主导地位,不少人对中医存在 “不科学” 的偏见。而毛主席接受中医治疗并取得良好效果的经历,无形中推动了对中医的重视。 此后,山东省加大了对中医事业的扶持,建立中医进修学校,组织老中医整理祖传秘方;在全国范围内,“中西医结合治疗常见病” 也逐渐成为研究方向。刘惠民的那张 “益气宣肺方”,后来经过优化,还被纳入《中医内科常见病诊疗规范》,用于治疗类似的 “顽固性感冒”。 回望 1957 年青岛的这段往事,我们看到的不仅是一次成功的中医诊疗,更是传统医学与现代医学碰撞融合的早期探索。毛主席对中医的包容态度,舒同不拘一格的举荐,刘惠民精准的辨证施治,共同促成了这次 “危急转机”。而这也印证了一个道理:无论是中医还是西医,只要能对症治病、造福患者,就是值得肯定的好方法。 如今,中西医结合已成为中国医疗体系的重要特色,在新冠疫情等重大公共卫生事件中发挥了重要作用。而 1957 年青岛的那次 “中医救急”,恰是这一特色发展历程中,一段温暖而有意义的开端。