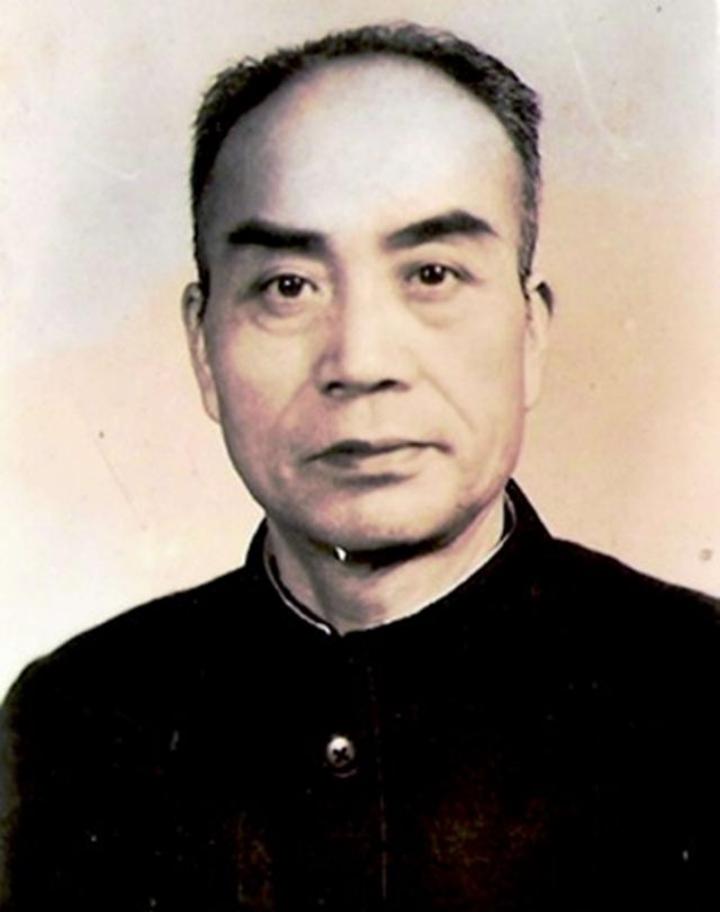

1943年,国军103师起义后,我军让103师截击一下23军,但103师师长曾元三却说:“截击23军是缺德事,这种事,我不能干!” 这种绝境下,103 师师长曾元三的内心挣扎愈发强烈。这位出身贵州农家、从士兵靠战功升至师长的将领,目睹麾下将士 “为保家卫国却冻饿而死” 的惨状,又听闻军部官员中饱私囊的丑闻,早已对国民党当局心生不满。恰在此时,我军滇西地下党组织通过曾元三的同乡副官传递信息,承诺起义后 “保障士兵温饱、伤员救治,且保留部队编制”。10 月 15 日深夜,曾元三率 103 师主力在怒江西岸的龙陵镇起义,次日便接到我军滇西指挥部的首项任务:截击正向腾冲方向撤退的国民党军第 23 军。 此时的 23 军同样处境艰难 —— 该军因在滇西会战中损失惨重,正奉命向后方转移休整,麾下士兵多为滇西本地人,思乡情绪浓厚,且携带大量伤员与平民难民。103 师与 23 军虽分属不同派系,但同属国民党军序列,曾在 1942 年共同抵御过日军进攻,彼此间还有不少贵州、云南籍的同乡士兵。 10 月 17 日清晨,我军滇西指挥部派联络员抵达 103 师驻地,带来截击任务的详细部署:要求 103 师在 23 军必经的高黎贡山隘口设伏,“迟滞其撤退速度,缴获其携带的武器弹药,必要时可解除其武装”。理由是 23 军此前曾多次参与 “围剿” 我滇西游击队,且军部存有大量克扣的军粮,截击既可削弱国民党军有生力量,也能补充 103 师的物资缺口。 指令传达时,103 师的团级军官反应各异:有人认为 “既已起义,应绝对服从命令”,也有人担忧 “同室操戈会寒了同乡士兵的心”。而曾元三在听完指令后,沉默良久才缓缓开口:“截击 23 军是缺德事,这种事,我不能干!” 这句话让在场的人都愣住 —— 起义后首违命令,可能会失去我军信任,但曾元三却态度坚决,随即说出了自己的理由。 他指着驻地外正在晾晒伤员绷带的士兵,声音沙哑:“23 军现在带着上千伤员和难民,他们不是在打鬼子的路上,就是在撤退回家的路上。我们要是在隘口设伏,先不说会不会伤到平民,单说那些伤员,摔下悬崖就是死路一条。都是中国人,都是扛枪保家的兵,怎么能对着自己人开枪?” 这番话让原本支持截击的军官也陷入沉默。 曾元三的拒令并非一时冲动,而是基于对局势、士兵、道义的三重考量。从局势来看,他判断 23 军 “无战意、无补给”,撤退途中并未对我军构成威胁,反而其携带的伤员与难民若遭截击,可能引发滇西民众对起义部队的误解 —— 毕竟 103 师刚起义,亟需获得当地百姓支持,而 23 军士兵多为滇西人,截击可能激化地域矛盾。 从士兵情绪来看,103 师的贵州籍士兵与 23 军的云南籍士兵多有同乡情谊,部分军官甚至是黄埔同校同学。曾元三深知,若强令士兵向同乡开枪,极易引发部队哗变 —— 起义前士兵已因 “打鬼子却受冻饿” 士气低落,如今再让他们 “同室操戈”,可能彻底瓦解部队凝聚力。他在日记中写道:“士兵参军是为了打鬼子、保家乡,不是为了杀自己人。若违逆军心,起义便失去了意义。” 更关键的是道义底线。曾元三虽不满国民党当局,但始终坚守 “军人不杀平民、不击伤员” 的准则。他曾亲眼目睹日军在滇西屠杀平民,深知 “同胞相残比外敌入侵更伤民族根基”。在与我军联络员沟通时,他反复强调:“要打就打鬼子,要缴械就缴汉奸的械,对着带着伤员和难民的自己人动手,我曾元三丢不起这个人,103 师的士兵也抬不起头!” 面对曾元三的坚决态度,我军滇西指挥部迅速调整策略。经过协商,双方达成折中方案:103 师不设伏截击,但需派代表与 23 军谈判,“劝说其释放克扣的军粮、药品,允许平民难民离队,且不得再参与‘围剿’我游击队”。 10 月 19 日,曾元三亲自率副官前往 23 军驻地谈判。见到 23 军军长许克祥后,他开门见山:“许军长,现在鬼子还在滇西占着我们的土地,我们不能自己人打自己人。你们带的军粮,分一半给沿途的难民;带的药品,留给伤员;平民想回家的,放他们走。不然就算我们不截击,你们带着这么多人,也走不出高黎贡山。” 许克祥虽不满,但深知 23 军 “兵无斗志、弹尽粮绝”,且 103 师已起义获得我军支持,硬拼只会两败俱伤。最终双方达成协议:23 军释放 500 担军粮、30 箱药品,允许 2000 余名平民难民离队,且承诺 “不再与我军游击队为敌”。这场原本可能兵刃相向的 “截击”,最终以和平谈判落幕。 103 师拒截 23 军的事件,虽未载入主流战史,却成为滇西抗战中的一段特殊记忆。此后 103 师在曾元三率领下,积极参与滇西大反攻,在收复龙陵、腾冲的战役中屡立战功,士兵因 “不打自己人、专打鬼子” 士气高涨,甚至吸引不少 23 军的逃兵前来投奔。