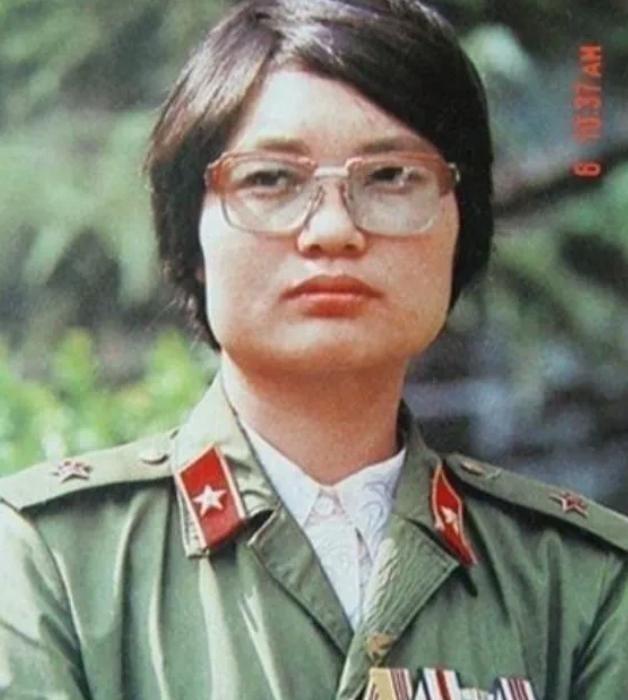

1986 年深秋,云南中缅边境某军事禁区哨卡,寒风卷着沙尘掠过铁丝网。19 岁的哨兵赵建军紧握着步枪,目光警惕地扫视着过往人员 —— 这里是通往边境前线医疗站的唯一通道,因涉及军事机密,所有人员必须出示军区核发的红色通行证才能通行,即便是医护人员也不例外。 上午 10 时许,一辆军用吉普车停在哨卡前,驾驶座上下来一位 30 岁左右的女医生,白大褂上沾着泥点,脸上带着疲惫,胸前的红十字徽章在阳光下格外醒目。她正是军区医院派往前线医疗站的急诊医生李桂兰,此行要护送一批急救药品,还要接替突发阑尾炎的同事值守。 “同志,请出示通行证。” 赵建军按照流程上前查验,却见李桂兰慌乱地翻找着随身挎包,脸色逐渐变得焦急:“坏了,肯定是刚才换乘车辆时,把通行证落在前一辆车上了!” 赵建军面露难色,指着哨卡旁的警示牌:“大姐,这是军事禁区规定,没有通行证谁也不能过,您再好好找找?” 可李桂兰把挎包翻了个底朝天,还是没找到通行证,急得额头冒出冷汗 —— 前线医疗站有 3 名重伤员等着急救药品,耽误一分钟都可能危及生命。 看着李桂兰焦急的模样,赵建军虽心生同情,却不敢违反规定:“要不您联系医院补开证明,我这边先向上级汇报……” 话还没说完,他突然看到李桂兰的手从挎包侧袋里掏出一个圆柱形物体,黑褐色的外壳、露出的引信,赫然是一颗手榴弹! “您干什么!” 赵建军瞬间警觉,右手握紧步枪,手指扣在扳机护圈上,身后的两名哨兵也迅速围了上来。可李桂兰却没有丝毫威胁的动作,只是将手榴弹轻轻放在哨卡的登记台上,声音带着颤抖却异常坚定:“同志,我真的是去前线医疗站的医生,这颗手榴弹就是我的通行证 —— 它是昨天从伤员身上取出来的,还没来得及上交,上面有我们医疗站的标记。” 赵建军盯着手榴弹,果然看到弹体上用红漆写着 “前医 - 8610” 的字样,这是前线医疗站的专属编号。他紧绷的神经稍缓,但仍不敢放松:“就算有标记,您也不能随身带手榴弹啊,这太危险了!” “我知道危险,但药品不能等!” 李桂兰指着车上的药箱,“里面有青霉素、止血粉,还有给重伤员用的麻醉剂,要是等补开证明,他们可能就撑不住了。我拿这颗手榴弹证明身份,要是你们不信,可以现在联系医疗站的张站长,他能认出我!” 就在赵建军准备向上级请示时,哨卡的对讲机突然响起,传来前线医疗站张站长的声音:“是不是李桂兰医生到了?她的通行证落在我这儿了,刚才忙忘了告诉她,你们赶紧放她进来,伤员情况危急!” 原来,李桂兰昨天在医疗站参与一台清创手术,从一名战士体内取出这颗未爆炸的手榴弹,临时放在挎包里准备带回军区医院上交。今早出发时,张站长临时交给她一份紧急文件,顺手把她的通行证夹在文件里,两人都忘了这件事。直到李桂兰出发后,张站长才发现,赶紧联系哨卡说明情况。 误会解开,赵建军赶紧让哨兵放行,还主动帮李桂兰搬下药箱。临行前,李桂兰拿起那颗手榴弹,郑重地对赵建军说:“同志,对不起,刚才吓着你们了。但我是医生,我的使命就是救死扶伤,只要能让伤员活下去,我什么都敢做 —— 这颗手榴弹虽然危险,但它见证过战士们的牺牲,也能证明我作为医者的决心。” 赵建军望着李桂兰驾车远去的背影,再看看台上的手榴弹,突然明白了 “医者仁心” 的重量 —— 在战火纷飞的边境,医护人员和战士一样,都在以自己的方式守护着家国。这颗带着医疗站标记的手榴弹,虽没有通行证的法律效力,却承载着比证件更珍贵的信任与责任。 这件事很快在边境部队传开,李桂兰 “手榴弹当通行证” 的经历,成了战士们口中的 “医者传奇”。后来,军区医院特意为她记了三等功,表彰她 “在紧急情况下,以高度的责任感保障急救物资运输,体现了军人与医者的双重担当”。 1986 年底,这颗手榴弹被送进军区纪念馆,旁边的说明牌上写着:“它曾是战场上的致命武器,却因一位女医生的坚守,成为守护生命的‘特殊通行证’。” 而李桂兰则继续留在前线医疗站,直到 1987 年边境局势缓和,才回到军区医院工作。 多年后,已退休的李桂兰在接受采访时,仍清晰记得当时的场景:“我不是不怕危险,只是伤员的眼神让我不能退缩。作为医生,证件是身份的证明,但救死扶伤的初心,才是我们真正的‘通行证’。” 如今,边境早已恢复平静,当年的哨卡变成了边防爱民服务站,但李桂兰与手榴弹的故事,仍在提醒着人们:在和平年代,我们或许不需要用手榴弹证明身份,但那份 “为使命挺身而出” 的勇气,那份 “为他人不计安危” 的担当,永远是值得传承的精神财富。无论是战火中的医者,还是和平年代的普通人,只要心怀责任,平凡的生命也能绽放出英雄的光芒。