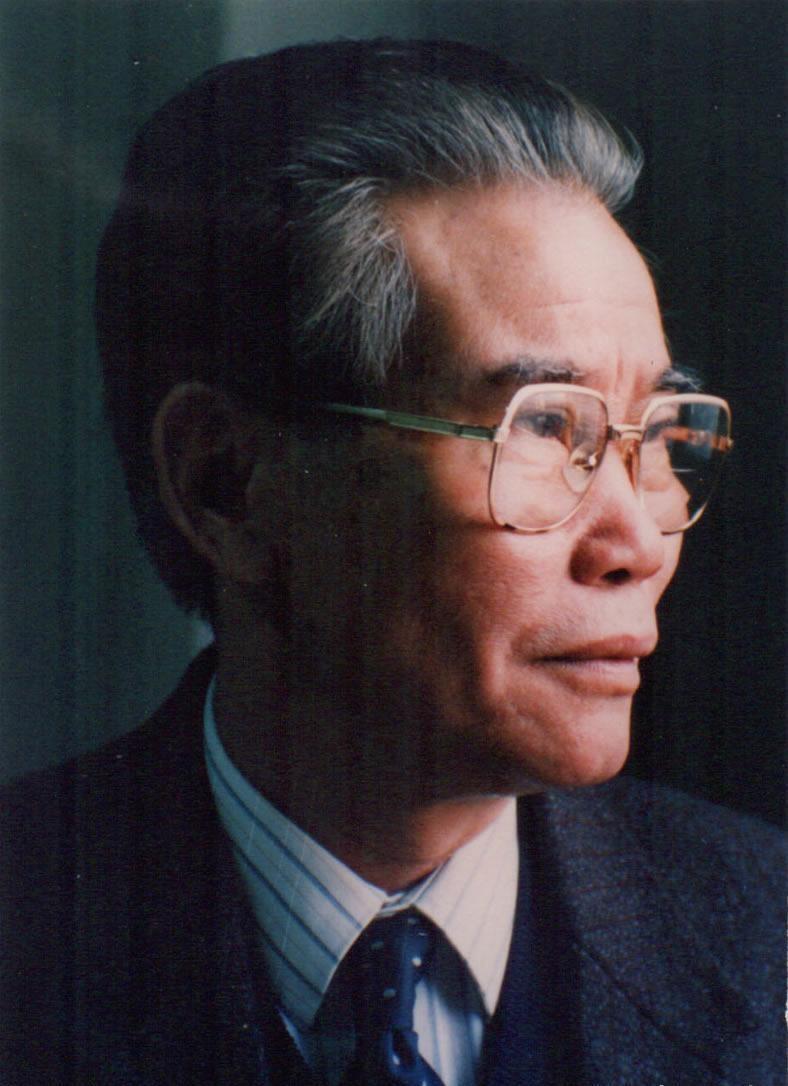

一个3岁丧母、4岁成通缉犯、8岁蹲大狱、10岁爬着乞讨的孩子,能活下来已是奇迹。 四十年后,他却两次为新中国掀起“核巨浪”!一手造出中国第一艘核潜艇,一手建起第一座商用核电站,用两次“核巨浪”为新中国筑牢安全与发展的根基。 2024年,中国核工业博物馆的“功勋展区”里,一件特殊展品前总围着驻足的观众。 那是彭士禄在苏联留学时用的俄语词典,书页间夹着半张泛黄的乞讨路线图,一边是核动力专业的学术笔记; 一边是童年颠沛的生存印记,两种截然不同的人生轨迹,在这本旧词典里交织成“中国核潜艇之父”的传奇。 1931年,7岁的彭士禄在海陆丰深山里,看着祖母周凤最后一口气咽下。祖母临终前,把他紧紧抱在怀里,反复叮嘱“要活下去,要为你爸妈报仇”。 后来他被地下党辗转送到不同家庭寄养,换过七八个“家”,却始终把祖母的话记在心里。有次寄养家庭的孩子嘲笑他“没爹没妈”,他攥着拳头说“我爸妈是革命烈士,我要像他们一样为国家做事”。 1936 年,8 岁的彭士禄在汕头街头乞讨时,被国民党特务抓进监狱。阴暗的牢房里,老鼠在脚边窜过,他每天只能分到半碗发霉的稀饭,却偷偷在墙上用指甲画 “正” 字记日子。 “我是彭湃的儿子,要活着出去读书。” 他每天默念这句话,直到两年后被地下党营救出狱。出狱时,他瘦得只剩一把骨头,却死死抱着狱友偷偷塞给他的半本《算术》,那是他当时唯一的 “书”。 1958年,苏联莫斯科动力学院的课堂上,彭士禄正用生硬的俄语向教授提问。 为了尽快掌握核动力知识,他每天清晨5点就去操场背专业术语,周末泡在图书馆翻译文献,连苏联同学都调侃“中国彭比我们还拼”。 有次为了搞懂一个反应堆设计难题,他特意跑到几百公里外的工厂,向工程师请教,回来后整理出200多页的笔记,这些笔记后来成了中国核潜艇研发的重要参考资料。 1974年,中国第一艘核潜艇“长征一号”正式列装那天,彭士禄却躲在实验室里,反复核对反应堆的核心参数。 直到同事跑来告诉他“艇队已经出发试航”,他才走出实验室,望着远方的海岸线红了眼。 没人知道,为了这一天,他曾在陆上模式堆调试时,连续40天睡在设备旁,连女儿出生都没能赶去医院。后来女儿问他“爸爸当时在忙什么”,他只是笑着说“在给国家造‘深海盾牌’”。 1986年,大亚湾核电站选址现场,彭士禄踩着泥泞的山路,手里拿着地质勘探图,每走几步就停下来标记。 当时有人建议直接照搬国外核电站的设计,他却摇头:“中国的核电要走自己的路,不能盲目跟风。” 为了验证选址的安全性,他带领团队连续三个月实地考察,收集了上万组数据,最终确定了最优方案。在与国外供应商谈判时,他更是据理力争,为国家节省了数千万美元的设备采购费用。 如今,彭士禄虽已离开我们,但他的精神仍在核工业领域传承。在核潜艇研发基地,年轻的工程师们会对着他当年的设计手稿钻研; 在核电站的建设现场,“严谨细致、精益求精”的要求,正是他当年定下的标准。 他生前常说“我这一生,属于核事业,属于国家”,而他用一生践行的承诺,早已化作中国核事业发展的基石,在深海中守护国家安全,在阳光下点亮万家灯火。 信源:红色文化网——4岁成孤儿,8岁入狱……他用一生为祖国做了两件大事