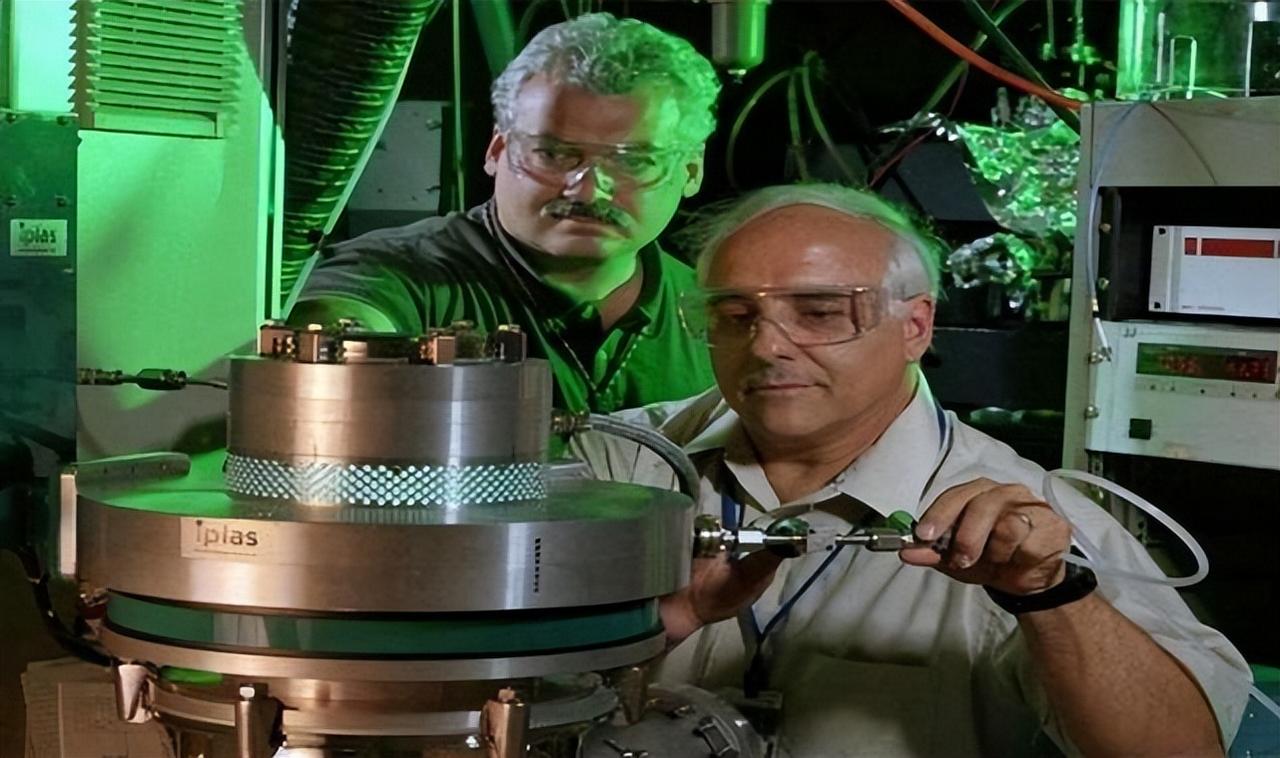

1980年,美国。一位女士正翻看来自国内的《光明日报》,不经意间,眼睛扫过一篇文章的署名,顿时,她心跳加速激动万分。 2024年青藏铁路起点站的铜像前,常有藏族老人献上哈达。铜像上的吴天一身着白大褂,目光望向雪山。而他与妹妹分离32年,重逢只因一篇文章。 1980年美国纽约,吴若兰翻着《光明日报》。一篇《高原适应的强者》让她突然停住。作者署名“吴天一”,和哥哥名字一模一样。 她赶紧联系中国驻纽约总领事馆。请求帮忙查证作者身份。消息层层传递,最终到了青海高原医学研究所。 那时吴天正在牧区考察。帐篷里没有信号,联系不上。吴若兰只能抱着报纸,焦急等待。 1935年,吴天一出生在新疆迪化。也就是现在的乌鲁木齐。他是维吾尔族,从小聪明好学。1949年,国家形势发生变化。父母决定跟着国民党部队撤离南京。还想带着吴天一和妹妹一起走。 当时吴天一才13岁。却倔强地说要留下读书。说将来要为国家出力。父母反复劝说,他始终不动摇。一家人就此分开。这一别,就是三十多年。 新中国成立后,吴天一加入人民解放军。部队发现他有潜力。安排他去中国医科大学学医。他学习十分认真。毕业后主动申请去朝鲜战场。在那里当军医,救治伤员。 战场上条件艰苦。他每天处理各种伤口。积累了不少临床经验。回国后,吴天一转业到青海。从1958年开始。扎根在那里研究高原医学。 高原海拔高,空气稀薄。很多人上去会头疼胸闷。甚至患上严重的高原病。吴天一背着医疗箱。走访一个个藏族牧民定居点。收集健康数据。 他想搞清楚,藏族人为何能适应高海拔。这一研究,就是十几年。他走遍了青藏高原的大部分地区。 期间测了十几万份生理指标。终于找到关键答案。还发现了高原肺水肿等病症。他提出肺动脉高压是致病关键。基于这些发现。制定出高原病防治标准。 考察途中,他出过好几次车祸。总共骨折十四处。可稍微恢复,就立刻回到工作中。1981年底,吴天一结束考察回到研究所。同事告诉他美国有家人找他。他看着消息,一时没反应过来。 电话接通时,妹妹的声音传来。两人核对儿时的记忆。确认了彼此的身份。1982年,吴天一申请去美国探亲。见到了父母和妹妹。一家人终于团聚。 父母年纪大了,希望他移民美国。还有一所大学邀请他去工作。给出优厚的条件。吴天一却拒绝了。他说自己是中国人。事业在青藏高原。 回国后,他继续穿梭在雪山之间。为藏族群众看病。上万名患者受益于他的治疗。藏族人都叫他“好曼巴”。 后来,他主持高原病大调查。历时好几年。覆盖了五六万人。提出的“青海标准”。成了国际认可的慢性高原病诊断依据。 2001年,青藏铁路二期建设启动。十四万工人要上高原工作。吴天一组织医疗团队。 制定详细的防治方案。确保没人因高原病失去生命。创造了医学奇迹。如今,90岁的吴天一很少再去牧区。却还在办公室整理高原医学数据。书架上摆满专著和牧民送的哈达。 远在美国的吴若兰。每年都会回国探望他。兄妹俩常聊起过去和高原的变化。青藏铁路旁的铜像前。旅客们听着他的故事。无不心生敬佩。 吴天一说,高原是他的根。生命和事业都绑在这里。从未后悔过当初的选择。 信息来源:新华社《“马背上的曼巴”吴天一:守护青藏铁路建设者的生命》 《光明日报》——《吴天一院士:高原医学研究的拓荒者》 青海新闻网——《吴天一与他的高原医学事业》