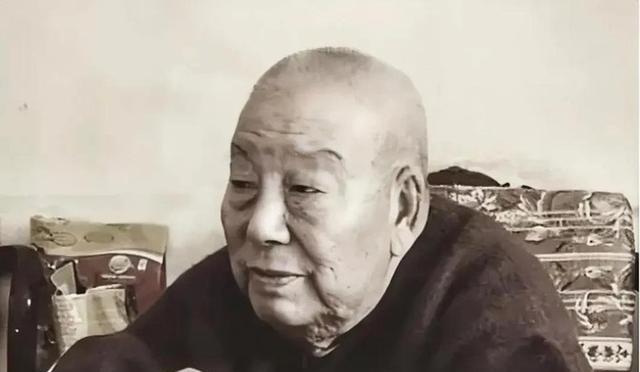

1952年12月,志愿军政治部主任杜平将军称:“打了一辈子仗,就没见过这么夸张的战绩,立刻给我打回去,重新审核。”原来,他手里有一份电报,是一份战功战报,是报告了一名新兵孤军奋战击退美军41次,冲锋歼敌280余人。所以杜平将军看到这份战报,认为有夸大其词的成分,让重新审核。 说起这事儿,得从抗美援朝的上甘岭战役拉开话头。那是1952年10月14日,美军第七师和海军陆战第一师对志愿军五圣山地区的两个高地发起总攻,战斗持续43天,志愿军坚守阵地,付出巨大代价,但也重创了对手。整个战役中,志愿军战士们用血肉之躯挡住了敌人的炮火和冲锋,创造了军事史上的奇迹。其中,胡修道这个名字后来成了焦点,他一个刚上战场的新兵,干出了让人难以置信的战绩。 胡修道是四川金堂县人,1931年12月出生,家里穷,父亲早亡,从小给人放牛干活。1951年6月,他20岁那年响应号召参军,加入中国人民志愿军第十二军第三十一师第九十一团第五连。入伍后,先在后方修路开山,适应高原环境,练就了扎实的基本功。部队转移到上甘岭前线时,他已经被分到李锋班,当了新兵。11月5日,美军开始猛攻597.9高地,炮弹像雨点一样砸下来,阵地摇摇欲坠。胡修道和班长李锋、新战士滕士生三人负责守3号阵地,他们用有限的武器和弹药,连续打退了敌人的十多次进攻。胡修道上手快,很快就掌握了投掷爆破筒和手榴弹的技巧,每次敌军靠近,他就配合班长发起反击,炸倒一片。 战斗打到关键时候,连长电话打来,让李锋带人去支援9号阵地。李锋走后,只剩胡修道和滕士生两人。敌军没给喘息机会,一波接一波地往上冲。两人互相掩护,胡修道负责投掷火力,滕士生点射压制。阵地前堆满了敌尸,但弹药越来越少。紧接着,10号阵地传来急报,那里守军全牺牲了,敌军已经围上来。胡修道和滕士生顾不上多想,抓起武器就冲过去支援。刚到阵地,敌军从两侧包抄,他们用手雷和步枪猛打,敌军以为中了埋伏,慌忙撤退。可就在追击中,滕士生中弹倒下,胡修道把他背到后方安置好,自己又返回阵地。从这时候起,他成了孤胆英雄,一个人守着3号和10号两个阵地。 接下来的几个小时,敌军飞机轰炸,炮火覆盖,胡修道钻进坑洞避开爆炸,炮声一停就出来射击。他用光了手榴弹和爆破筒,捡起敌人的冲锋枪继续干。敌军冲了41次,每次都想拿下高地,但都被他一个人顶回去。战后统计,他歼灭了280多名敌军,自己却毫发无伤。这数字听起来像天方夜谭,但战场记录和目击证词都对得上号。第九十一团的战报就是这样汇总上报的,先到师部,再到军部,最后电报直达志愿军总部。 杜平将军当时是志愿军政治部主任,1908年生于江西万载,早年参加革命,经历过长征、抗日和解放战争,一辈子打仗见多识广。他负责部队的思想工作和战绩核查,特别注重数据准确,因为战场上水分太多,会影响士气和决策。12月,这份电报送到他手上,他一看内容:一个新兵一天干掉280人,挡住41次冲锋,顿时觉得不对劲。志愿军在整个上甘岭战役中,平均每个战士歼敌也就几个人,这单兵战绩太离谱了。他当机立断,下令退回原部队,让他们重新审核,包括查证弹药消耗、尸体位置和幸存者证言。杜平的作风就是这样严谨,他不是不相信战士,而是要确保每份报告经得起推敲,避免上级被误导。 前线部队接到指令后,马上组织核查。连队里的战士们回忆细节,统计弹坑和遗留武器,师部派人实地查看。结果没多久就反馈回来了:一切属实,没有一丝水分。胡修道的战绩不是吹出来的,而是实打实的战场贡献。这事儿传开后,志愿军总部很快批准表彰,胡修道被记特等功,授予一级战斗英雄称号。不仅如此,朝鲜民主主义人民共和国也给他颁发英雄称号、一级国旗勋章和金星奖章。这些荣誉不是白给的,而是认可他在关键时刻稳住了阵地,保住了高地不丢。 上甘岭战役整体上看,是志愿军的一次战略胜利。美军投入了5万多人,动用300多门大炮和轰炸机,志愿军只有1万多人守卫,但硬是顶住了43天,歼敌2.5万多人。胡修道的表现只是战役中无数英雄事迹的一个缩影,但它特别突出,因为单兵作战的难度最大。敌军装备精良,火力凶猛,志愿军靠的就是近战和肉搏。胡修道用爆破筒炸群,反坦克手雷破阵,步枪点射补刀,这些战术在当时条件下发挥了最大效用。军事专家后来分析,这战绩在现代战争中几乎不可能,但抗美援朝的特殊地形和志愿军的顽强,让它成了现实。 杜平将军的审核决定,也体现了志愿军领导层的专业性。他不是一棒子打死,而是通过核实来肯定英雄。这件事后,杜平继续在志愿军政治部工作,直到1953年停战。他回国后,1955年授中将军衔,任南京军区政治委员,一直到1980年退休。1999年3月,杜平在北京逝世,享年91岁。他的严谨作风影响了很多后辈军官,在军队档案管理上留下了痕迹。