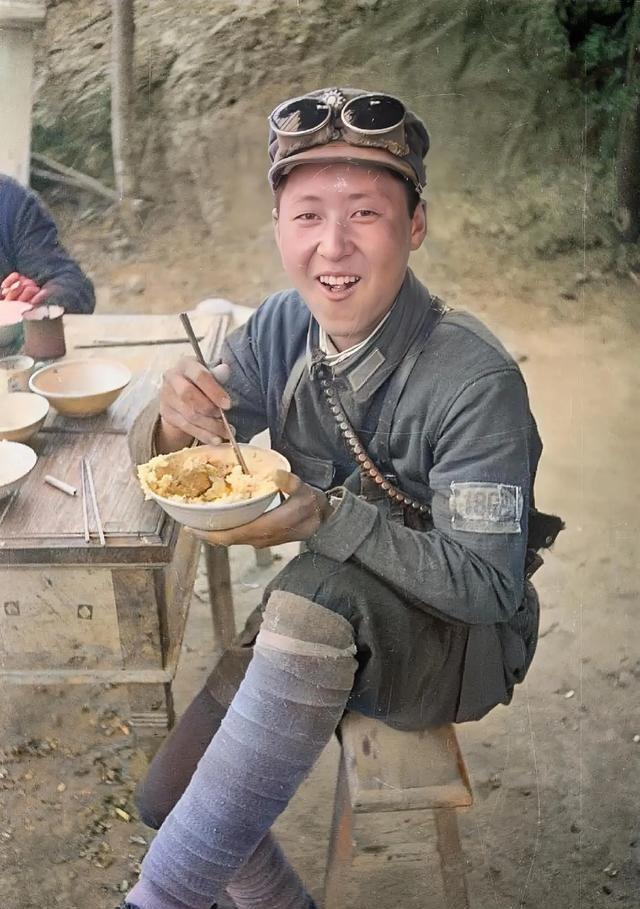

1944年,哈里森·福尔曼来到南泥湾,采访报道八路军的真实情况。到了饭点时,他发现一名战士吃得很香,还以为是在吃什么美食,于是便凑过去看了一会儿。 说起哈里森·福尔曼这个人,得从他的早年说起。他1904年出生在美国威斯康星州的密尔沃基,那地方工业发达,移民多,他爸妈就是从俄罗斯过来的。福尔曼从小就对画画感兴趣,进了莱顿艺术学校学美术,后来又去威斯康星大学深造,顺带摸索摄影这门手艺。大学毕业没多久,他就扛着相机跑去亚洲闯荡了。1930年代初,他先到上海落脚,那时候中国正乱成一锅粥,日本侵略在即,他给《纽约时报》和《国家地理》杂志拍了不少照片,记录街头抗议和老百姓的日子。那些年他不光在城里转悠,还去乡村拍,亲眼看到农民的苦日子和他们的韧劲。 二战打响后,福尔曼的活儿更忙了。他不光是记者,还当过飞行员,参与过一些空中行动,但相机和笔记本从来没离身。1943年底,他是第一个正式向国民党当局申请去延安采访的外国记者,这事儿在当时挺大胆的,因为国民党对共产党那边管得严,记者团得层层审批。结果1944年春天,他加入了中外记者西北参观团,一共21人,包括美国《时代》周刊的记者和路透社的同行,从重庆出发,穿越战线,颠簸了好几天才到陕甘宁边区。这趟行程是国民党宣传部批准的,目的是让外国媒体看看共产党领导下的抗日根据地,缓解国共摩擦。 福尔曼他们团6月初就到了南泥湾,那地方是八路军搞大生产运动的典型代表。南泥湾以前是荒滩野岭,蚊虫多,地薄,八路军来了之后开荒种地,修水渠,建营房,硬是把一片荒地变成粮仓。福尔曼作为摄影师和记者,主要任务是采访八路军的真实情况。他跟着战士们转了好几天,了解他们怎么从零起步搞生产。八路军那时候物资短缺,武器弹药靠缴获,粮食也得自力更生。福尔曼拍了很多照片,记录战士们开垦土地的过程,还采访了边区领导和普通士兵。南泥湾的参观是记者团行程的重要一站,因为它体现了共产党军队的自给自足精神,不靠后方补给,就能维持抗日。 在南泥湾的那些天,福尔曼接触到不少八路军战士,他们大多是农民出身,文化水平不高,但纪律严明,干活儿卖力。福尔曼的报道后来证明,八路军不是国民党宣传的那种“土匪”,而是真正抗日的主力。他们在敌后游击,破坏日军补给线,还组织民众参军支前。福尔曼特别注意到,南泥湾的生产运动不光是为吃饭,还带政治意义,战士们通过劳动增强了集体意识,相信抗战能赢。记者团在南泥湾待了几天,福尔曼拍的照片后来成了珍贵资料,展示八路军如何在恶劣条件下坚持战斗。 说到那顿饭的事儿,就发生在南泥湾采访期间。饭点到了,福尔曼正忙着整理笔记,抬头一看,一个八路军战士吃得特别带劲儿,嘴巴嚼得有滋有味的,他还以为那是啥山珍海味呢,就走过去瞧了瞧。结果一看,碗里就几块红薯拌米饭,汤水清汤寡水,没一点油星子。战士们平时就吃这个,粗粮为主,偶尔加点野菜。福尔曼后来在日记和报道里提到,这顿饭虽简单,但战士们一个个吃得满足,因为这些粮食多半是他们自己种出来的。八路军在南泥湾推行生产自救,战士下地干活,收获的红薯和小米直接上桌,这种自食其力让每口饭都吃得踏实。福尔曼观察到,战士们不挑食,劳动一天后,围坐着扒拉碗里的东西,脸上还带着笑。这事儿让他印象深,觉得共产党军队的乐观不是装的,而是从骨子里带出来的。 福尔曼的这次观察不是孤立的,它反映了八路军的生活实况。1944年,抗日战争进入后期,日军在太平洋节节败退,但中国战场还胶着。国民党军队在前线消耗大,后勤跟不上,共产党在敌后根据地靠生产维持。南泥湾模式后来推广到其他地方,像晋绥边区,福尔曼后来也去那儿采访过。八路军战士的伙食标准低,一天两顿稀饭加咸菜,但他们通过开荒解决了温饱问题。福尔曼在《来自红色中国的报告》这本书里详细写了这些,他说共产党人创造了个奇迹,在资源匮乏的地方建起稳定后方。书里还有照片,战士们扛锄头下地,修渠引水,体现集体劳动的效率。 离开南泥湾后,记者团6月9日到了延安,福尔曼在那儿待了更长时间。他单独采访了毛泽东、朱德、彭德怀等领导人,还去了工厂、学校和窑洞区。延安的日子朴素,领导人住窑洞,吃小米粥,福尔曼拍了很多黑白照片,记录八路军训练和民众生活。整个行程下来,他对共产党有了新认识,以前在上海他见过国民党腐败的一面,现在看到八路军纪律严、官兵平等,觉得这才是抗日的中坚力量。福尔曼的报道发回美国,帮西方媒体纠正了对中国共产党的误解。那时候美国正考虑对华援助,福尔曼的文章影响了舆论,推动了迪克西使团的成立,那是个美军观察组,去延安了解情况。 福尔曼的南泥湾经历不光是个人观察,还连着国际格局。二战中,美英苏中是盟国,但国共内耗让援助分配成问题。国民党蒋介石控制重庆,宣传共产党是“叛军”,外国记者难进延安。福尔曼冲破阻碍去采访,等于打破了信息封锁。

论语

黄米饭配红薯,我小时候也吃过。中国人吃饱饭也不过就半个世纪的时间,真正有钱也就十来年。

╰ぶ紫萱ぶ╯

我们心中有太阳,怎会惧怕寒冬。

玫瑰小镇

50 60 70农村的都吃这个长大……

善诚舍

伟大的战士

海上生明月 回复 10-29 19:08

这就是毛主席的战士!

土夫

那个时候能吃饱饭就算不错了

gs

心中有理想,眼里藏不住的光!

qing9

[点赞][点赞][点赞]