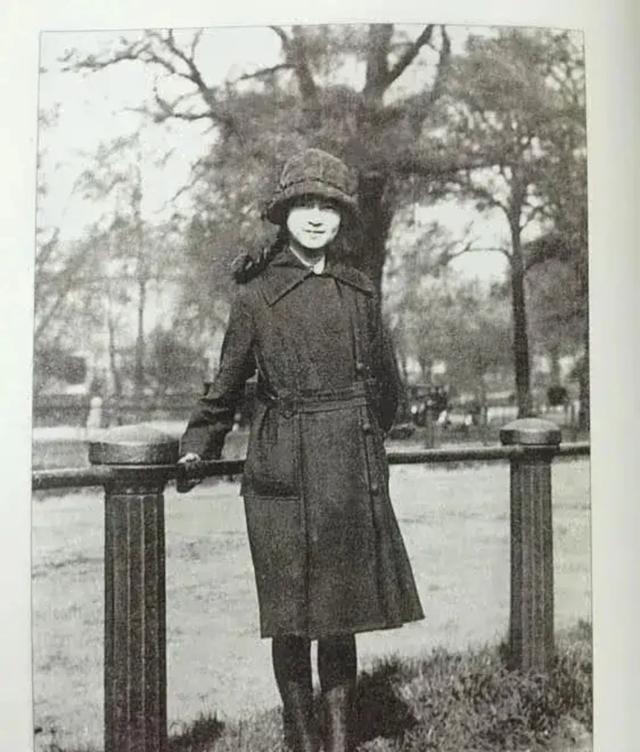

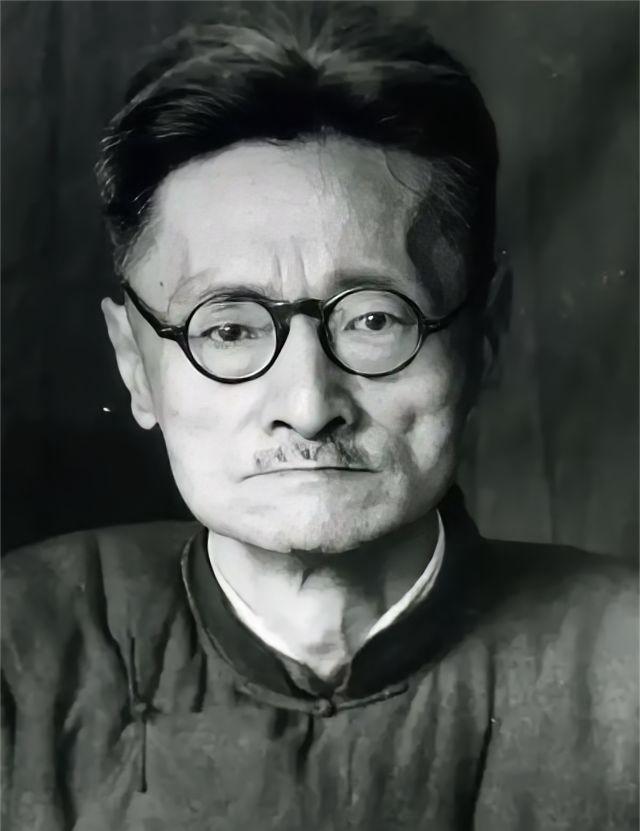

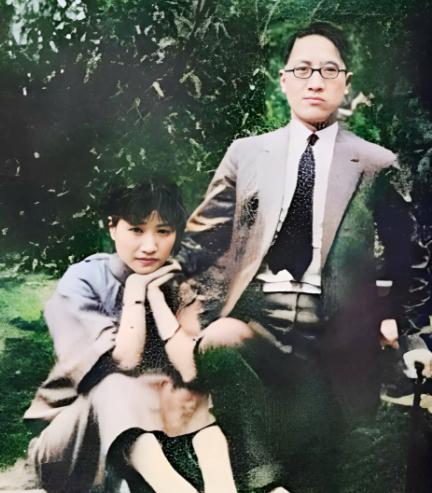

被照片中的林徽因惊艳到了,这是她十六七岁时,在欧洲留学时拍的照片,放到今天也是非常时尚的装扮。 说起林徽因,那张流传甚广的旧照片总能让人眼前一亮。照片是1920年她16岁那年,随父亲林长民去欧洲游学时拍的。她站在那里,脚上踩着小皮靴,身裹一件苏式毛呢大衣,头上戴着女士帽,两侧梳着麻花辫。别看这是上世纪的影像,搁到现在街头,也绝对是潮流ICON级别。想想看,那时候国内女人还多裹小脚,她却已经在伦敦街头自如穿梭,衣服剪裁利落,配色低调却有型,大衣的领子微微立起,帽子微微倾斜,整体给人一种不张扬的精致感。难怪网友们刷到AI修复版后直呼“美炸了”,这不光是脸蛋的问题,更是那种从骨子里透出的自信和格调。 林徽因的美不是空洞的,她从小就浸泡在书堆和文化里,这让她身上多了一层诗意的底蕴。出生在1904年的杭州,她家是典型的书香门第,祖父林孝恂是光绪进士,当过县令,还资助过不少青年去日本留学。父亲林长民更是个活跃分子,早年中进士,后投身教育和外交,母亲何雪贞虽没上过学,但家教严谨。林徽因小名徽音,取自《诗经》,一家人给她铺的路宽得很。从杭州到上海再到北京,她小时候就跟着家人辗转,接触的都是新旧交融的环境。1912年进北京女子师范附属小学,1916年转培华女中,那时候她已经开始啃英文书和诗集,课余时间还写点小散文。家里书架上古籍外文混杂,她三四岁就跟着祖父认字,练毛笔,底子打得牢实。 1920年那趟欧洲之行,是她人生转折点。父亲林长民当时在外交部任职,顺带带她出去见见世面。她在伦敦的圣玛丽学校念书,学英文和美术,闲暇时逛博物馆,速写古希腊雕塑。照片里那身打扮,正是她在伦敦街头常见的日常:呢子大衣保暖实用,皮靴防水耐走,帽子和辫子又添了点少女味。欧洲刚熬过一战,社会风气在变,女性开始抛开维多利亚式的束缚,追求简洁舒适。林徽因的装束正好踩中这点,融合了东方少女的柔和和西方都市的干练。要知道,那年头飞机才刚普及,跨洋旅行对中国人来说是稀罕事,她却能这么自然地适应,换谁不佩服? 回国后,她没闲着。1921年到北京,1923年又去美国深造,先在宾夕法尼亚大学美术学院学画,后转建筑系。那时候建筑专业对女生门槛高,她旁听了好一阵子,才正式入学。1924年她在加拿大和梁思成结婚,两人是同学加知己,婚礼简单却有仪式感。梁思成家学渊源,父亲梁启超是戊戌变法骨干,这门亲事也算门当户对。1927年两人拿学位回国,美术学士和建筑硕士到手,直奔清华大学帮忙建系。林徽因成了中国第一个女建筑师,这身份听着就牛,在那个男人主导的领域,她硬是站稳脚跟。 她的建筑路走得扎实。1930年代,她和梁思成全国跑,考察古建,从北京故宫到山西应县木塔,一寸一尺都量过。应县木塔建于辽代,抗震性能强,她爬塔测量斗拱,记录数据,那本子上的笔记现在还被后人当宝贝。抗战时,清华南迁昆明,她跟着颠沛,教室简陋但课照上,还帮着修四合院梁架。她的手不光会写诗,还会用锤子叩测试强度。1940年代,她翻译泰戈尔诗集,新月派聚会里读原创作品,声音清亮。别以为她只搞文艺,实际贡献大得很,比如人民英雄纪念碑和国徽设计,她都参与了核心方案。 林徽因的才华多面,文学上她是新月派骨干,写过《你是人间的四月天》,那句诗流传到现在。建筑上,她是中国古建研究的先驱,敦煌壁画的空间布局她讲得头头是道。教育上,清华建筑系她教了二十多年,学生一批批出师。她的生活不光是光鲜,肺病从年轻时就缠着,战乱迁徙加重了病情。但她没停下,1950年代还在医院床边改稿子。1955年4月1日,她在北京同仁医院走完50年人生,梁思成守在身边。 说回那张照片,为什么放到今天还时尚?因为它抓住了永恒的元素:简约、实用、个性。现代街拍里,oversize大衣配马丁靴,复古帽加双辫子,哪样不是流行?林徽因不是靠钱堆出来的美,她是靠脑子和眼界。那个年代,中国女人能出国留学的少之又少,她却用行动证明,教育和视野能改变一切。搁现在,她要是活过来,估计早就是建筑博主加时尚KOL了。