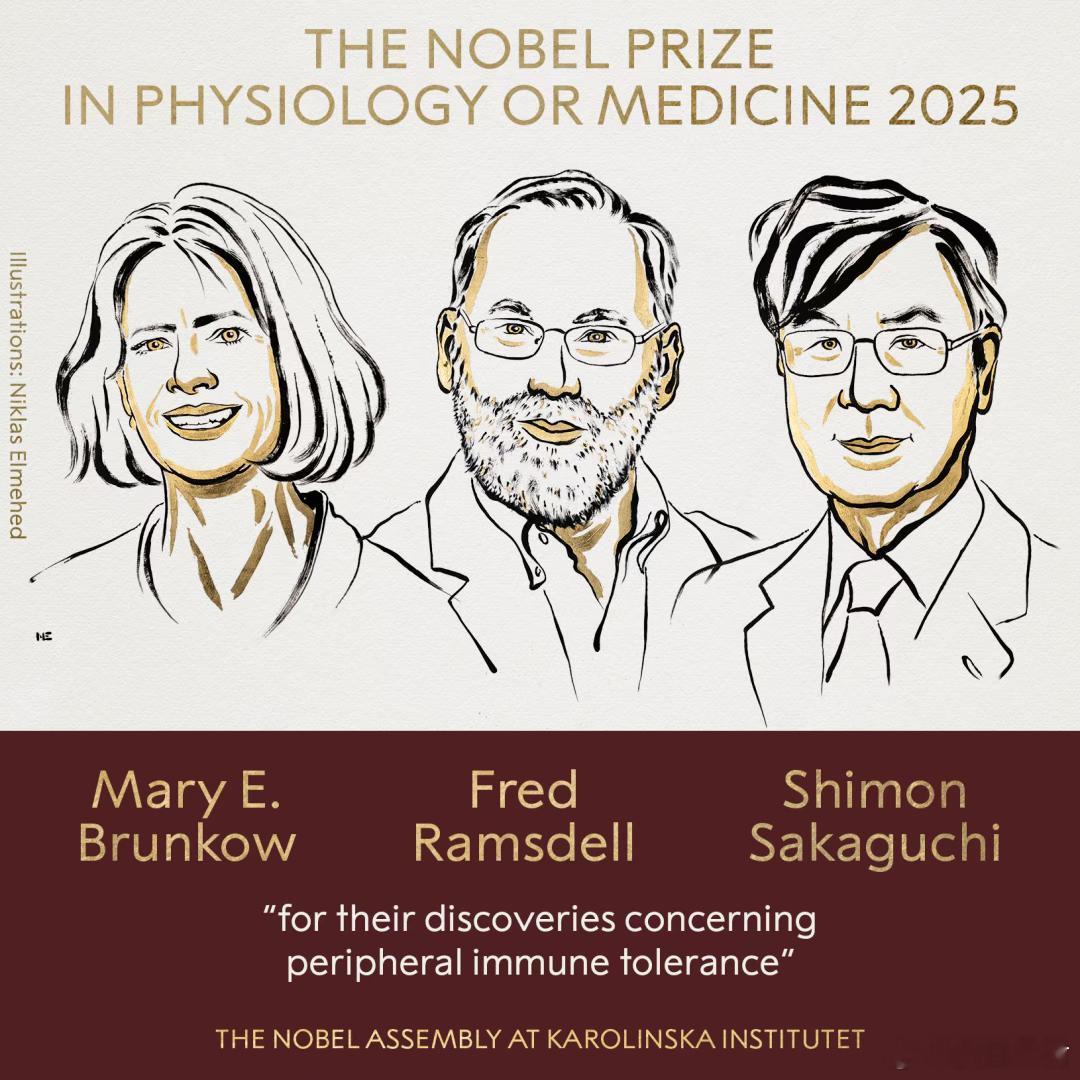

日本23个诺贝尔奖领先,但是科技实力却被中国反超! 10月6日,2025年诺贝尔生理学或医学奖授予日本科学家坂口志文及其两位同事。这使日本的诺贝尔奖总数增至30个,其中科学类奖项达23个。相比之下,中国仅在10年前获得了一个科学类诺奖。 日本 23 个科学类诺贝尔奖的数字看着唬人,实则就是本积灰的 “过期成绩单”,瑞典评委拿着三十年前的研究评今天的奖,跟拿着黑白照片评当下的选美大赛似的。2025 年拿生理学或医学奖的坂口志文,1995 年就发现了调节性 T 细胞,2003 年才搞懂关键机理,等站上领奖台时,这项研究的 “保质期” 都过了两轮。 这可不是个例,日本新世纪 19 位诺贝尔科学奖得主,做出奠基性成果的平均年龄是 41 岁,拿奖时都 69 岁了,中间整整差了 28 年。就说 2018 年拿奖的本庶佑,1992 年就发现了 PD-1 分子,等到药物上市、最终获奖,足足等了 26 年,这速度放在现在的科技圈,早就被迭代的新技术拍在沙滩上。 诺奖的滞后性本就普遍,科学类奖项的平均获奖时差得有 20 年,复杂点的理论研究更是要等半个世纪,可要是拿这个当当下科技实力的尺子,就有点自欺欺人了。毕竟现在的科技竞争讲究 “落地速度”,实验室里的成果再精妙,不能转化成市场上的产品、产业里的优势,那就是纸上谈兵,而这正是中国当下的拿手好戏。 就说日本曾经引以为傲的氢能技术,前几年还喊着要靠这个压中国一头,2017 年就出台了《氢基本战略》,砸了几千亿日元进去。结果路线选得一塌糊涂,一门心思扑在燃料电池乘用车上,到 2024 年全国才推广了不到 8000 辆,平均一个加氢站才服务 2.3 辆车,纯属资源浪费。 中国压根没跟着凑热闹,直接瞄准工业刚需的氢能重卡,2024 年保有量就冲到 1.2 万辆,占了全球 76% 的市场份额,单月销量都比日本全年的乘用车多。成本更是没法比,日本建个加氢站要 5 亿日元,折合人民币 2500 万,是中国的 20 倍;他们的高压储氢罐占整车成本 40%,中国用低压路线直接砍到三分之一。 2025 年日本自己的机构都承认,氢能制造、储存等四大核心领域的专利竞争力,中国已经全面登顶,日本那点技术优势早被产业规模碾没了。 AI 领域的差距更像龟兔赛跑,日本还在慢悠悠纠结 “会不会过度监控”,中国早就把新技术用得飞起。2025 年大阪世博会上,中国馆展出的掌纹识别扫描仪,刷一下手掌就能支付考勤,已经准备在国内商店落地,要知道几年前中国还在推人脸识别,这种转身速度让日本投资者都跟不上。 中国就像个巨大的科技 “沙盒”,试错快落地更快:AI 摄像头盯着高空抛物抓肇事者,餐厅里的 AI 能揪出没戴帽子的后厨员工,建筑工地的 AI 盯着安全帽,这些应用在日本可能还在开会讨论,中国已经用实践跑通了模式。 现在生成式 AI 的竞赛里,中国的汽车装了 AI 助手,医院学校用了定制模型,地方政府都要搞 “人工智能公务员”,就算不是每个项目都成,总能跑出几个领军者。日本虽然也在推进移动支付这些技术,但节奏慢得像慢动作,等他们想明白的时候,中国早就换了新赛道。 高端制造领域,日本曾经的技术壁垒也被一个个打破。桂林广陆这家中国企业,硬生生把日本垄断的量具市场撕开了口子,投入近亿搞数字化改造后,产品合格率从 85% 提到 95% 以上,生产能力涨了 30%,还成了国家级单项冠军。 这背后是中国真金白银的投入,2025 年科技支出直接涨了 10%,中央本级就安排了 3981 亿,早在 2022 年,考虑物价因素后中国的科研预算就超过美国了。日本那些诺奖得主当年能出成果,靠的是赶上本国科研经费增长期,现在轮到中国了,持续的投入堆出了全球最大的研发队伍和最密的创新网络。 再看半导体领域,虽然中国 2025 年上半年 4550 亿的投资额同比降了点,但比起去年的大跌已经稳住阵脚,毕竟全球市场 2030 年就要突破万亿美元,中国不可能缺席。 反观日本,曾经的半导体巨头现在只能靠吃老本,新技术转化慢,产业生态又封闭,丰田握着 83% 的燃料电池专利不肯分享,最后搞得全日本没几家企业能参与研发,活生生把优势变成了劣势。 日本耗时二十年优化燃料电池寿命到 3 万小时,却没能阻止中国用 2800 万吨年消费量重构全球氢能格局,这就是实验室参数和产业实力的区别。 日本的 23 个科学类诺奖确实厉害,但那都是上世纪末本世纪初的成就,就像老照片里的冠军,再辉煌也改不了现在的赛果。坂口志文的研究固然重要,但三十年前的发现,撑不起日本当下的科技脸面。 毕竟现在全球看的是氢能谁卖得多,AI 谁用得好,制造谁跑得稳,这些赛道上,中国早就把日本甩在了身后,瑞典评委的奖状,顶多算份怀旧纪念品。