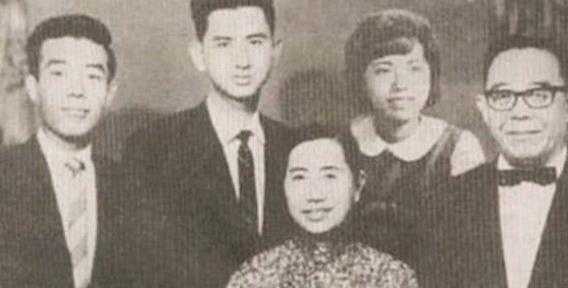

1950年,潜伏台湾28岁女教师萧明华被捕,她从容地取下竹竿上晾的衣服,然而这个动作却传递了一个秘密信号:竹竿无物,危险勿入。 萧明华,1922年生在浙江嘉兴,书香门第,从小就是个学霸。抗战爆发,她跟着家人一路颠沛流离到了重庆。那段日子,让她过早地见识了家国之痛。 这姑娘有才到什么地步?著名作家冰心先生曾夸她是“中国最具有前途的女作家”。这得是多高的评价。可她最终没走文学这条路,而是选择了一条最危险、最隐秘的战线。为啥?因为她亲眼见过太多苦难,心里装着一个朴素的愿望:让老百姓能过上安稳日子。 影响她一生的人,叫朱芳春。是她的老师,也是一位资深的地下党员。朱芳春看出了这个文静女生骨子里的那股韧劲儿。当他非常严肃地告诉萧明华,搞情报工作九死一生,需要钢铁般的意志时,萧明华的回答,没有一丝犹豫。 她说:“我愿意为党的事业奉献一生,为革命而死,无怨无悔!” 就这样,这位“最具前途的女作家”,放下了笔,拿起了看不见的武器。 1948年,机会来了。她的恩师、时任台湾大学国文系主任的台静农,盛情邀请她赴台任教。这简直是天赐的良机。对组织来说,她可以名正言顺地踏上那片孤岛,迅速扎根。 那年,26岁的萧明华,跟父母告别。她知道,此去凶险,可能再也回不来了。她含着泪对母亲说:“还没来得及报答你们的恩情……”母亲只是拉着她的手,让她好好照顾自己。这一别,竟成了永别。 到了台湾,萧明华很快站稳了脚跟。她在师范学院当老师,还在《国语日报》兼职,生活看起来平静安稳。不久,朱芳春也以“于非”的化名来到台湾。为了更好地掩护工作,两人办了一场假婚礼,以夫妻名义共同战斗。 他们的工作效率高得惊人。从1949年12月到1950年1月,短短两个月,他们领导的“台湾工作组”就向大陆传递了六次关键情报。其中包括“台湾兵要地质图”这类核心军事机密。这些情报,对于后来解放东南沿海岛屿,起到了不可估量的作用。 然而,危险也悄然而至。1949年底,蒋介石败退台湾,全岛戒严,开始了疯狂的“白色恐怖”。空气越来越紧张,抓捕随时可能发生。 1950年2月4日深夜,两个特务突然造访,说是要请于非去演讲。萧明华心里咯噔一下,但面上不动声色,从容周旋,总算把特务骗走了。她立刻联系于非,送出了最后一份情报。同志们都劝她赶紧撤离,她却拒绝了:“现在情况不明,我一动,大家都会暴露。” 她选择了用自己,换取整个组织的安全。 两天后,也就是2月6日深夜,特务破门而入。就在这千钧一发的时刻,萧明华做了一个极其冷静的动作。她走向屋外,从容地取下竹竿上晾着的一件旧旗袍。 这个动作,在特务眼里,再正常不过。可对于非和她的同志们来说,这是一个用生命发出的最后警报。这个信号,他们早就约定好了——竹竿无物,危险勿入。 她被捕了。被关进了被称为“阎罗殿”的台湾保安司令部。在这里,她遭受了长达278天的酷刑。老虎凳、辣椒水、电椅……甚至五天五夜不让她合眼。一位曾在监狱里干活的勤杂工后来回忆,亲眼看到她被吊在房梁上,浑身是血,多处骨折,可她醒来后,只是对着行刑的特务轻蔑地一笑。 敌人用尽了所有残忍的手段,却没能从这个看似纤弱的女子口中得到任何一个字。她反复说的只有一句话:“我是一名拥护革命事业的战士。” 1950年11月8日凌晨,萧明华知道,自己的生命要走到尽头了。她请狱友帮她梳好头发,又拿出李清照的诗集,轻声读着那句:“生当作人杰,死亦为鬼雄。” 在刑场上,她写下遗书,上面有一句震撼人心的话:“不要带我的遗骨回家,就让我留在台湾吧。” 她心里该是多么盼着两岸统一啊!她想亲眼看着那一天,所以,她愿意把自己的身体,永远留在她为之奋斗和牺牲的土地上。 随着一声枪响,28岁的生命,戛然而止。 她的家人,整整32年都不知道她的真实身份。直到1982年,组织历经周折,才将她的遗骨迎回大陆,追认她为革命烈士。家人悲痛之余,才终于明白,那个文静的姑姑,原来是一位如此伟大的英雄。 安葬在八宝山时,她的战友,也是她名义上的“丈夫”朱芳春,亲自为她题写了墓碑。背面,没有生平,没有墓志铭,只有那三个字——“归来兮”。 “归来兮”,回来吧,回到了你心心念念的故土。 “归来兮”,回来吧,你的信仰,我们还在坚持。 “归来兮”,回来吧,我们终将迎来你所盼望的团圆。 如今,在北京西山,还建起了一座无名英雄纪念广场,墙上镌刻着846位和萧明华一样,在台湾隐蔽战线牺牲的烈士英名。这面墙上还留有大片空白,等待着更多尚未找到的英雄“归来”。