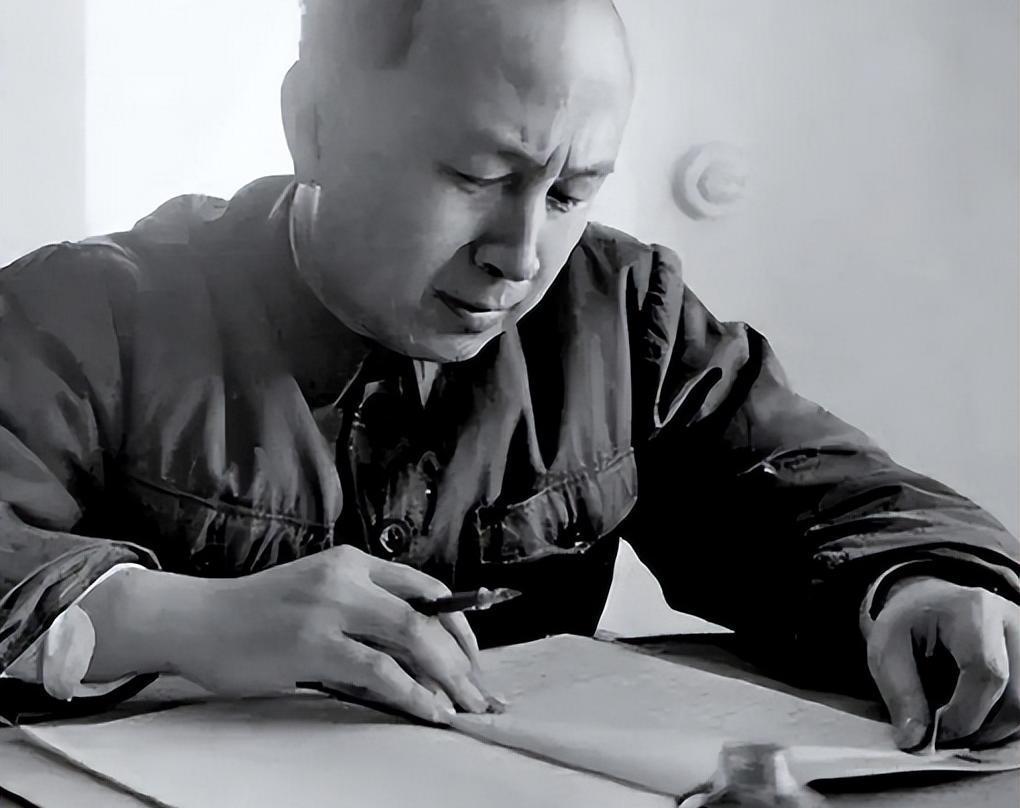

老师一句话,顶住半生风 1955年,美国不许钱学森回家,冯·卡门拄着拐杖走进听证厅,一句“他的脑袋属于科学,不属于牢笼”,硬是把学生从监狱边缘拉回。 老人心里明白,让钱学森回中国,等于把顶尖火箭技术送走,可他还是签字放行,因为学生想回家,老师就想成全。 十年后,冯·卡门托人从欧洲寄来最新空气动力学资料,信封上只写“给钱”,没有地址,没有国籍,只剩师生俩的名字。 钱学森把那一叠纸带进西北荒漠,中国火箭点火那天,他在日记里写“老师,我替你看见了”。 老师没想要回报,学生也没说谢谢,两个人隔着大洋,用同一门算式把人类送上更高天空。 这段跨越国界的师生情谊,要从20世纪30年代的德国哥廷根大学说起。当时冯·卡门已是世界空气动力学领域的权威,而钱学森作为清华大学留美公费生,刚进入他的实验室深造。冯·卡门很快发现这个中国学生的与众不同——钱学森不仅能快速掌握复杂的理论推导,更擅长将理论与实际工程结合,曾在一次关于超音速气流的讨论中,指出冯·卡门本人推导中的一处疏漏,这份学术敏锐度让冯·卡门当即断言“他将成为超越我的学者”。 1938年,因二战局势紧张,冯·卡门受邀前往美国加州理工学院筹建喷气推进实验室,他第一时间写信邀请钱学森同行。在加州理工的岁月里,两人不仅是师生,更成为科研路上的伙伴,共同开创了高速空气动力学这一新兴学科。钱学森主导的“卡门 - 钱近似”公式,至今仍是航空航天领域计算翼型气动特性的核心方法之一,这个以两人名字命名的成果,正是他们学术默契的最佳见证。 1950年,美国开始对华人科学家实施审查,钱学森因计划回国被吊销安全许可证,甚至遭到软禁。冯·卡门此时虽已加入美国国籍,且担任美国空军科学顾问,但他始终拒绝认同对钱学森的无端指控。在1955年的听证会上,面对议员“钱学森是否存在安全威胁”的质问,冯·卡门除了那句振聋发聩的辩护,还当场展示了钱学森多年来在航空航天领域的学术成果,用数据证明其研究完全服务于科学进步,而非政治目的。这种据理力争,不仅源于师生情谊,更源于他对科学无国界的坚定信仰。 冯·卡门晚年时,因身体原因无法再进行高强度科研,但他始终关注着中国航天事业的发展。1965年寄给钱学森的资料,并非简单的学术文献汇编,而是他组织团队整理的“高超音速飞行器设计要点”,其中包含了当时美国在导弹弹头再入大气层领域的最新研究成果。这些资料之所以通过欧洲辗转寄送,是因为当时美中两国无直接外交关系,且美国严禁向中国输出高科技信息,冯·卡门此举承担着巨大的政治风险,却为中国火箭技术突破提供了关键参考。 钱学森始终将冯·卡门的教诲铭记于心。在主持中国第一枚导弹“东风一号”研制时,他多次在团队会议上提及冯·卡门的科研理念——“科学的价值在于解决实际问题,而不是停留在论文里”。1970年,中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”成功发射,钱学森在庆功宴上特意拿出冯·卡门的照片,向在场的科研人员讲述两人的师生故事,他说:“没有老师当年的支持,我走不回祖国;没有老师传授的知识,我们很难这么快实现航天梦。” 这两位科学家的故事,超越了普通的师生情,更打破了国界与时代的隔阂。冯·卡门用行动诠释了“师者,所以传道授业解惑也”的深层含义——不仅要传授知识,更要尊重学生的理想与选择;钱学森则以毕生实践证明,最好的师生情谊,是将老师的教诲转化为推动国家进步、造福人类的力量。他们的交往中没有功利算计,只有对科学的执着、对彼此的信任,这种纯粹的情感,至今仍能给我们带来深刻启示。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。