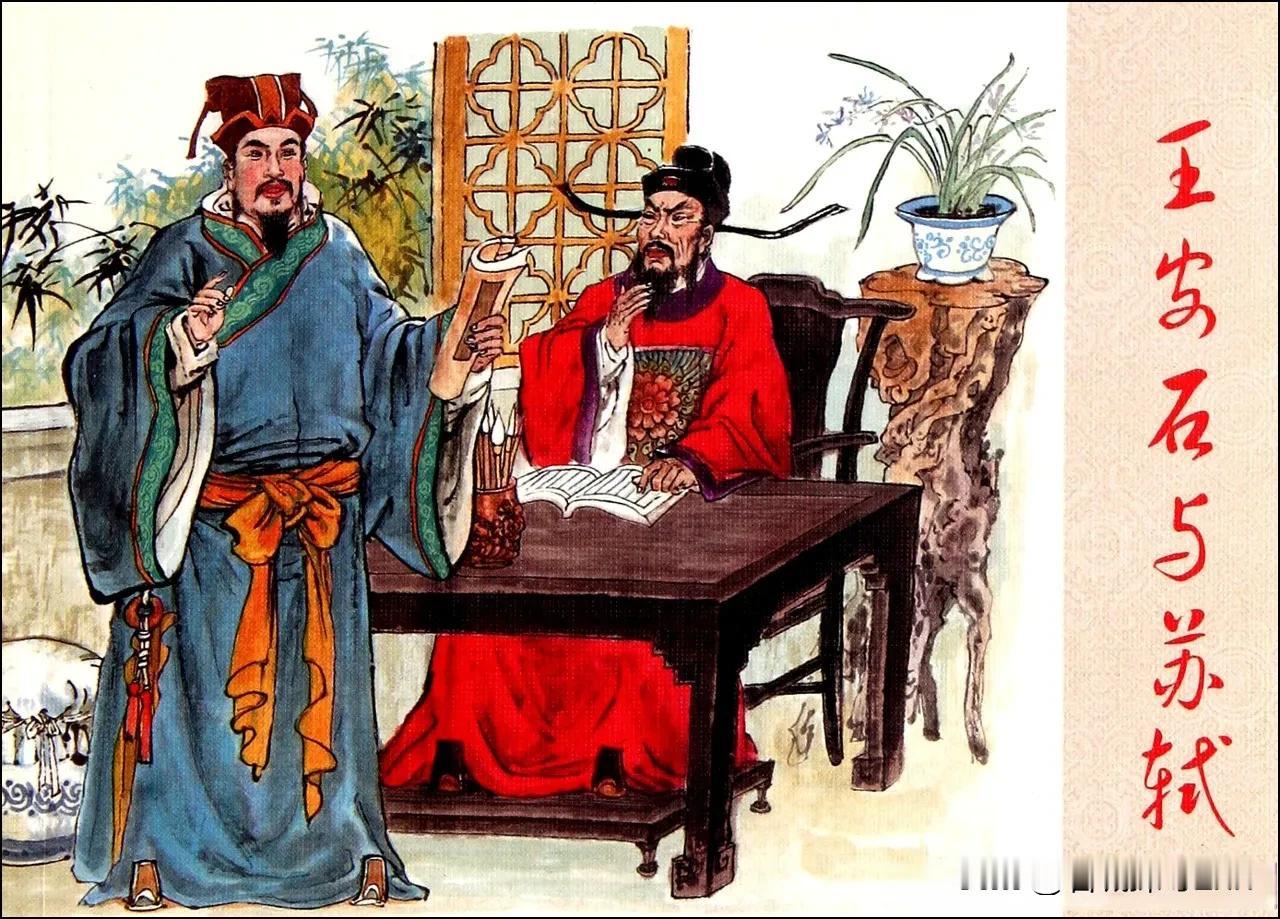

王安石对蔡京好,蔡京记了15年。王安石罢相后,蔡京权倾朝野,仍暗中照拂王家子弟——虽名声狼藉,这事办得是真良心! 1102年,55岁的蔡京终于坐上了梦寐以求的宰相之位。 这位四度拜相的权臣,此刻正看着十五年前的一卷奏折。 那卷奏折纸边早被磨得发毛,墨色也暗得发灰,是当年王安石惯用的歙州松烟墨。蔡京指尖蹭过“此人干练,可堪用”那行字,指腹裹着点陈年的纸絮——这是他三十岁那年,在钱塘当县尉时的东西。那时候他刚入仕没几年,跟着推新法被旧党扣了“躁进妄为”的帽子,连县尉的差事都要保不住。 满朝堂的人都顺着旧党的话踩他,只有王安石翻了他递上去的新法推行札记,在朝堂上轻描淡写地接了一句:“年轻人办事,总比混日子强。” 就这么一句话,他没被罢官,还得了个调去开封任职的机会。那时候王安石是当朝宰相,眼里装的是新法全局,未必把这桩小事放在心上。 可蔡京记到了现在——记着他攥着这卷批了字的札记,在钱塘县衙的冷檐下站了半宿,风裹着雨往脖子里钻,可那行字像团暖烘烘的火,把他那点刚入仕的慌给焐平了。 王安石罢相是1076年的事,旧党反扑得比谁都狠。新法被废了大半,跟着新法走的人要么被贬要么被压,王家子弟更是成了旧党的靶子。王安石的孙子考进士,卷递到礼部就被压了下来,连考场门都没摸着; 侄子在地方当司户参军,因为是“王安石亲族”,被人找茬扣了三个月俸禄,过冬的炭钱都凑不出来。这些事蔡京都知道——他那几年也在起落里熬,从开封贬到杭州,又从杭州慢慢往回爬,手里没权,只能在跟同僚喝酒时,绕着弯子提一句“王家那小子文章是真不错”,可没几个人肯接话。 现在不一样了,他是宰相,案头的印一盖,吏部的考核等次就能改,御史台的弹劾奏疏就能压。王家孙子的进士卷,他让亲信从压着的堆里挑出来,批了“文理尚可,宜予同进士出身”,没敢给太高名次,只让他能进仕途,去江南当个县学教谕——安稳,不用卷在朝堂的派系里;王家侄子的俸禄,他让户部以“地方公务疏漏,补罚有误”的由头给补上,连带着多补了两贯炭钱,没留任何自己插手的痕迹。 这些事他做得悄无声息,王家的人到最后都只当是运气转好了,没往他身上想。他也没打算让人知道——权位坐到这个份上,巴结他的人能从宰相府排到朱雀门,可他要的不是王家的报答,是把当年那半宿的暖,原原本本地还回去。 人人都骂他是奸臣。说他贪墨,说他弄权,说他把朝堂搅得乌烟瘴气,这些他都认。他往家里搬过真金白银的摆件,把跟自己不对付的官员贬到了瘴气遍地的岭南,甚至连皇帝的喜好都能顺着摸得门清。 可唯独对王安石的这份情,他没掺半分假。不是什么惊天动地的大恩,就是别人都踩他的时候,有个人站出来说了句公道话。那点在窘迫里攒下的暖意,没被这十五年的权力算计磨碎。 历史总爱给人贴标签,奸臣就得坏得彻底,忠臣就得好得周全。可蔡京偏戳破了这层标签——他是弄权误国的权臣,也是记了十五年恩的普通人。那点藏在权术缝里的良心,不是为了洗白什么,只是让人看清:哪怕在最凉薄的权力场里,当年的一点热乎气,也能在心里存上十几年。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。