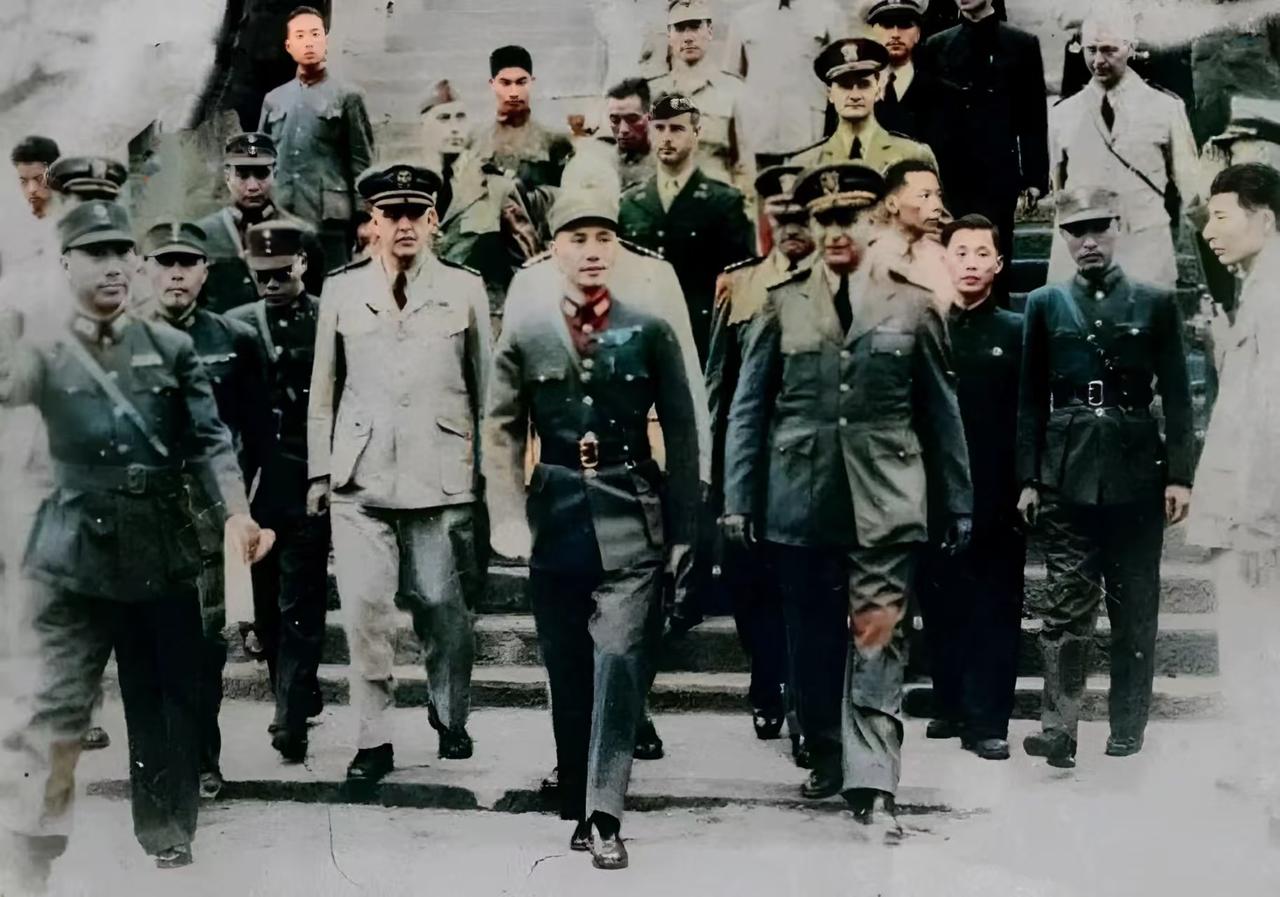

国民党中将吴奇伟,在长征时整整追了红军两万里,却1949年10月1日,被毛主席邀请,参加新中国的开国大典,这是为何? 没人知道,这个在长征路上对红军紧追不舍的国民党中将,内心早已埋下了对独裁统治的不满。1934年湘江战役,他奉蒋介石之命,率五个师沿湘桂公路侧击红军,成为“追剿军”中最凶悍的力量之一,可炮火声中,他亲眼见到的不是“匪患”,而是红军战士为掩护主力撤退,用血肉之躯筑起防线的悲壮,更目睹了国民党军队沿途欺压百姓、中饱私囊的丑态——这种对比,像一根刺,扎进了他心里。他本是出身广东梅州的热血军人,早年投身革命想救亡图存,却在蒋介石的嫡系排挤中处处碰壁,中央军与地方军的派系倾轧,让他逐渐看清了这个政权的腐朽本质。 真正让他下定决心转身的,是1949年那个改变历史的夏天。彼时国民党政权已是风雨飘摇,吴奇伟被派往广东驻防,却发现蒋介石只想让他们这些非嫡系部队当炮灰,掩护自己退守台湾。就在这时,中共党组织向他伸出了橄榄枝,晓以民族大义,指明历史方向。5月14日,吴奇伟毅然领衔,联合李洁之、曾天节等七位国民党将领签署通电,宣布脱离反动统治,在粤东发动起义 。这份通电字字千钧,不仅瓦解了国民党在华南的防御体系,更向全国传递了“识时务者为俊杰”的信号——他用实际行动,站到了人民这边。 起义后的吴奇伟,没有迎来猜忌,反而得到了共产党的充分信任。毛主席、朱总司令亲自致电慰问,勉励他“改造部队,与人民解放军协同一致,为解放广东全省而奋斗” 。这种不计前嫌的胸怀,让他深受触动。要知道,长征时他追了红军两万里,手上沾过革命的鲜血,可共产党看的从不是过去的恩怨,而是现在的立场和未来的选择。他积极配合解放军改编部队,参与解放广东的战斗,用战功洗刷了过去的历史印记。 9月,吴奇伟作为华南解放军代表,出席了中国人民政治协商会议第一届全体会议,与宋庆龄、程潜等民主人士、起义将领共商国是 。10月1日,他站在天安门城楼下,见证五星红旗冉冉升起,聆听毛主席那句震撼世界的宣告,内心百感交集。这个曾经的“追剿者”,如今成了新中国的建设者,这种身份的转变,恰恰印证了共产党“团结一切可以团结的力量”的统一战线智慧。 可笑的是,蒋介石到死都没明白,他输的从来不是军事力量,而是人心。吴奇伟的选择,不是孤例——从程潜到傅作义,从陈明仁到曾天节,无数国民党将领纷纷倒戈,只因他们看清了蒋介石独裁统治的反动本质,而共产党的为民理念、包容胸怀,才是真正的历史大势。吴奇伟后来历任全国政协委员、中南军政委员会委员,用余生践行着“为人民服务”的誓言,1953年病逝于北京时,党和人民给予了他极高的评价。 历史从来不是非黑即白的简单评判,它更看重一个人在关键时刻的抉择。吴奇伟追了红军两万里,却在最后关头选择了正义与光明,这种“迷途知返”的勇气,值得被铭记。而毛主席邀请他参加开国大典,不仅是对他个人的认可,更是向全世界宣告:新中国的大门,永远为那些顺应历史潮流、热爱祖国的人敞开。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。