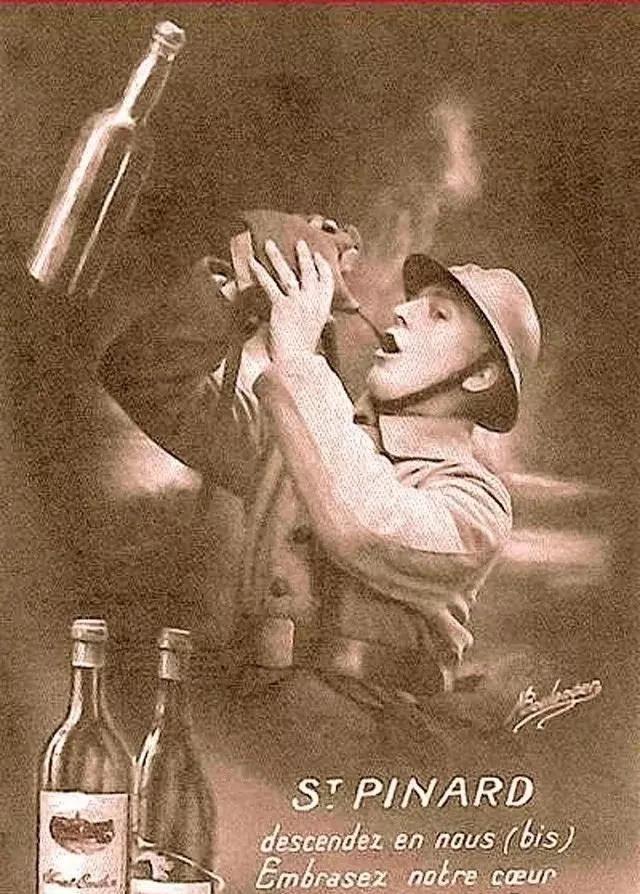

在一战中,配发的劣质葡萄酒是战壕中的法军最喜欢的补给品,没有之一。因为在战争期间,法军的后勤运转并不好,士兵们饥一顿饱一顿成为了常态。因此能够让人强行快乐的红酒就成为了前线士兵最渴望的玩意。 说起一战法军那点破事儿,得先从他们每天领到的那点儿玩意儿说起。开战头几个月,法国陆军总参谋部还以为仗能速战速决,压根儿没准备好大规模补给。结果呢,1914年8月马恩河一线刚拉开架势,部队就发现马车队老是卡壳,面包运到前线时已经硬邦邦的,像石头似的砸人都不带疼的。官方记录显示,那时候每天每人配给700克战时面包,外加600克新鲜或冷冻肉,但实际情况远没这么靠谱。运输线被德军炮火炸得七零八落,马匹不够用,卡车又少,士兵们常常一连几天啃硬饼干,那东西水分几乎为零,咬一口得费半天劲儿,还得配水泡软了才能下咽。蔬菜呢?名义上100克干菜或米饭,但前线领到的往往是霉变的扁豆或豌豆,煮出来的汤里浮着不明浮物,士兵们私下里叫它“战壕泥浆”。肉罐头更别提了,主要是咸牛肉块,油腻腻的肥筋一堆,打开盖子一股怪味直冲鼻子,很多人宁愿饿着也不碰。 后勤这块儿,法国人自己也承认是硬伤。战前他们没像德国或英国那样建野战厨房,开打后才临时抱佛脚,但人力物力都跟不上。征兵把农村劳动力抽空了,产粮区收成再好也运不出去。结果士兵们在前线蹲着,补给车三天两头晚点,有时候一周才来一趟。热饭?想得美。除非驻守要塞或后方医院,不然大多数时候就靠冷食对付。咸鱼干偶尔发下来,咸得能抽人,配上那点儿酒勉强压压味儿。奶酪意面听起来还行,可实际分到手的是橡皮似的玩意儿,嚼半天咽不下去。官方数据说1915年平均每人每天热食供应率不到30%,冬天更惨,士兵们冻着手脚,围着小火堆煮汤时还得提防德军狙击。难怪很多人回忆录里直说,饿肚子成了家常便饭,一顿饱一顿饥,体力掉得飞快。 在这堆破事儿里,葡萄酒成了唯一靠谱的安慰剂。1914年9月就开始发,每天每人先是四分之一升,后来1915年加到半升,1916年又提到四分之三升。到1917年高峰时,全军一年光葡萄酒就消费1200万公顷升,够吓人的。来源主要是朗格多克和阿尔及利亚的廉价货,士兵们管它叫“pinard”,翻译过来就是“劣酒”或“军酒”,酸得倒牙,颜色像淤泥,瓶塞子还常是破布条。但这玩意儿准时,从不缺席。为什么?因为高层早发现,缺了它士兵就真扛不住了。军报里直白写着,酒是“第一必需品”,能防疫,还能提神。士兵们领酒时总先闻闻那股酒精味儿,然后一饮而尽,胃里烧起火来,寒冷和疲惫至少能缓一缓。交易也靠它,换烟草、额外面包,甚至消毒伤口用。休假回来的家伙会带瓶后方好酒分着喝,大家边喝边吐槽前线货的烂劲儿。歌谣里都唱“Vive le pinard!”,可见多受欢迎。相比其他补给,酒的运输优先级高得离谱,哪怕铁路炸了,酒车也得先过。 这劣酒受欢迎,还得怪后勤整体太拉胯。法国不像英国有海运优势,也没德国的铁路网,殖民地酒虽多,但运到前线得绕大圈子。士兵们不光饿,还得对付虱子、战壕足和烂泥。军官们呢?等级制度严得要命,厕所分三档:军官专用、士官隔间、士兵茅坑。后方屋子也先被上头占了,士兵们只能自掏腰包租铺位,一天薪水就够睡一晚,有时候还得轮流躺着。休假更气人,军官签证时层层卡壳,好多人根本回不了家,就在陌生城镇晃荡。1917年春夏,补给短缺到顶点,尼韦尔攻势前线堆满弹药却缺吃的,士兵们看着堆成山的炮弹,肚子里空荡荡的,怨气直往上冒。酒成了他们唯一能“强行快乐”的东西,喝下去至少能忘掉一会儿那些狗屁倒灶的日子。 转到1917年兵变,这事儿直接跟后勤崩盘挂钩。4月尼韦尔攻势,本来许诺48小时破德军,结果十天下来法军伤亡18.7万,啥也没捞着。士兵们本来士气高涨,听说美军要来,结果等来等去没影儿,俄国革命消息又传开,罢工浪潮从后方涌来。前线老兵们,很多人打了三年仗,亲眼见百万弟兄倒下,早就不想白白送命了。5月下旬,兵变从谢曼-德-达姆一线爆开,54个师卷入,超过10万士兵参与。不是全跑路,他们还守壕,但拒绝对德进攻。有的连队劫火车想去巴黎请愿,有的树红旗唱歌,但核心诉求简单:别再自杀冲锋,给假期、热饭、医疗,还得管家属福利。情报显示,4月底就有人开小差,5月28日第九师、第五十八师直接集体抗命,到月底21个师闹腾起来。法国政府封锁消息,德军竟没察觉,这成了一战最大情报失误之一。要是德军抓住机会,西线说不定早翻盘了。