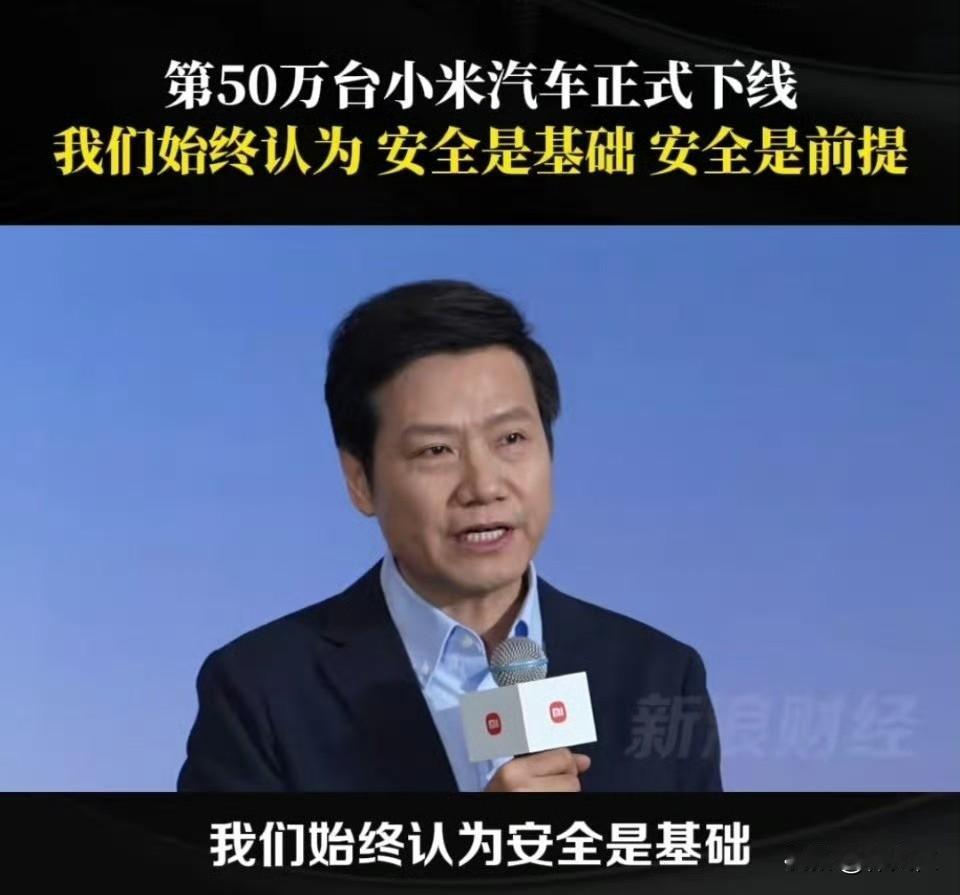

🔒 一、核心承诺内容 安全与交付并重 安全底线:强调“安全是基础前提”,承诺在确保车辆安全和品质的前提下,全力以赴加快生产节奏。2025年目标交付量超过40万台。 用户痛点回应:此举直接回应消费者对新能源汽车安全性的关切(如电池安全、碰撞防护),并针对交付周期长的问题提出优化方案。 持续加大科技创新投入 研发投入规模:2025年研发费用预计达320亿-330亿元,未来5年规划投入2000亿元,重点突破芯片、智驾、材料等核心技术。 技术落地方向:包括自研3nm芯片“玄戒O1”(降低对高通依赖)、XLA大模型智驾系统、绿波导航等实用技术。 AI与智能制造深度融合 制造升级:推进1100台机器人的自动化产线,AI仿真系统优化材料配方,提升生产效率。 产品智能化:车机系统支持复杂语义交互(如“我想睡个好觉”自动调节座椅/空调),实现“制造高效化+用车人性化”双升级。 二、承诺背后的战略逻辑 规模化验证后的新起点:50万辆下线用时1年7个月,验证了研发、供应链、销售全链条能力,标志着小米汽车进入稳定量产阶段。 差异化竞争路径:避开参数内卷,以安全为基石、技术为壁垒、AI为杠杆,构建“信任型品牌”形象。 产业链协同效应:京津冀供应链企业(如电池、车身材料供应商)的高效协同,为产能提速提供支撑。 🌐 三、行业与用户反馈 积极评价: 业内认可安全优先策略,契合新能源汽车行业规范化趋势。 用户对“缩短交付周期”和“AI智驾升级”期待较高。 争议点: 部分声音质疑“产能提速是否影响品控”; 营销表述(如“76秒下线一台车”)与实际产能存在偏差。 💎 结语:行动导向的长期主义 雷军以“行胜于言,以行践言”总结承诺,三项举措均指向技术普惠与制造革新:短期稳交付保安全,中期筑技术护城河,长期通过AI重构汽车生产力。其本质是以小米“科技为本”的基因,推动中国新能源汽车从规模竞争向质量竞争跃迁。