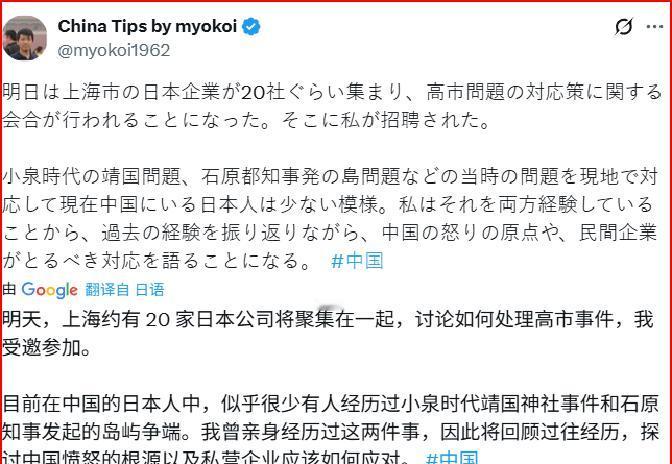

日本博主宣布了:据其在推特爆料,上海的20家日本公司可能会聚在一起,讨论“高市”相关风波的影响。 在当下的舆论场里,一条关于“高市”风波的消息最先惊动的,绝不是那些隔岸观火的看客,真正感到神经紧绷的,是那些把身家性命、供应链条和职业生涯都铺在这一方水土上的人,最近推特上一位日本博主放出一个猛料:在上海,大约有20家日本公司的负责人正筹划一场特殊的“碰头会”。 这场聚会的缘起很有意思,并非单纯的商业联谊,更像是一场紧急的“经验对齐”,爆料人透露,自己将作为那个“见过世面”的前辈,给在场的管理者们上一课,因为现在的驻华管理层,绝大多数并没有亲历过当年小泉时代或是石原时期的那种舆论高压。 那些年在惊涛骇浪里摸爬滚打出来的经验,对于如今这些习惯了平稳日子的管理者来说,几乎是知识盲区,他们当下的预案储备,面对突如其来的外部节奏变化,显然有些捉襟见肘。 为什么这些企业如此敏感?只要看看他们的业务底色就明白了,上海及周边长三角地区,早已是日企布局深耕的重镇,从两千年初开始,汽车零部件、化工原材料、精密设备的生产线就在这里扎了根,这些产业最大的特点就是“牵一发而动全身”。 对于实体制造业而言,任何一点不确定的外部噪音,一旦传导到具体的业务环节,比如港口通关变慢一点、仓储物流卡顿一下,甚至是一部分产线停摆,影响的可能就是整片区域的交付周期。 对于习惯了按周排产、按季度发货的日企来说,这种打破“稳定预期”的风险才是最致命的,国内市场这几年增长乏力,日本本土很多企业更加依赖海外订单来维持运转,这里的每一个节点都讲究严丝合缝,任何情绪化的波动最终都会变成财报上的亏损。 这一波焦虑的传递链条,除了硬核的制造业,还延伸到了软性的内容产业,这几年由于日本本土娱乐市场的急速萎缩,大批日本创作者开始“迁徙”到中文互联网淘金,他们依靠拍摄在华的真实生活、美食旅游体验,积累了稳定的粉丝群体,靠着每月的品牌合作单生存,在平时,这是跨文化交流的蜜月区,但当风向转变时,他们就成了最容易受气流冲击的群体。 有趣的是,这次的压力源头似乎有些倒置,据日文区的一些内部爆料,目前在中文平台上,平台方更在意的是内容的合规性和真实性,并没有出现统一要求他们“回去”的动作。 反倒是日本本土的舆论场,给这些身在海外的创作者施加了不小的心理压力,甚至有不少负面评价希望他们“回流”,这种来自家乡的道德绑架,加上对在华商业合作可能受阻的担忧,让他们此刻的处境变得颇为微妙。 这一波风浪里,最值得我们观察的,不是那些抽象的口号,而是这些真正把工作、生活和供应链安放在这里的人,把那些容易产生歧义的“雷点”排掉,把不确定的风险控制在业务能承受的范围内,把每一个交付节点守住,对于身处漩涡中心的日本企业和创作者来说,这就是目前最顶级的生存智慧。