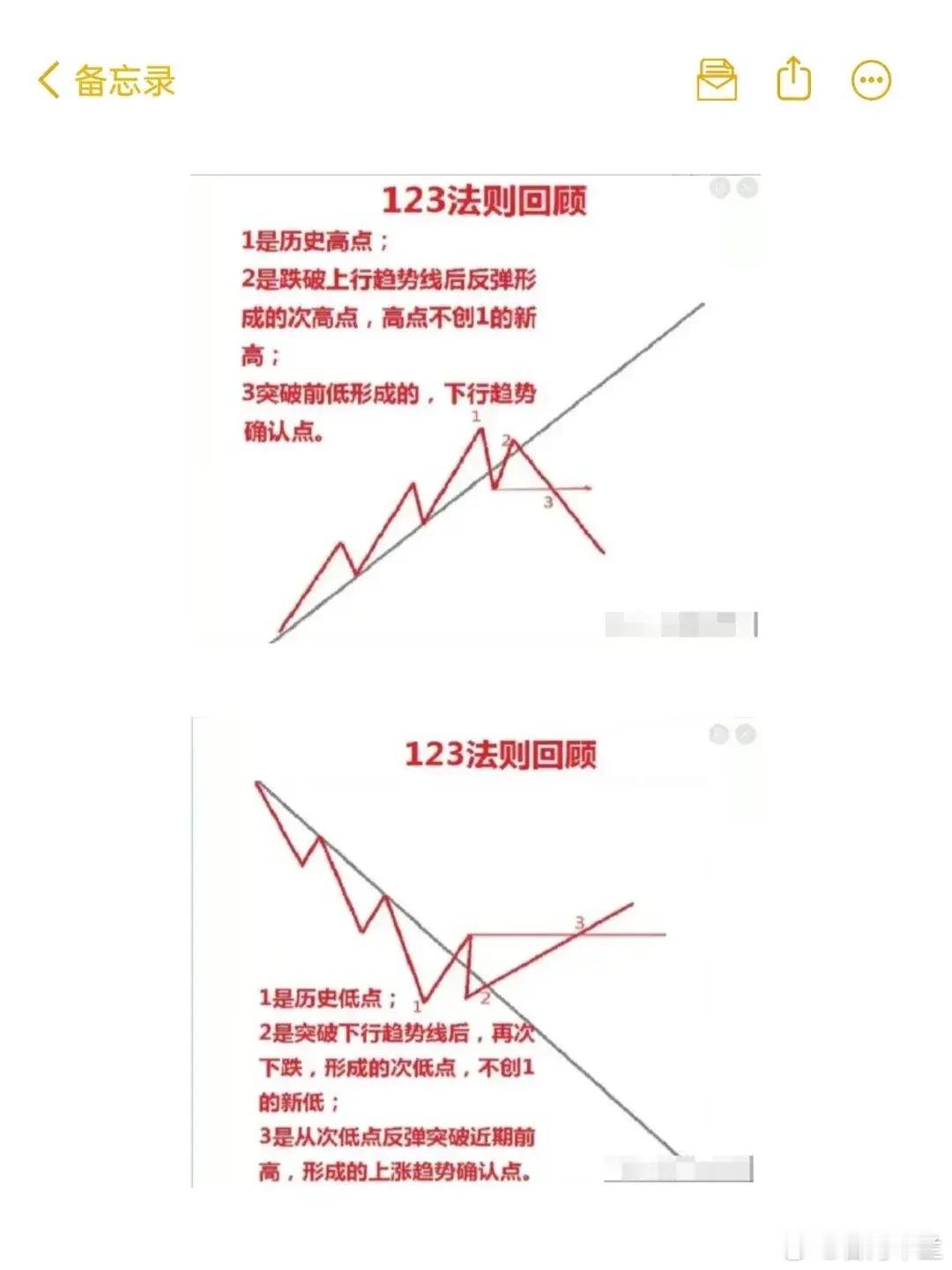

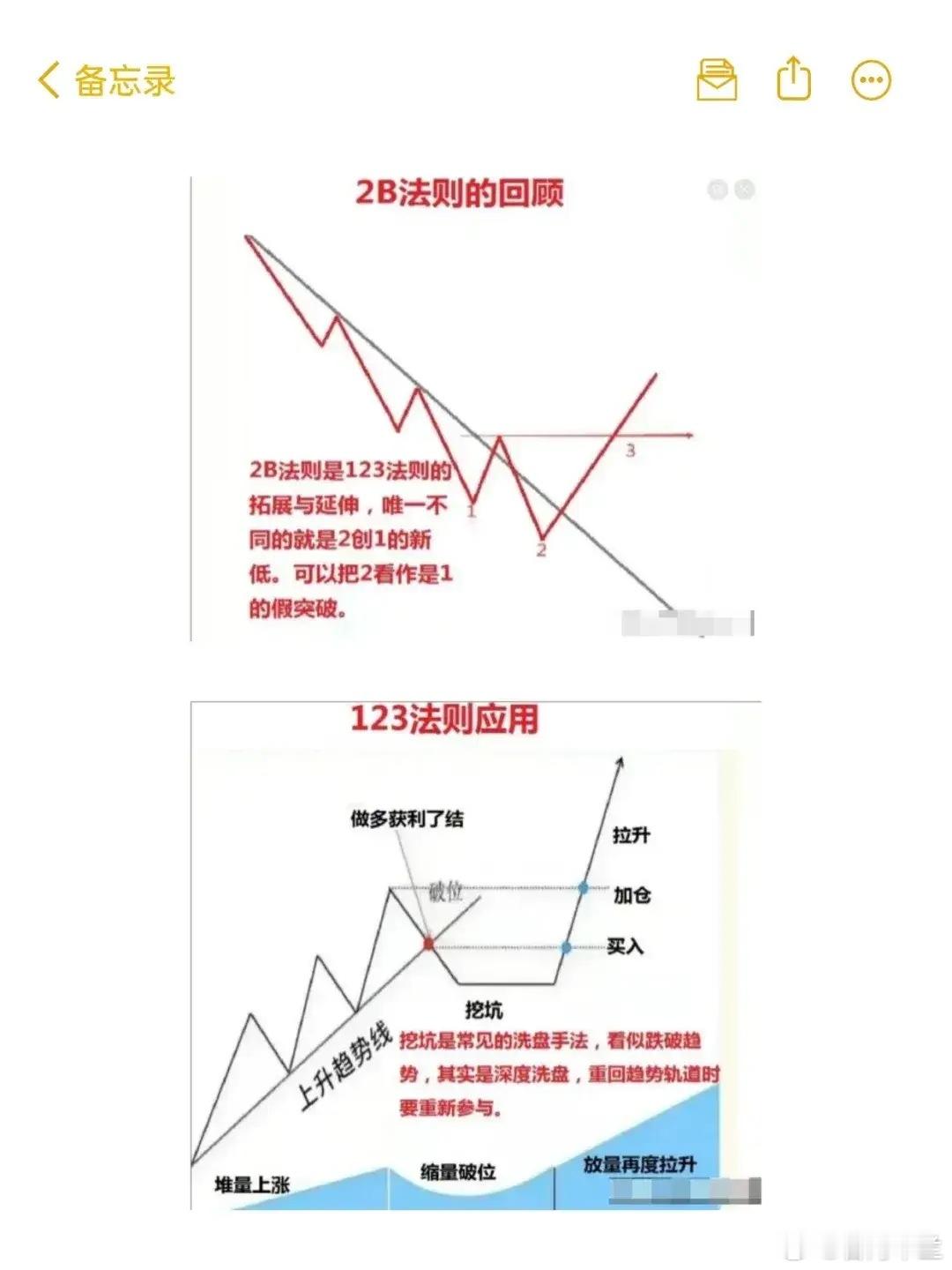

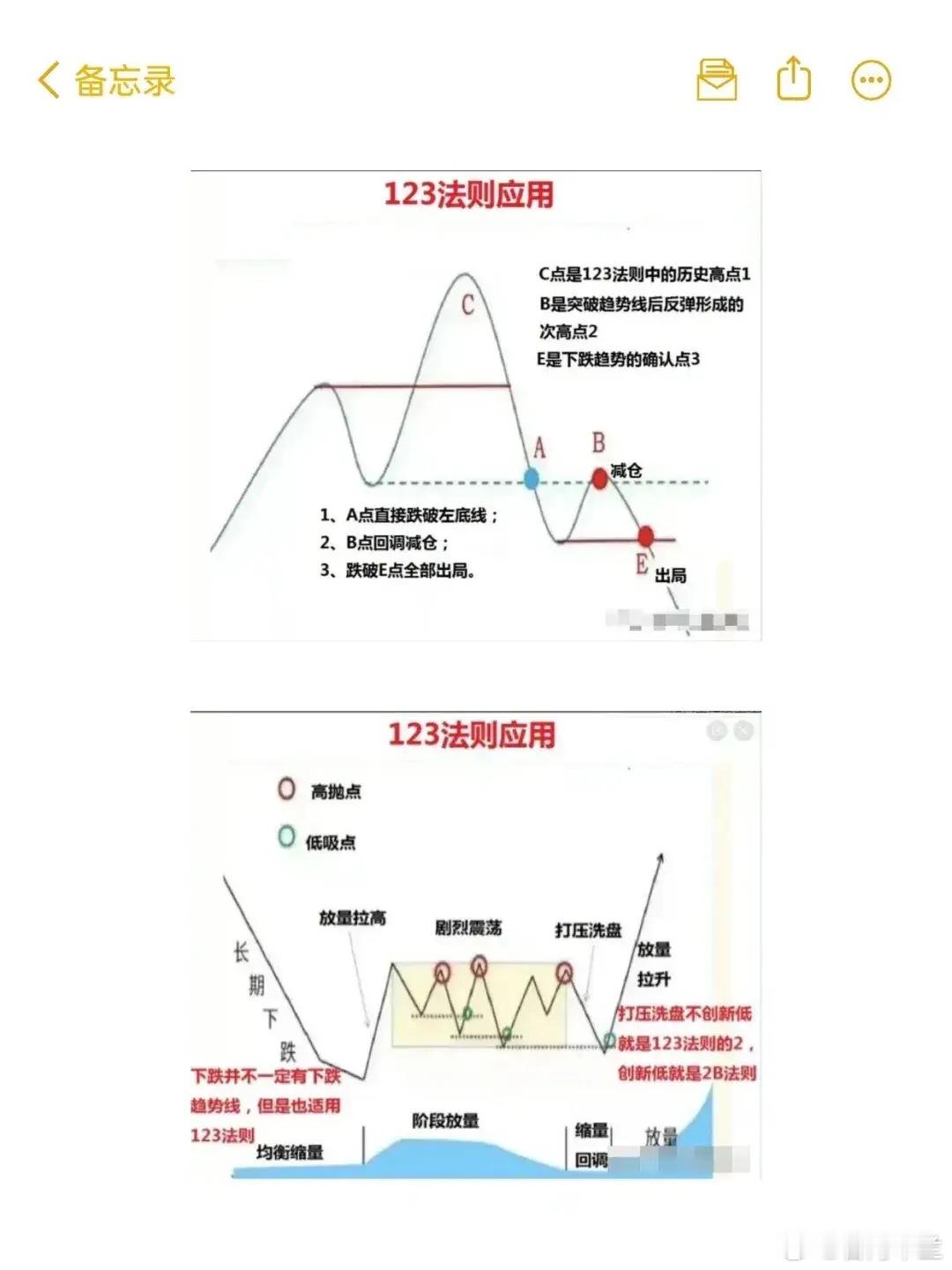

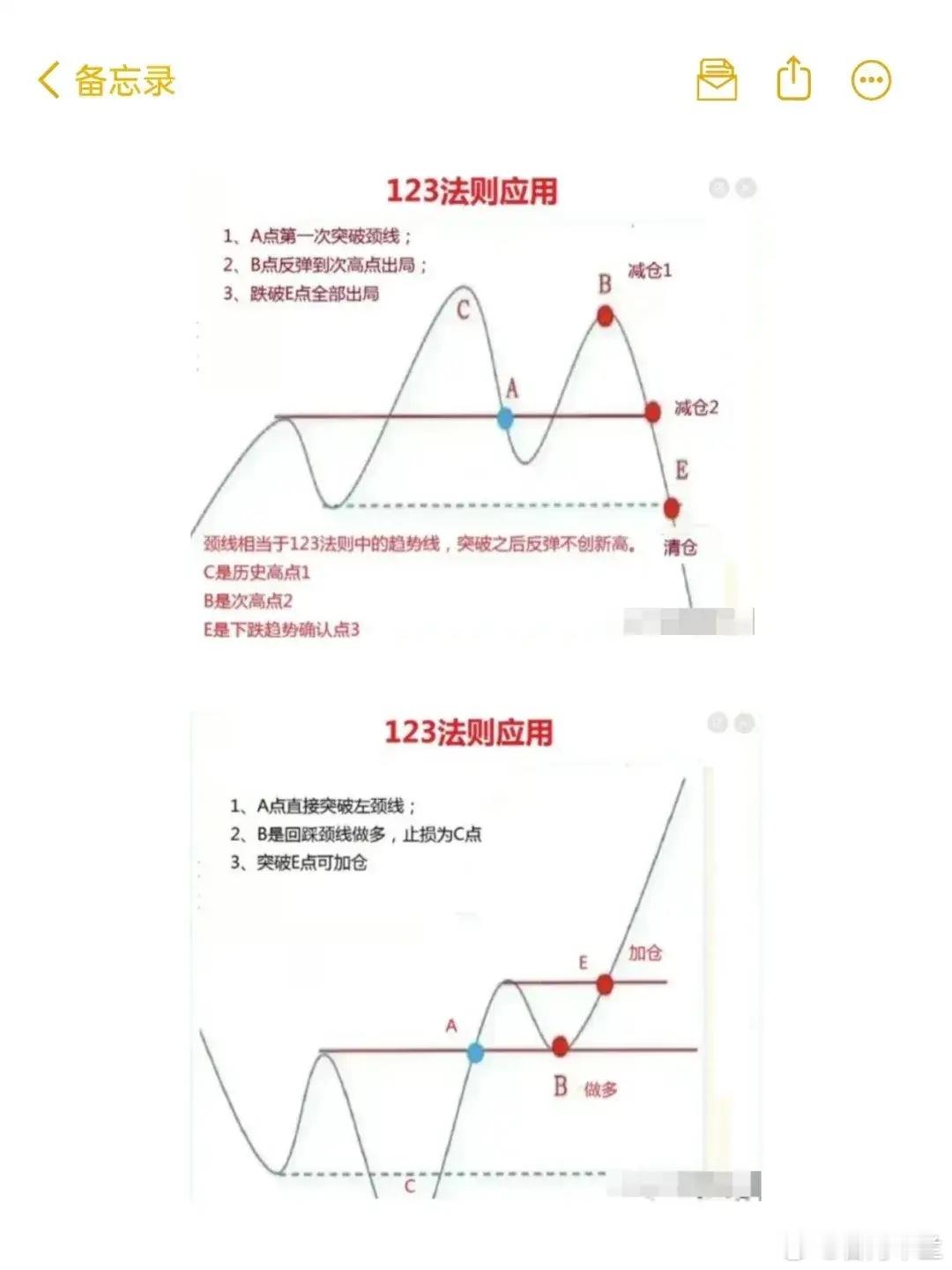

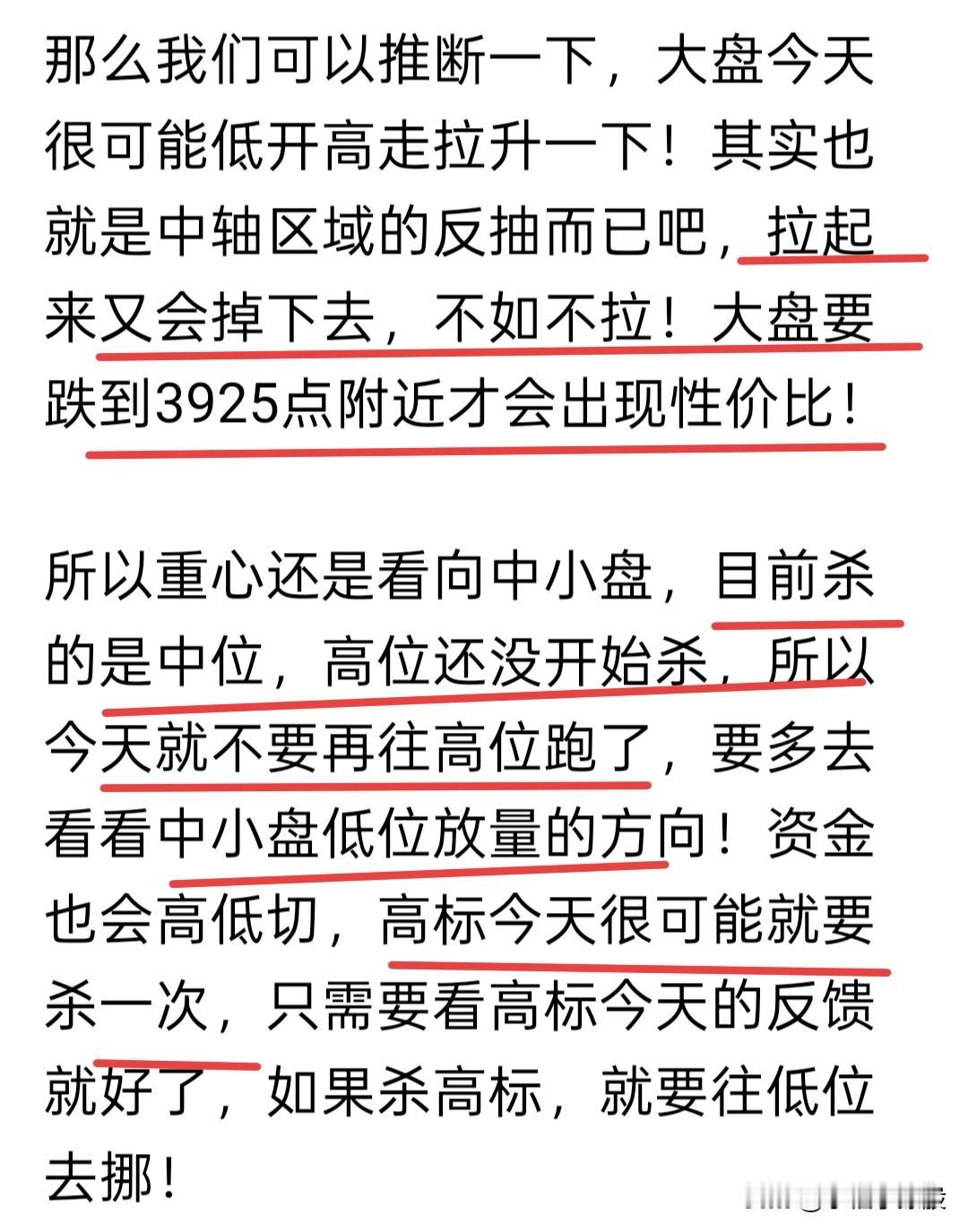

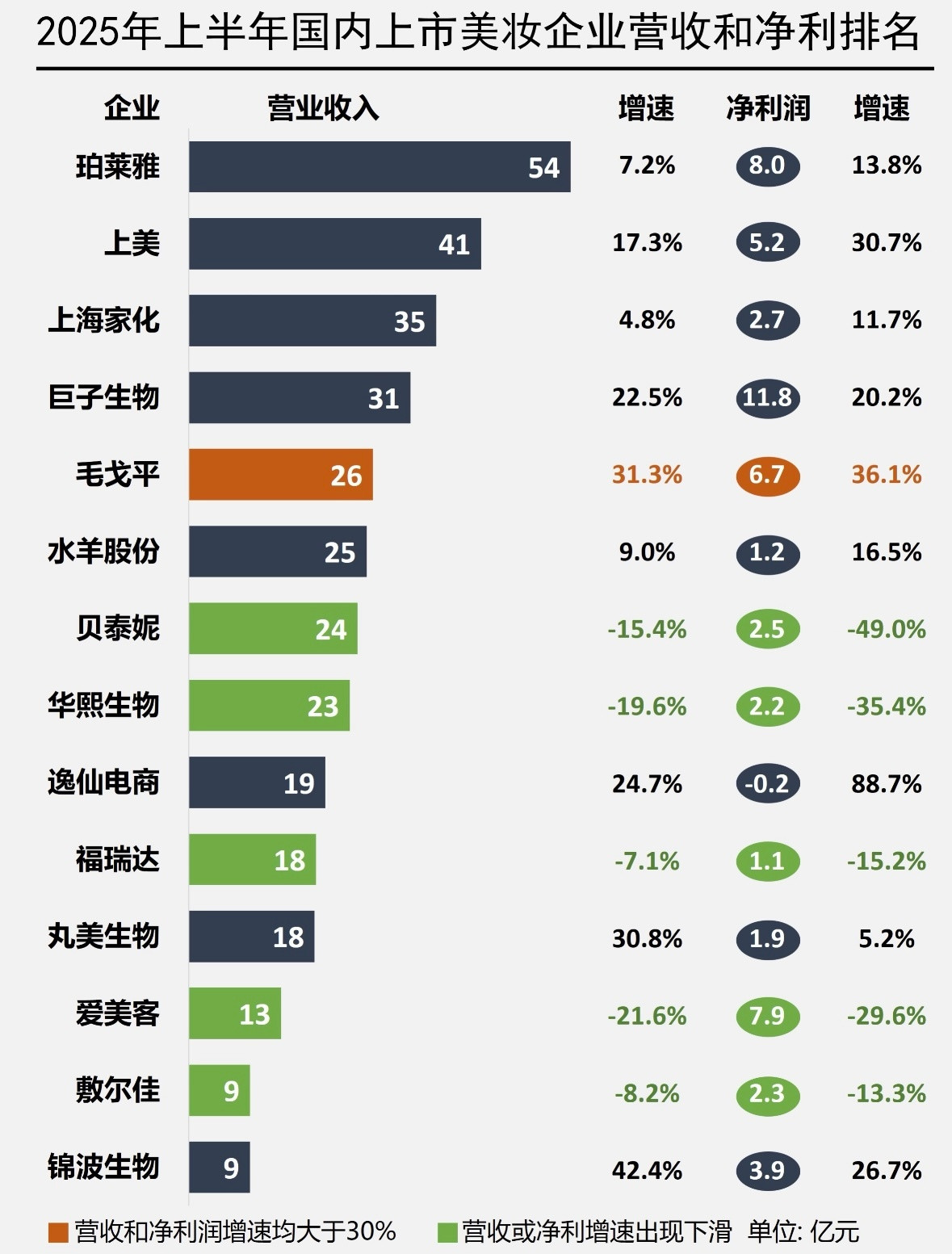

股市真正赚钱的人:都在做“安静的少数派”股市里从不缺热闹——有人盯着K线熬夜盯盘,有人追着热点频繁换股,有人跟着舆论盲目抄底,最后却大多在震荡中亏了本金、耗了心力。反观那些长期盈利的人,往往是“安静的投资者”:不跟风、不急躁、守纪律,在喧嚣市场里守住本心,反而走得更稳、走得更远。真正的少数派,懂“估值与业绩的匹配艺术”。他们从不会只看股价涨跌,而是盯着市盈率与盈利增速的匹配度——若某白酒龙头市盈率30倍,而近三年净利润增速稳定在25%,这种“估值略高于增速”的标的值得布局;但如果某新能源小票市盈率飙至80倍,盈利增速却不足10%,哪怕题材再热也果断回避。2023年不少投资者追高市盈率超百倍的AI小票,最后因估值回归亏损惨重,而坚守低估值高股息的银行股投资者,反而收获了稳定收益。安静的投资者,先修心态根基。他们懂“忍”是炒股第一要义,不会为了蝇头小利频繁操作,也不会因短期波动乱了阵脚;他们戒贪,深知“股价围绕价值”的核心逻辑,盈利到目标就落袋为安,从不会抱着“再涨一点”的侥幸硬扛;他们守纪律,给自己定好操作红线——均线空头排列时绝不做多,高位放量滞涨时果断离场,哪怕市场情绪再狂热,也不突破自己的交易规则。他们擅长“周期认知下的赛道选择”。明白不同行业有不同的周期属性:消费行业是弱周期,哪怕经济波动也能保持稳定需求,适合长期持有;科技行业是强周期,技术迭代快、波动大,需在周期底部布局、顶部离场。就像2022年底消费板块处于周期低谷时,少数投资者逆势加仓白酒、家电龙头,2023年收获了30%以上的收益;而在2024年科技周期高点追入半导体的人,大多被套在高位。安静的投资者,善用实操法则。他们只做顺势而为的交易,均线多头排列时才考虑进场,空头排列时要么做空要么空仓,从不去碰“抄底摸顶”的高风险博弈;他们把量价关系当作核心参考,其他指标仅作辅助,同时将精力集中在3-5只潜力股上,不搞“撒网式”持股;对于短期暴涨的股票,他们坚决远离,明白主力获利离场后,留下的只会是接盘侠的陷阱。真正的少数派,懂得“风险对冲的隐形保护”。他们从不会把鸡蛋放在一个篮子里,除了个股持仓,还会配置一定比例的宽基ETF或债券基金,以此对冲市场系统性风险。2024年A股出现阶段性调整时,某投资者持有50%的消费股+30%的沪深300ETF+20%的国债基金,最终账户跌幅仅3%,远低于市场平均跌幅的12%,这种“进攻+防守”的组合,让他们在下跌行情中也能从容应对。他们懂“等待”的价值,环境不明时观望,行情不懂时放弃,宁可错过机会,也不做错交易。就像用123法则判断趋势:上升趋势中,等突破次高点确认信号再加仓;下跌趋势里,跌破前低就果断止损,从不会在趋势未明时盲目入场。遇到主力“挖坑洗盘”的假突破,也能凭借纪律性不为所动,等重回趋势轨道再重新参与。安静的投资者,离不开“孤独的思考”。他们从不会人云亦云,哪怕全网都在唱多某只股,也会先查财务报表、看行业逻辑,再决定是否介入;他们习惯远离市场噪音,不被网红大V的争论左右,也不被短期涨跌影响判断,而是专注于自己看得懂的行情。就像那些用MACD指标判断买卖点的人,黄白线在零轴下方形成金叉并突破零轴才介入,零轴上方死叉就减仓,始终跟着规则走,而非跟着情绪跑。他们精通“仓位管理的金字塔法则”。买入时从不一次性满仓,而是分三次建仓:股价处于安全边际时建仓30%,突破关键阻力位后加仓40%,回踩确认支撑后再加仓30%;卖出时则相反,先减仓50%锁定收益,剩余仓位根据趋势变化逐步离场。某投资者在布局某医药龙头时,正是用这种方法,既避免了满仓踏空的遗憾,又规避了单一时点买入的风险,最终盈利达45%。他们更明白,交易的核心是“减法”而非“加法”。不追求每笔交易都赚钱,而是接受小亏损作为盈利的成本,只要整体盈利大于亏损,长期下来就是赢家;他们不会强求短期翻倍的收益,反而对20%的目标收益心满意足,可往往这种“不强求”,反而能收获意外惊喜;他们学会空仓,下跌趋势和横盘行情里主动“躺平”,把精力留给上升通道的股票,既节省了时间成本,又避开了不必要的风险。其实炒股到最后,拼的不是技术多复杂,而是心态够不够稳、纪律够不够严、思考够不够深。你身边有“安静的投资者”吗?你认为炒股最难做到的是“忍”还是“戒贪”?欢迎在评论区分享你的看法。