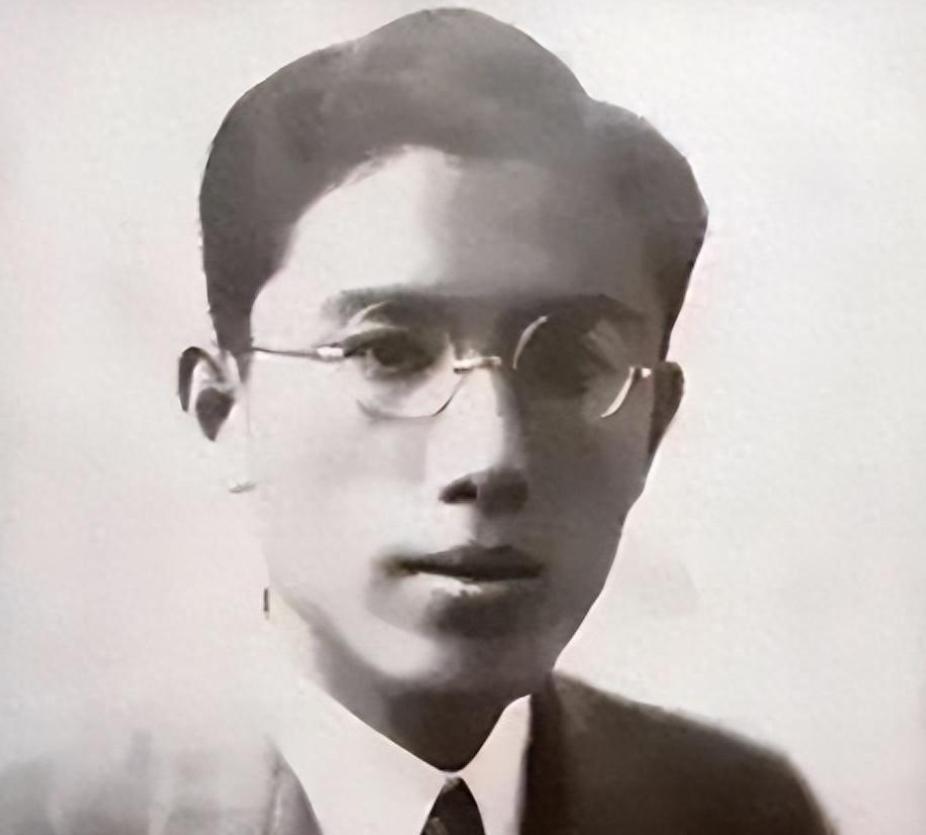

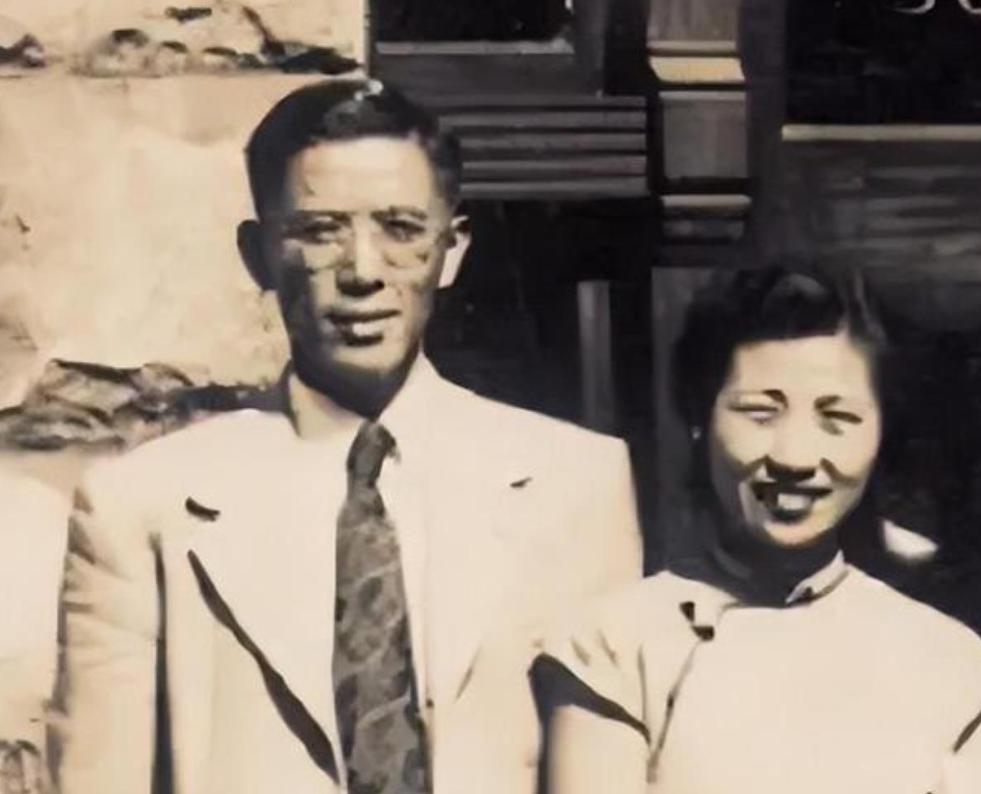

1993年初冬的清晨,北京城还未彻底苏醒。 周培源披着风衣,一如往常地绕着校园慢跑了一圈。寒风吹得脸颊发红,但他心里暖得很。 回到家,他照例推开卧室门,走到病床前,低头笑着喊了一句:“蒂澂,我爱你。” 这句话,他说了61年。 只是这一次,说完后,他忽然觉得胸口发闷,低声嘟囔了一句“我有点累”,便轻轻地躺下了。谁也没料到,这一躺,竟成了诀别。 周培源年轻时,是清华园最“难搞定”的理工男。 27岁成了教授,留学归来时,已经是加州理工博士,还曾参与过爱因斯坦的课堂。但在感情上,他却像初中生一样迟钝,对婚姻毫无兴趣。 朋友看不下去了,把他拉到家里相亲,方式也很直接——看照片。 他漫不经心地翻着,忽然手指一顿,盯着其中一个女孩的照片许久。 “这个女孩是谁?” “王蒂澂,北平女子大学的才女,人长得漂亮,家教又好。” 周培源点了点头:“我想见见她。” 就这样,一场“提前下定决心”的相亲,在一个不算浪漫的午后开始了。 他没说几句话,只是不停给王蒂澂夹菜。那天她吃得很少,因为他全给她夹的是韭菜——她最讨厌的东西。 但她没生气,只是低头一笑:“这个人太笨了。” 可也正是这股“傻劲”,打动了她。 周培源追起人来,没有一点高知教授的派头。 他骑着自行车,每周都要去女子大学找王蒂澂,一来一回四十公里,风雨无阻。 每次还带点小礼物,小到点心、发卡,大到书籍、笔记本。他连王蒂澂室友的份都准备,搞得女宿舍都认识这位“清华追爱哥”。 王蒂澂没当场答应,但她的心早就被那股执拗的认真征服了。 1932年,他们在北平低调结婚。结婚那天,他对她说:“你是我这辈子唯一的选择,婚姻是定律,不是实验。” 这一“定律”,他守了大半生,从未违背。 新婚不久,抗战爆发,清华南迁。他们一家被迫辗转南下,从长沙到昆明,再从昆明到更偏远的龙门村。 在那段物资匮乏、生活艰苦的岁月里,周培源每天凌晨四点起床,走几公里泥泞山路去给学生上课。后来他咬咬牙,花钱买了匹瘦马,“马也得有名字”,他给它取名“华龙”。 他笑着说:“它是我教学的助手,也是孩子的专车。” 家里更难——王蒂澂体弱多病,孩子尚小,白天他是教授,晚上是父亲、厨师、保姆。 妻子坐月子虚弱得说不出话,他就一边做饭,一边背公式哄孩子。 他常常一只手抱着婴儿,一只手在灯下写讲义。夜深人静时,他会轻声在妻子耳边说:“辛苦了,等战争结束,我一定带你过几天安生日子。” 王蒂澂没说话,只是悄悄把那句话记了一辈子。 1989年,王蒂澂因病瘫痪,卧床不起。那年,周培源已经87岁了,仍是清华大学名誉校长,日程排得满满。 但他坚持每天第一件事,是走进妻子的房间,说上一段话: “蒂澂,你今天还疼吗?别怕,你是最坚强的。我爱你,一辈子只爱你一个人。” 女儿们最早听了还笑,后来听得想哭——他们的父亲,把爱情过成了信仰。 王蒂澂病重那些年,周培源拒绝请护工,亲自喂饭、翻身、擦洗。他说:“她年轻时照顾我,现在轮到我。” 即便开会出差,也要提前录好“我爱你”的留言,让女儿放给王蒂澂听。 有人问他:教授,您都八九十岁了,还天天说“我爱你”不腻吗? 他说:“我一生在研究物理,变化很多,唯有这句,我永远不想改变。” 1993年那个冬日清晨,他最后一次说完“我爱你”,就安静地倒下了。 王蒂澂几乎崩溃,她一直以为自己会先走,从没想过那个站在自己身前大半辈子的男人,会先放开手。 她在病床上喊了一整天:“老周,你骗我……你不是说好等我的吗?” 16年后,2009年,她在生日那天轻声说:“你们爸爸来接我了。”说完,她缓缓闭上眼睛。 她走的时候,嘴角微翘,仿佛终于追上了那个每天说“我爱你”的人。