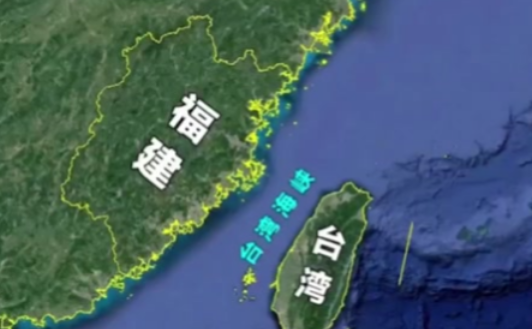

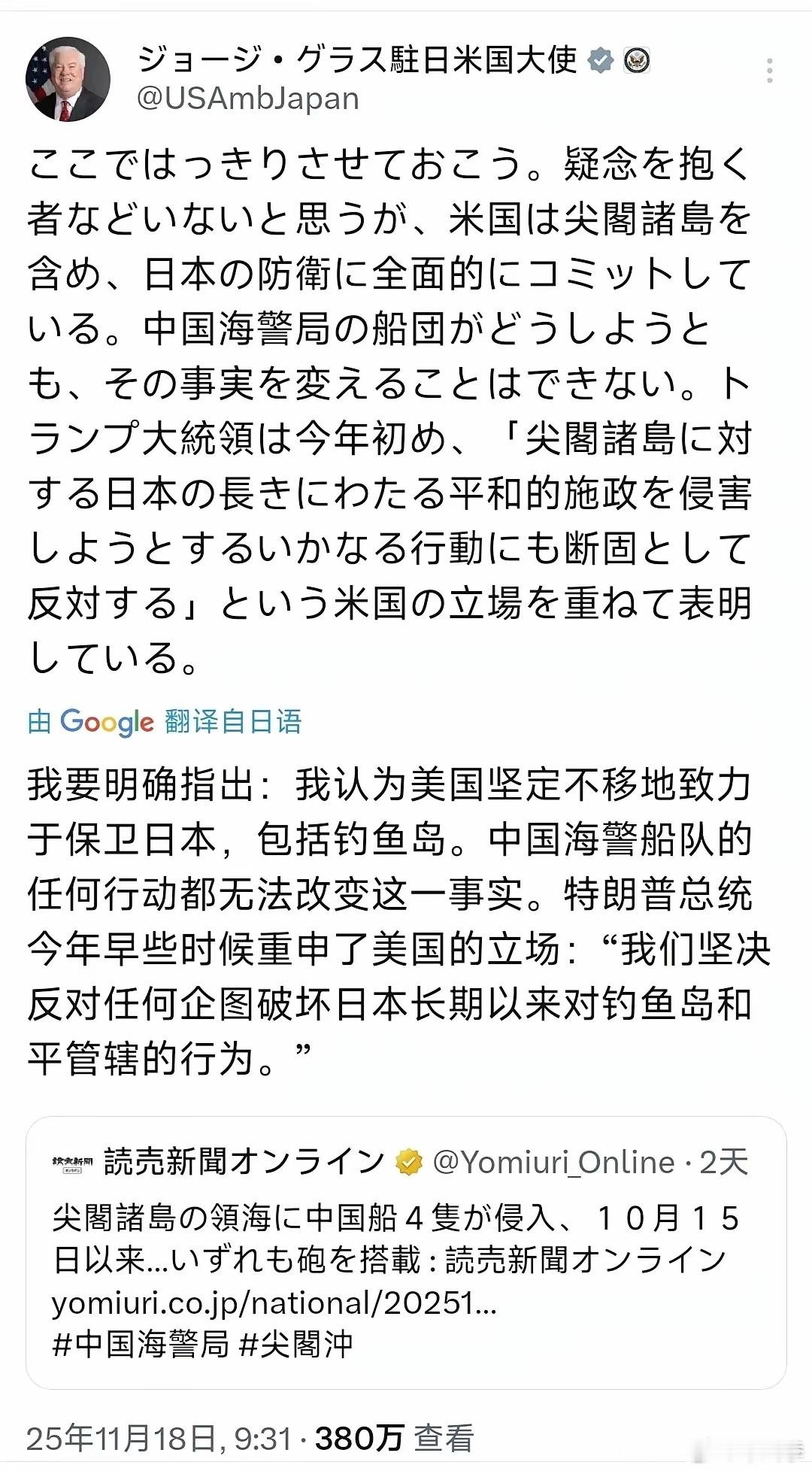

就在刚刚。 日本多家媒体突然发布了“中方愤怒正在升级”的报道。 先把现场摆出来。2021年生效的中国海警法把海上执法的动作和流程写得很细,东海方向的常态化巡航也一直在做;日本海上保安庁在钓鱼岛周边的喊话、取证、公开录像也没停过。媒体用“愤怒”当主轴更像情绪化包装,真正起作用的是船在跑流程、人按规定做事。把焦点放到现场,才看得清。 细节更直观。中国海警3901这类万吨级大型船进场不稀奇,编号、轨迹都有公开记录;日本那边PLH系列大船也常在屏幕上出现。这是两边把周边海域当成长期任务去维系的节奏,不是临时起意。所以要看的是谁把节奏稳住,而不是谁话更硬。 时间线也能说明问题。2013年中国宣布东海防空识别区,民航通报和军机识别一直在跑;日本早已有自己的识别区,两边飞行都在既定框里。这是一套建立多年、持续运行的机制,不以新闻标题为转移。舆论场上有起伏,空域里还是按程序走。 装备层面的变化更扎实。中国海军近年多型驱逐舰成批交付,052D、055在2020年前后开始成军,远海训练的照片和视频频繁出现;日本海上自卫队的“摩耶级”在2020、2021年先后服役,“最上级”从2022年开始陆续交付。双方都在往上加码,这是掰手腕的硬底子,不是情绪带来的突变。 延伸范围也在拉长。公开资料显示,日本方面计划引进“战斧”导弹,预计2025年后陆续到货;同时升级12式的射程,目标是更远的覆盖。中国这边的远程打击体系在多方向布置,叠加海空平台,覆盖层次在完善。一个在向外伸手,一个在把周边站稳,方向不同,但都是实打实的动作。 训练频次是另一个坐标。东海、黄海、外海方向的编队拉练已经是常态,科目公开透明;日本与盟友的海空演练也在加次数。这类安排都是为“遇到情况能顶住”服务,吵不出结果,练出来的才算数。 风险管控也有进展。2023年中日之间建立了军事热线,目的是紧急时能直接说清楚,别让小摩擦滚成大事故;媒体的情绪化标题往往忽略这一层,热闹归热闹,但降低风险才是关键。 执法与取证的手法在细化。中方在周边海域坚持通报、影像取证、现场警告的流程;日方也把航行轨迹和视频公开化。两边都在用镜头和话筒,但决定走向的还是船和机的移动、通报的频率、现场人员的处置。 把“愤怒升级”的标签拎出来看,更多是话术。真正的变量在四个点:装备在上量、训练在加密、触角在延伸、沟通在补齐。这四点每一项都有公开信息支撑,不是氛围感。 从现实角度讲,东海这盘下棋,靠的是节奏和尺度。中方靠常态化巡航守住场,中远端力量稳步推进,空域秩序不乱,这就是可持续的打法。 日本媒体热推情绪说法,能带动眼球,但并不能改变海面上每天都在发生的那些具体动作。谁把手里的活做得细、做得稳,谁就更不容易被带节奏。 结尾就一句话:把注意力放回到船、机、线、频次、通报这些硬指标上,中方只要稳住节奏,东海这场掰手腕就不怕起波澜。

果然如此。多家日本媒体公开报道,日本突然对台海问题发出更强硬的表态。 日本最

【6评论】【7点赞】