日本挑衅之际,中国国防动员系统有动作,多地民兵开始备战训练。 据央视新闻11月16日报道,连日来,中国国防动员系统开始行动,组织多地民兵开始进行备战应急军事训练。 当前民兵训练与传统认知中“扛着步枪练队列”的模式已存在本质区别。此次公开的训练画面中,多个细节颇具深意:浙江民兵操作无人机勘察“受损”桥梁,山东民兵使用模块化器材40分钟搭建临时浮桥,广东民兵配合正规军开展电子干扰演练。 这些场景印证核心事实——现代民兵已成为国防体系的“弹性骨干力量”。 此时密集开展训练具有明确背景,日本近期的军事动作可提供注解。2025年新版《防卫白皮书》直接将中国界定为“最大战略挑战”,陆上自卫队正组建导弹部队,计划2026年部署射程1000至1500公里的岸舰导弹,2027年将列装高超声速滑翔弹。 海上自卫队两艘出云级航母正加紧改装,搭载F-35B后作战半径可达上千公里。这种“渐进式扩军”较直接表态更具风险性。 更需警惕的是日本政客的表态,首相高市早苗近期公然发表涉台挑衅言论,这并非偶然口误,而是日本军事战略转向的明确信号。 军事专家陈虎指出,日本擅长以模糊表述掩盖实质变革,从“专守防卫”到“攻防兼备”的转型中,逐步突破战后体制束缚。中国国防动员系统启动相关行动,正是对这种“渐进式施压”的针对性回应。 部分观点可能质疑“民兵实战价值有限”,这一认知在现代战争背景下已不成立。2020年纳卡冲突中,阿塞拜疆民间无人机爱好者组成的“志愿队”,多次精准打击亚美尼亚装甲目标,直接影响战场态势。 2008年汶川地震期间,四川民兵应急分队7分钟完成集结,率先打通通往震中的道路,较部分正规军分队提前2小时抵达。 从历史维度看,中国国防动员体系始终是遏制战争的关键力量,抗战时期,河北民兵创造的“地道战”有效牵制日军,冀中根据地10万民兵牵制近30万日军主力。 解放战争时期,淮海战役的胜利离不开543万民工的后勤支援,平均每名战士获得3名民工保障。当前国防动员系统建设,是“全民国防”理念的现代化升级。 此次训练存在一处易被忽略的细节:多地加入“跨区域支援”科目。例如江苏民兵远程机动至安徽配合防空演练,福建民兵与江西民兵开展物资转运协同。 这一安排背后是国防动员系统的数字化升级——2024年国防部披露的“智慧动员平台”已正式上线,可实时匹配各地民兵专业特长与战场需求,动员效率较10年前提升3倍。 国际社会的反应颇具参考价值,美国国防部长海格塞斯近期亚太之行中,强调“美日同盟应对中国威胁”,但未提及具体支持措施。 这一表态颇具深意:特朗普政府推进“印太战略”的同时,要求盟国强化“自保”能力,日本试图借美国势力扩军,而美国不愿被深度绑定。这种矛盾使日本的挑衅行为更具冒险性。 对比他国动员能力,中国国防动员体系的优势更为突出,日本自卫队虽装备先进,但后备力量薄弱,2025年数据显示其预备役人员仅4.8万人,年训练时间不足15天。 中国民兵登记在册的专业技术人员超百万,涵盖无人机操作、网络攻防等数十个现代兵种,仅航天领域民兵骨干就达2万余人。 常见认知误区:“高科技战争背景下民兵无用”的观点,混淆了“正规战”与“非对称作战”的界限。 2024年红海危机中,也门胡塞武装以简易无人机和导弹对多国舰队实施打击,凸显非对称作战的实战价值。现代战场已无绝对“前后方”之分,城市防空、网络防护、后勤保障等领域,民兵的战术灵活性可形成独特优势。 从战略层面分析,此次国防动员系统行动也是对“代理人战争”风险的预警。据外媒报道,日本正通过“军事技术合作”向东南亚国家输出装备,试图构建“对华包围圈”。 中国展示国防动员能力,向各方传递明确信号:中国国防纵深不仅包括航母、导弹等尖端装备,更包括亿万民众构成的“全民防线”,任何挑衅行为均需评估潜在代价。 回顾历史,1931年九一八事变期间,中国国防动员体系落后,导致东北在4个月内沦陷;1950年抗美援朝战争中,中国凭借高效动员系统短期内集结百万大军入朝作战。 当前的实战化训练,既是对历史经验的传承,更是体系能力的升级——既坚守“不主动挑起冲突”的底线,更夯实“有效应对风险”的基础。 需明确的是,民兵实战化训练并非武力展示,而是风险防范的必要准备。日本军事扩张已突破多项战后禁忌,美国战略摇摆加剧地区局势复杂性。 中国通过实战化训练传递立场,以高效动员系统夯实安全基础,这是维护区域和平的理性选择。归根结底,能战方能止战,有备方能无患。

George

中国政府必须使用核武器彻底摧毁日本,使用核武器攻击日本富士山,东京,九州,广岛,北海道,长崎。对近期赴日本的中国人必须彻底隔离审查,严查是否泄露中国情报,是否通敌卖国,是否出卖国家息资源?必须关闭国内所有日本学校,逮捕审查日本人。中国军队驻军琉球群岛,开发钓鱼岛。

Ai智能录音

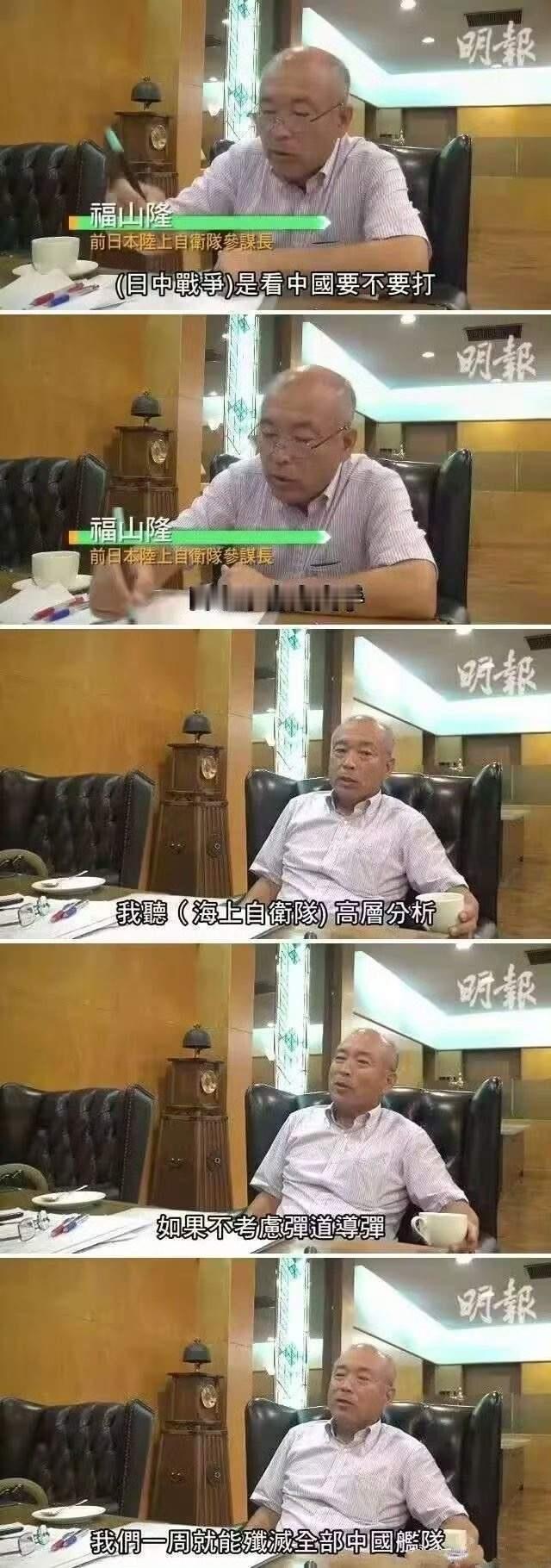

三战快了

用户15xxx90

战争的根本是人民十军队,人民是历史的英雄!

喜之狼

武器生产,民众军训,思想教育,社会动员,社会运作,都该进入准战备状态了

用户10xxx14

没有清算小日本造成今天局面,这次又有机会,干小日本,拉上美国一起打,不让美国置身事外

用户12xxx38

我是从去年在欧洲跟随美国打压中国的经济时就建议国家增加各类战略物资准备,同时转化剩余生产力转向军事工业,做好随时武装全国人民和出售武器装备给友好国家的准备。

用户10xxx75

是时候痛击小日本了,核弹是必须赠送的,核沉日本。从此不留隐患,还地球一个安静。

用户16xxx29

中国不会先对日本动核!绝对不会!它不配!

天空-梦中人

他们不认可台湾,南海一些岛屿是我们的,我们也不认可他们的国界线,那就重新划地盘,按拳头说话。

用户16xxx06

打狗要趁早