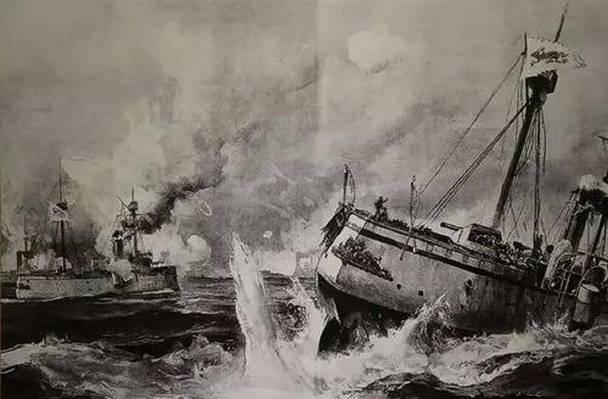

日本打过中国,打过俄国,打过美国。[得意] 日本在近代的几次关键转折点,与突袭行动紧密相连,1894年丰岛海战,日本舰队在未宣战的情况下袭击清朝军舰,这场冲突直接导向《马关条约》。 清廷为此支付了相当于当时日本四年财政收入的赔款,并割让台湾,这笔巨额资金加速了日本的工业化进程,而清朝的国力则遭受重创。 十年后的旅顺港袭击中,日本以鱼雷艇夜袭拉开了日俄战争的序幕,这场战争使日本获得了旅顺、大连等战略要地的控制权,但也付出了超过10万人伤亡的代价,日本在这场战争中耗费了约17亿日元,几乎耗尽了国库储备。 1931年的九一八事变同样始于铁路爆炸事件,日本关东军迅速控制了东北全境,这一地区拥有当时中国近八成的重工业基础,包括亚洲最大的鞍山钢铁厂,资源掠夺为日本后续的军事扩张提供了物质基础,同时也迫使大量东北民众流离失所。 1941年珍珠港事件是这种战术思维的延续,日本出动六艘航母、三百余架战机,在九十分钟内投掷了超过四百吨弹药。 这场突袭虽然暂时取得了战术成功,却促使美国全面参战,在接下来的太平洋战争中,日本逐渐丧失了制海权和制空权,最终在1945年接受《波茨坦公告》。 这些军事行动展现出某种固定的行为模式,通过先发制人的打击获取初期优势,但往往难以将战术胜利转化为战略成果。 这种模式在当代似乎仍有所体现,日本2023年防卫预算已达到6.8万亿日元,较五年前增长近三成,其中特别引人注目的是远程导弹系统的研发投入增加了两倍。 这些动向值得放在更广阔的背景中观察,日本近年陆续解禁集体自卫权、提升防卫预算占比、引进先进进攻性武器系统,这些举措与其战后长期奉行的专守防卫政策形成了对比。 安全环境的维护需要综合考量多方面因素,单方面的军事扩张往往难以带来持久稳定,这一点在近代国际关系中已多次得到验证,真正的安全保障应当建立在相互尊重、合作共赢的基础上。 当今的东亚地区格局与百年前已大不相同,各国经济相互依存度显著提升,区域合作机制不断完善,任何单方面的军事动向都会产生连锁反应,需要相关各方保持充分沟通与透明。 看了上面这篇关于日本近代战略选择的文章,不少头条网友也分享了自己的看法,说得都挺在理。 “历史课代表来了,文章里说的这几个偷袭事件,确实是板上钉钉的史实,教科书和档案馆里都查得到,最让人憋屈的还是甲午战争,赔了那么多钱,直接给日本送了波‘发展大礼包’。” “说日本打仗不按常理出牌,我同意一半,它那是资源少、底子薄,只能赌国运搞突袭,赢了会所嫩模,输了下海干活,从丰岛到珍珠港,赌徒心态一以贯之。” “九一八这事永远不能忘!自己炸了铁路还赖我们,占了东三省,这笔账世世代代都得记着,现在好多年轻人都不清楚伪满洲国是怎么回事,这段历史真得多讲。” “日俄战争最讽刺的是,两个国家在中国土地上打生打死,最后受伤的还是我们,旅顺港那些堡垒,现在去参观心情都特别复杂。” “说实话,光骂它偷袭没太大意义,得想想我们自己当时为什么总挨打,海军打不过,铁路守不住,关键还是落后,一落后就挨打,这是铁律。” “珍珠港是典型的战术胜利,战略败笔,山本五十六自己都知道捅了马蜂窝,果然把美国拉下水,直接加速了自己玩完。” “看问题得客观,日本战后能迅速重建,除了美国帮忙,它自身的纪律性、教育基础也是原因,我们可以恨它,但不能不研究它为什么能很快爬起来。” “文章最后说到点子上了,关键是自己手里得有硬家伙,你看现在我们的海军下饺子,火箭军亮剑,他再想搞偷袭就得掂量掂量了。” “军费增长这个点抓得准,他们不光买F-35,还在搞什么‘反击能力’,就是变相的攻击性导弹,说是防御,谁信?” “历史不是用来记仇的,是用来长记性的。最大的记性就是:和平不是求来的,是打出来的实力换来的。” “我觉得除了军事,经济和技术竞争才是现在的战场,不能在光刻机、高端材料这些关键地方再被卡脖子。” “作为一个东北人,听爷爷奶奶讲过当年的苦,希望国家越来越强,那样的日子永远别再回来了。” 你觉得在今天这种复杂的国际环境下,除了继续增强我们的军事实力,还有哪些“看不见的硬实力”是同样重要、甚至更重要的呢?欢迎在评论区分享你的高见! 信源:百度百科、《甲午战争史》、人民网