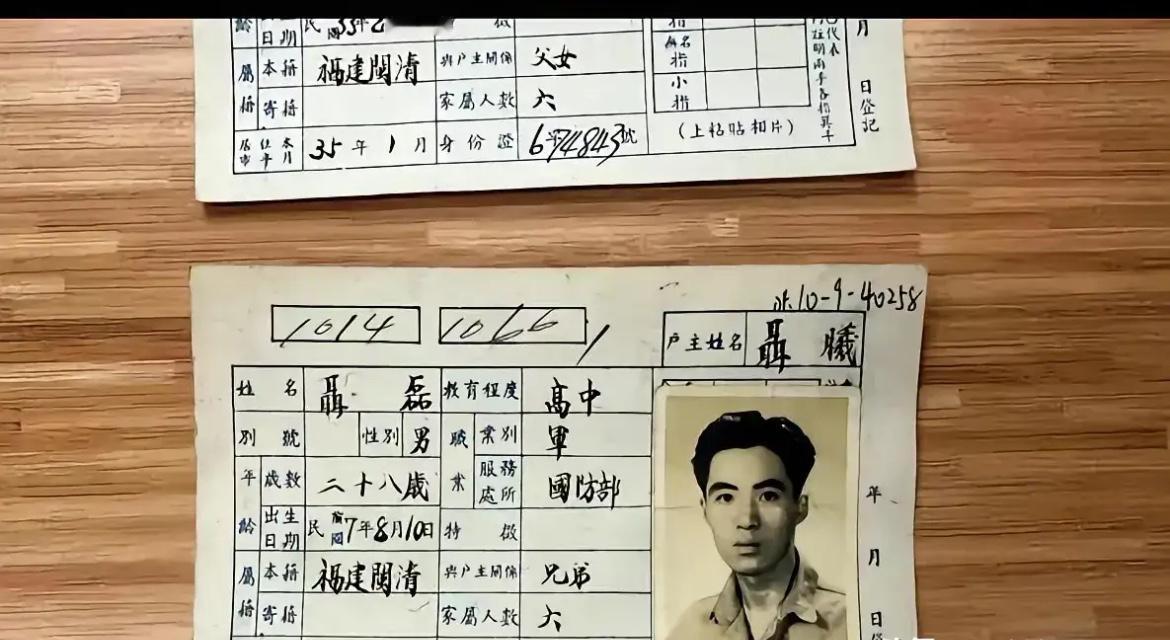

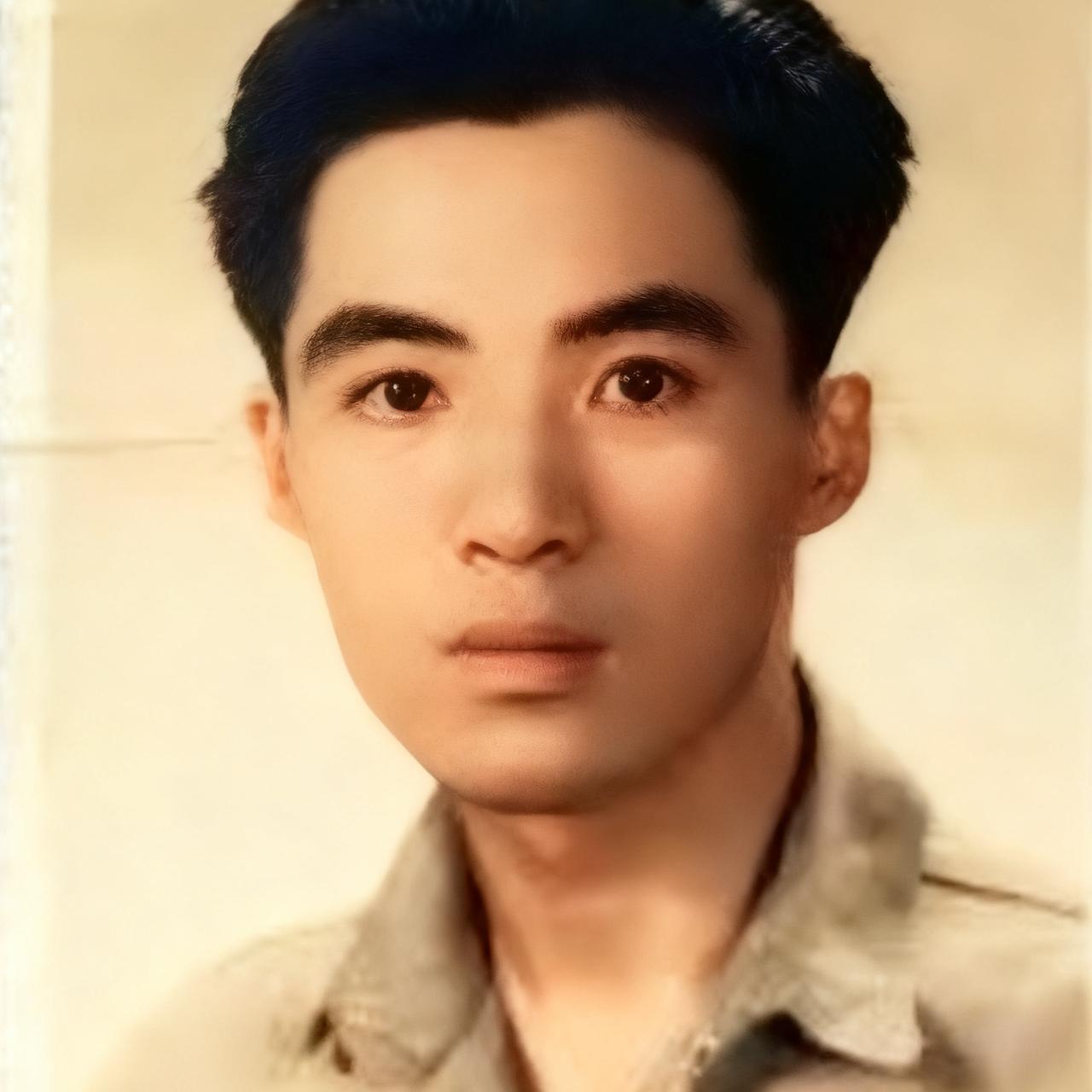

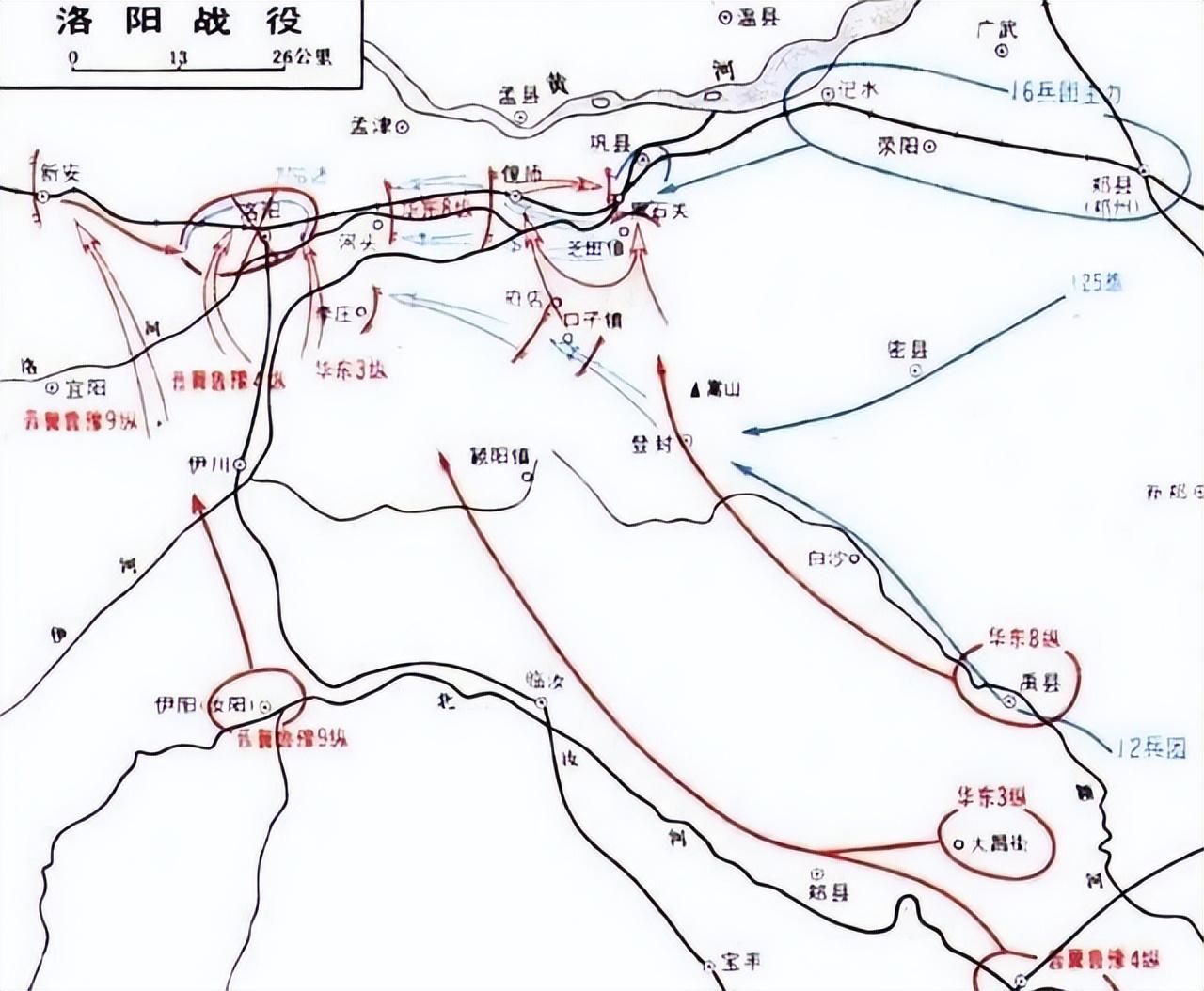

新华日报这两天抛出一个小新闻——福建南平的张敏跑到南京市档案馆,想给已经牺牲多年的外公外婆找户籍卡,结果工作人员翻出材料,把一桩年代久远的谜团亮到我们面前: 烈士聂曦的弟弟聂磊,他的孩子却跟着妈妈黄萍姓黄,外公外婆的旧户口本像是被硬生生切了一刀,家谱里突然多出了一条支线。 张敏找户籍卡的初衷特别简单。外公聂曦是解放战争时期的烈士,牺牲时才28岁,外婆没过几年也因病去世,妈妈从小跟着舅舅聂磊长大,对亲生父母的记忆几乎为零。今年是外公牺牲75周年,张敏想整理一份完整的烈士事迹,给后代留个念想,可家里的老照片、旧信件都不全,便想着去档案馆查查外公外婆的户籍信息,补全档案里的空白。 谁能想到,这一查竟查出了蹊跷。南京市档案馆的工作人员根据张敏提供的姓名和年代,调出了1951年的户籍登记册。泛黄的纸页上,清晰写着聂曦的名字,备注栏里标着“烈士”二字,旁边是妻子的信息,正是张敏的外婆。可翻到聂磊的户籍页时,张敏愣住了——聂磊的配偶登记为黄萍,子女一栏写着“黄某某”(张敏的表舅),姓氏跟父亲聂磊完全不搭,而且这一页的边缘有明显的裁剪痕迹,像是从原本的户口本上单独撕下来后重新装订的。 “怎么会姓黄?”张敏拿着户籍卡的复印件,手指都有些发颤。她赶紧给老家的舅舅打电话,年过八旬的舅舅聂磊在电话里沉默了好久,才缓缓说出一段藏了几十年的往事。原来,聂曦牺牲后,国民党残余势力还在暗中搜捕烈士家属,聂家成了重点目标。当时聂磊刚结婚不久,妻子黄萍已经怀了身孕,为了躲避迫害,一家人只能四处躲藏。 “那个年代,沾上‘烈士家属’的边,随时可能有危险。”舅舅在电话里的声音带着哽咽。聂磊记得,有一次国民党特务摸到村里,幸好邻居提前报信,他们一家才连夜逃到深山里,躲在山洞里住了半个多月。孩子出生后,聂磊和黄萍商量了一夜,最终决定让孩子跟着妈妈姓黄——一来能降低暴露的风险,二来黄萍的娘家在邻县,没人知道她丈夫是烈士的弟弟,孩子姓黄能更好地隐藏身份。 至于户口本上的裁剪痕迹,是1953年全国第一次人口普查时留下的。当时局势已经稳定,聂磊想把孩子的姓氏改回来,可户籍登记员说已经录入系统,更改需要复杂的手续。聂磊怕再惹出麻烦,干脆让工作人员把自家的户籍页单独裁剪出来,避免跟聂曦的烈士信息放在一起引人注目。而家谱里的支线,是后来续谱时,族人知道了这段往事,特意把黄姓的孩子记了进去,既不违背家族规矩,又保留了真实的血脉传承。 工作人员还告诉张敏,当年像聂家这样的情况并不少见。解放战争和建国初期,很多烈士家属为了避险,都会选择让孩子改姓、迁移户籍,有的甚至隐姓埋名几十年。这些看似“不合常理”的姓氏变更、户籍裁剪,背后藏着的是那个年代的无奈与坚守——既要保护家人的安全,又要守住对烈士的思念。 张敏捧着整理好的材料,心里五味杂陈。她原本只想找一份简单的户籍卡,却意外揭开了长辈们用隐忍和牺牲守护家族的往事。外公聂曦为了家国大义献出了生命,舅舅聂磊则用自己的方式守护着家人,这份沉甸甸的责任与担当,顺着血脉一代代传了下来。 后来,张敏带着这份特殊的档案回到福建,把这段往事讲给了家里的孩子们听。孩子们看着户籍卡上的裁剪痕迹,听着太爷爷太奶奶的避险经历,突然明白了“烈士家属”这四个字背后,不仅有荣誉,更有常人难以想象的付出。张敏还把材料捐赠给了当地的烈士纪念馆,希望让更多人知道,每一位烈士的背后,都有一个默默承受、奋力守护的家庭。 这桩被户籍卡揭开的年代谜团,没有惊天动地的情节,却藏着最真实的人间温情。在那个风雨飘摇的年代,改姓不是背叛,裁剪户口本不是割裂,而是为了生存、为了传承的无奈之举。烈士用生命换来了如今的安稳,而他们的家人,则用隐忍和坚守,守护着血脉的延续。这些藏在旧档案里的细节,是历史的注脚,更是亲情与大义的见证。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。