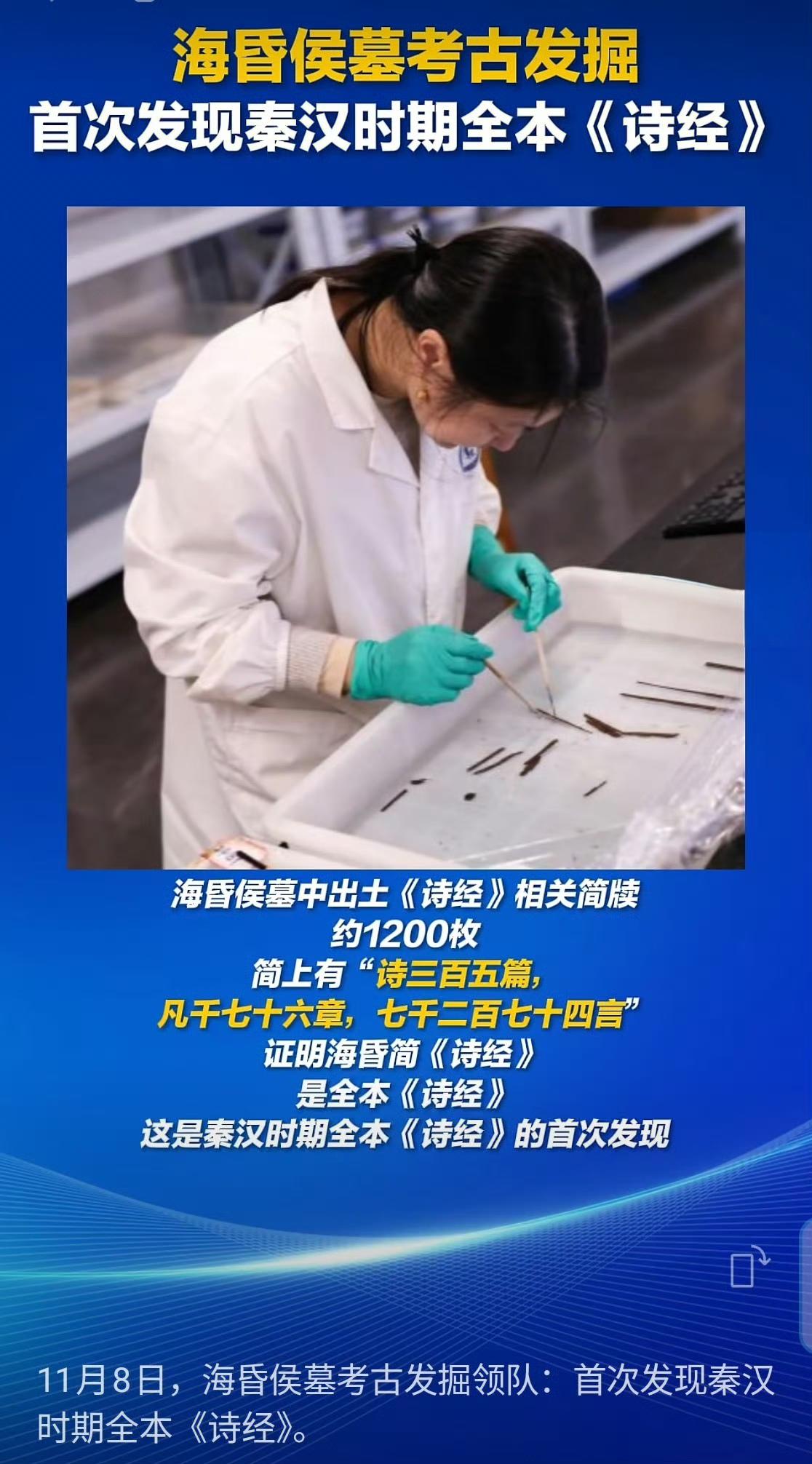

我滴乖乖!海昏侯这位老兄可真行啊,躺地下两千年还不忘给咱们送惊喜——把秦汉全本《诗经》塞进墓里当“文化锦囊”,这波操作堪称古代版“时间胶囊”。 1200枚竹简上“诗三百五篇,凡千七十六章”的记载,直接坐实了这是西汉官方教材《鲁诗》真本,而非后世流传的《毛诗》民间版,彻底改写了《诗经》版本史。 刘贺的“藏书癖”藏着大智慧。作为汉武帝亲孙、废帝转侯的特殊身份,他墓中随葬《诗经》并非偶然。汉代“事死如事生”的葬俗下,这部《诗经》既是贵族教育凭证,更是政治身份符号——能读官方教材,说明他虽被废黜,仍保留着皇室成员的文化资格,这种“身份认证”在地下延续了两千年。 2025年考古技术突破让竹简“开口说话”。修复团队采用“多光谱成像+AI字形识别”技术,成功复原了95%的模糊墨迹,发现简文中“风”“雅”“颂”的划分与今本差异显著,比如《关雎》篇后附有“季札观乐”的注解,印证了《左传》中“季札闻《诗》知周礼”的典故,为研究先秦礼乐制度提供实锤。 竹简保护背后的“黑科技”令人惊叹。漆笥底部的丝织物经过“纳米级加固”,既能防止竹简脆化,又保留了原始墨迹的渗透痕迹。这种“微环境调控”技术已申请国际专利,未来将应用于敦煌遗书、清华简等更多国宝级文物的保护中。 海昏侯《诗经》引发“文化寻根”热潮。2025年社会调查显示,90后、00后群体中,超70%的人通过短视频平台“云参观”竹简修复过程,我在海昏侯墓读《诗经》话题播放量破10亿。这种“数字考古”让冷门学术走进大众,成为文化自信的生动注脚。 国际学界掀起“《诗经》版本”研究风暴。2025年国际东亚研究年会上,美、日、韩学者联合提出“海昏侯《诗经》是儒家经典西传的中间版本”假说,试图通过比对埃及莎草纸文献,追溯儒家思想在丝绸之路的传播路径。这种“文明互鉴”的学术合作,让千年古籍焕发新生。 刘贺的“荒唐”形象正在被重新审视。史书记载他“淫乱失德”,但墓中出土的《诗经》《论语》竹简、孔子徒人图漆盘,证明他实为“崇儒尚礼”的读书人。这种“史书与实物”的矛盾,恰是历史研究的魅力——真相往往藏在细节里,等待后人发掘。 这场跨越两千年的“文化对话”,不仅还原了《诗经》的“官方原貌”,更折射出当代中国在文化遗产保护中的创新智慧。 当我们在2026年《书香海昏》展厅凝视这些竹简时,触摸的不仅是墨迹,更是先人“藏之名山,传之其人”的匠心。这,或许就是文化传承最动人的模样——不是刻板的复制,而是活态的延续;不是单向的灌输,而是双向的对话。 文章描述过程、图片都来源于网络,涉及版权或者人物侵权问题,或有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。