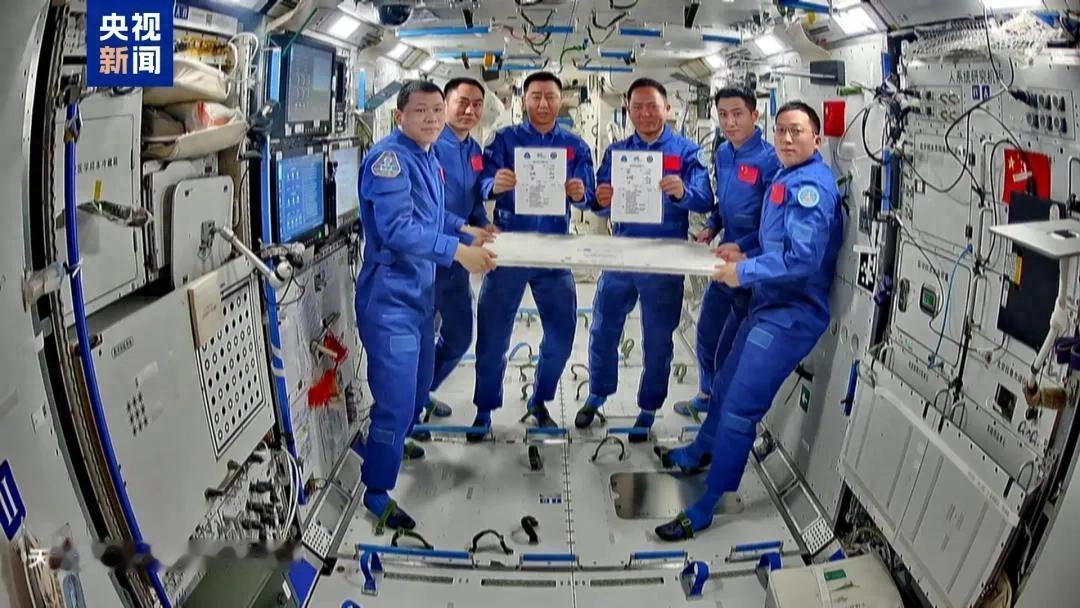

美国媒体称,中国载人登月计划原本是在2030年前完成。但在第75届国际宇航大会上,国际宇航联合会(IAF)曾公布中国将在2028年进行载人登月,这一消息引发了广泛关注。 不过从中国官方最新表态来看,他们还是保持着既定的节奏,反复强调“锚定2030年前实现登月”这个目标,显得特别稳当。 仔细看中国的登月装备,确实能发现他们按部就班的扎实劲儿。长征十号运载火箭、梦舟载人飞船、揽月着陆器这几个核心产品,目前都顺利完成了初样阶段的主要工作。 就说长征十号初样阶段已完成多项关键工作:2024年开展整流罩分离试验,2025年8月、9月连续两次系留点火试验成功,二级YF-100M发动机完成3次共650秒试车,泵后摆发动机、轻质箭体等关键技术均攻克。 同样配套装备同步推进:梦舟载人飞船完成零高度逃逸试验,验证发射台故障救生能力,返回舱气囊缓冲技术落地;揽月着陆器已完成月面着陆起飞综合验证。 国际称中国28年前能载人登月,但定档2030年,核心因中国航天遵循“稳扎稳打”策略:需先通过嫦娥系列完成无人探月“绕、落、回”积累,再推进载人登月关键装备研制与验证。2030年前需完成火箭、飞船、着陆器等飞行产品研制,通过无人飞行验证可靠性,最终实现“登、巡、采、研、回”全任务链,而非追求单纯的时间竞赛。 这三大件都顺利过了初样阶段,还搞定了这么多关键试验,明眼人都能看出来,2028年说不定真有戏,但中国官方偏要把话说死在“2030年前”,说白了就是留足安全冗余,毕竟载人航天容不得半点侥幸。 这种稳劲是刻在骨子里的。中国载人航天从神舟时代就攒下了“全程保险”的传统,神舟飞船从待发段到着陆段有全套应急救生方案,空间站更是备了数千项故障预案,还搞了飞船“滚动待命”机制,天上停一艘,地面备一艘,随时能救援。 现在这套理念直接平移到登月工程里,梦舟飞船除了零高度逃逸,还要做最大动压逃逸试验,就是要把所有极端情况都试过一遍。反观美国那边,就显得急着喊口号却跟不上动作。 NASA的阿尔忒弥斯计划2019年就官宣,原计划2024年搞载人绕月、2025年登月,结果一路推迟到2026年4月才敢做“阿耳忒弥斯2号”,登月更是推到了2027年年中,这已经是第三次改时间表了。 美国的问题出在里子上,方案复杂得像一团乱麻,还把宝押在多家公司身上,反而变成了互相拖后腿。 “猎户座”飞船归洛克希德-马丁管,SLS火箭是波音的活儿,着陆器又交给SpaceX,13个关键事项里8个都严重落后。 “猎户座”飞船一会儿隔热罩裂了,一会儿生命支持系统出问题;SLS火箭更是个“吞金兽”,研制进度滞后不说,还大概率要被问题不断的星舰取代,而星舰前几次试飞全失败,直到第10次才勉强成了,离实际登月还差着十万八千里。 讽刺的是,美国宇航员要穿的舱外宇航服还是四十年前的老古董,新的研发因为原始设计缺陷卡了壳,反观中国登月服早就跟着飞船同步推进,根本不存在这种“掉链子”的隐患。中国航天的“能提前却不抢跑”,本质是吃过安全红利的。 当年神舟飞船的零高度逃逸试验验证成功后,这么多年一直在迭代技术,现在梦舟的气囊缓冲着陆技术,光是地面验证就做了无数次,就是为了确保航天员着陆时冲击最小。 长征十号的21台发动机,每一台都经过了上百次试车,这种“把问题解决在地面”的思路,和美国“先发射再修”的套路截然不同。 美国总想着靠技术底蕴“抄近道”,把大量工作外包出去分摊风险,结果变成了“谁都管谁都不管”,比如星舰的推进剂储存技术还没搞定,就敢往登月计划里塞,这种冒进换来的只能是时间表一次次打脸。 从嫦娥工程到载人登月,中国航天早就摸清了月球探测的节奏:嫦娥三号着陆月背花了多少年铺垫,嫦娥五号采样返回又做了多少地面试验,现在的登月工程不过是把这种“稳扎稳打”放大了而已。 长征十号的奔月运力够了,但还是要等二级动力系统试车、三级发动机验证全做完。 梦舟飞船能完成零高度逃逸了,还要补做最大动压试验,这种“不把所有验证做完绝不出手”的劲头,比美国那种“先定个高调子再补漏洞”的做法靠谱多了。 这场登月竞赛里,中国就像个沉着的长跑选手,明明有冲刺的力气,却非要按自己的配速来,而美国则像个急着撞线的短跑选手,一会儿鞋松了,一会儿腿软了,急着追赶却总在关键处掉链子。 说到底,载人登月拼的不是谁喊口号更早,而是谁的每一步都能踩在安全线上,中国航天的这份“稳”,恰恰是最有底气的竞争力。