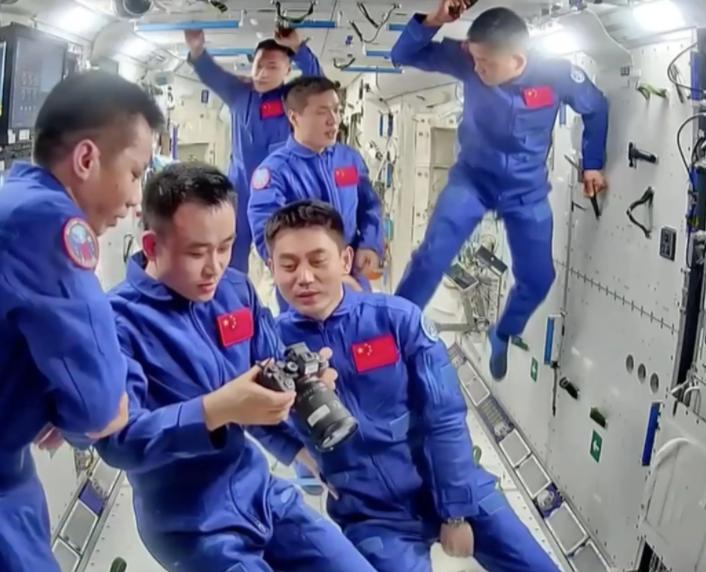

估计现在最让人担心的,就是神舟二十号的航天员,不是因为他们没有成功交接,也不是因为他们没有圆满完成任务,而是因为他们在返回的过程中出现了意外情况。 (阅读前请点个赞,点个关注,主页有更多你喜欢看的内容) 中国载人航天工程办公室,11月5号当天就发了公告,说飞船疑似遭空间微小碎片撞击,返回任务得推迟,这事儿搁谁身上都不揪心。 千万别觉得“微小碎片”就是小麻烦,这里头的凶险可不是普通人能想象的。 毕竟载人航天讲的是万无一失,哪怕只是毫米级的碎片,都可能藏着大风险,这些碎片在太空里飞得比子弹快十倍,每秒都是7到10公里的速度,撞上飞船就跟挨了一枪没区别。 轻则划伤舷窗、弄坏太阳翼,重则穿透外壳砸坏燃料箱,之前2023年天和核心舱的太阳翼就被碎片撞过,害得神舟十七号乘组专门出舱维修才恢复供电。 这次神舟二十号虽说初步判断没击穿核心结构,但返回地球可不是逛太空,得穿过几百公里厚的大气层,那时候返回舱表面温度能飙到上千度,热防护层哪怕有一点细微刮擦,到了大气层里都可能被瞬间放大,变成没法收拾的灾难。 地面团队必须用空间站机械臂上的高清相机,把飞船外的热防护层、推进系统全检查遍,确认没问题才能让他们动身,这种谨慎根本不是小题大做,而是无数生命和血泪换来的经验。 更让人揪心的是,碎片这种太空中的“隐形杀手”,早就泛滥成灾了。 截至2024年的数据表明,能被持续追踪的大碎片就有4.4万个,1厘米以上的危险碎片更是超过100万个,2024年一年就新增了3000多块,这就好比在高速公路上开车,周围全是乱飞的石子,还没法躲。 国际空间站每年都得躲14次碎片撞击,咱们的空间站虽然预警时间比以前提升了5倍,但微小碎片的监测还是难题,这次神舟二十号撞上的,很可能就是雷达都难捕捉到的毫米级碎片,这种“防不胜防”的风险,才是最让人捏把汗的地方。 不过担心归担心,真了解中国航天的备份体系后,心里又能踏实不少。 现在咱的天宫空间站是“三舱三船”的构型,神舟二十一号就稳稳对接在站上,要是神舟二十号真查出大问题,陈冬他们仨直接换船就能回来。 神舟二十一号的乘组还能接着守空间站,一点不耽误事,地面上同样有后手,酒泉卫星发射中心的神舟二十二号早就处于“热备份”状态,跟消防队的执勤车似的随时待命,长征火箭的应急发射最快8.5天就能升空。 这“在轨有双船、地面有热备”的规矩,是中国航天摸索了多年才建起来的,比当年国际空间站联盟号飞船出故障,航天员只能苦等半年换船的情况强太多了。 而且航天员的保障也早就做到位了,空间站里的生活物资足够两个乘组用的,三位航天员状态一直挺好,之前神舟十九号也因为大风推迟过返回,那次着陆场提前演练了无数遍。 夜间搜救的红外设备、低温下的通信保障全试过,这次东风着陆场肯定早进入实战状态了,直升机、回收车、医疗团队都备着呢,只要返回舱一落地,几分钟内就能到位救援。 军事专家宋忠平说得实在,中国的飞船从研制就把安全放第一位,一般问题在轨就能解决,真有大麻烦还有应急方案,这不是盲目自信,是有实打实的技术兜底。 其实换个角度看,这次意外也是个宝贵的实战考验。 地面团队能通过撞击痕迹分析防护层的真实效果,拿到实验室里根本模拟不出的数据,为下一代梦舟飞船改进防护技术攒经验,这种把风险变成进步动力的本事,才是航天大国该有的样子。 现在大家伙担心航天员,是因为把他们当自家亲人,知道他们在太空拼了半年不容易,更明白航天探索从来不是坦途,但这份担心里,藏的也是对中国航天的信任。 知道他们不会拿人命冒险,知道背后有千军万马的团队撑着,知道推迟返回不是没办法,是为了让英雄们平平安安落地。 所以现在的担心是人之常情,但真没必要慌神。 神舟二十号的三位航天员完成了任务,现在就差最后一步“安全回家”,中国航天这几十年攒下的技术、立下的规矩、备好的后手,都是为了这一刻。 等地面团队把所有风险都排查干净,那艘飞船肯定能稳当降落在东风着陆场,到时候看着航天员出舱挥手,所有的担心都会变成开心。 航天这事,从来都是“小心驶得万年船”,这种宁可多等几天,也要确保万无一失的态度,才是对航天员、对国家航天事业最负责的做法,咱们就安安心心等消息,相信他们一定能平安回来。 对此你还有什么想说的?欢迎在评论区留言讨论!