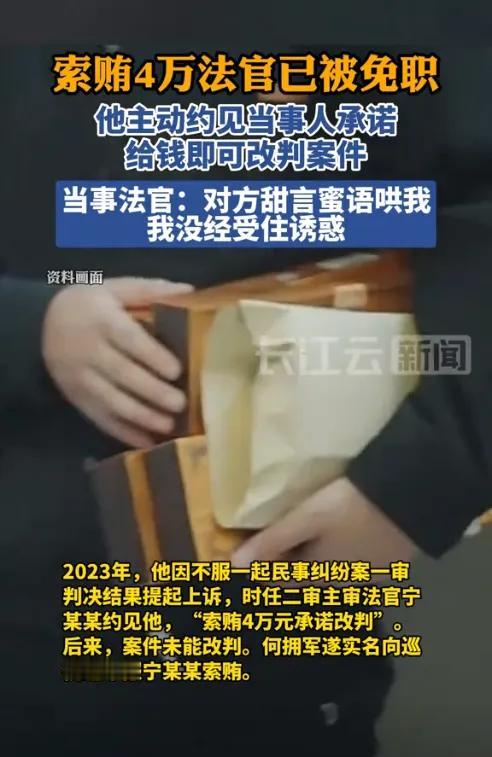

湖南邵阳一起民事纠纷上诉案引发热议:二审法官宁某约见败诉上诉的何某,称给4万元就能改判,何某付款后却未获改判,愤而向巡视组实名举报。目前宁某已被免职,但网友质疑处罚过轻,更有人关注何某是否构成行贿。本文从法律角度拆解双方行为性质,理清索贿与行贿的认定边界,带大家看懂这起案件里的法律关键点。 一、事件复盘:4万元“改判费”引发的举报大战 咱们先把这事捋清楚,过程其实挺简单,却满是反转。 桂林男子何某因为一起民事纠纷,在邵阳法院打官司,结果一审败诉了。换谁都不甘心啊,何某直接提起了上诉,盼着二审能翻案。没想到,二审还没开庭,承办案件的宁法官主动约见了他。 见面时,宁法官说只要何某拿出4万元,就能给他改判的机会。何某心里肯定犯嘀咕,一边是想赢官司的迫切,一边是对“花钱改判”的犹豫,但最终还是抱着侥幸心理,把4万元给了宁某。 可等二审判决下来,何某彻底傻了——判决结果和一审一样,维持原判!这钱花得里外不是人,何某觉得自己被坑惨了,一怒之下直接向巡视组实名举报,把宁法官索贿的事捅了出去。 事情曝光后,宁法官的说法却来了个180度大转弯。他说一开始只是觉得案件有发回重审的可能,就告诉了何某,是何某主动“下套”提出给钱求改判,自己没经住诱惑才收下的,愿意接受任何处罚。 现在官方通报显示,宁某已经被免职,但这个处理结果,直接点燃了网友的讨论热情。 二、法律拆解:索贿还是行贿?双方都可能涉刑! 很多网友看了这事,都在骂法官枉法,但咱们得用法律说话,这事里的两个核心法律问题,必须掰明白。 首先看宁法官的行为:妥妥的受贿罪? 不管宁法官说自己是“被下套”还是“没经住诱惑”,从法律角度看,他的行为已经踩了红线。 《刑法》第388条明确规定,国家工作人员利用职权或地位形成的便利条件,为请托人谋取不正当利益,索取或收受财物的,以受贿论处。 宁法官作为二审法官,手握案件裁判权,不管是主动索贿还是被动收受,只要收下了这4万元,就符合受贿罪的核心构成要件。而且4万元已经超过了受贿罪“3万元以上”的立案标准,属于“数额较大”,依法应处3年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。 可能有网友疑惑,为啥现在只免职没判刑?这里要说明的是,免职只是纪律处分,而是否构成受贿罪,需要司法机关调查取证后,由法院作出正式判决。在法院定罪之前,不能直接认定他构成犯罪,这是法律规定的“无罪推定”原则,不能跳过司法程序直接处罚。但从目前情况看,宁法官被追究刑事责任的可能性极大。 再看何某的行为:举报者也可能涉行贿罪? 这一点很多人没想到——何某举报了法官,自己难道也会犯法?答案是:有可能。 《刑法》第389条规定,为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。何某给法官钱的目的是为了让法院改判,这属于“谋取不正当利益”,而且数额达到4万元,已经满足行贿罪“3万元以上”的立案标准,理论上也可能被追究刑事责任,同样面临3年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。 但这里有个关键例外:如果何某是被宁法官“勒索”而给钱,就不会被认定为行贿。简单说,是法官主动要钱,何某被迫支付,还是何某主动花钱买判决,这两种情况的法律后果完全不同。这也正是警方需要重点调查的核心:到底是宁法官索贿,还是何某主动行贿? 三、网友炸锅:免职太轻?行贿者该罚吗? 这事一曝光,网友的评论直接刷屏,观点特别鲜明,咱们来看看最有代表性的几种声音: - 网友A:“法官知法犯法,索贿4万破坏司法公正,只免职?这处罚也太轻了吧!必须判刑,以儆效尤!” - 网友B:“何某也不是好东西,想花钱改判本身就不对,行贿也该罚!不能因为他举报了,就忽略他的违法行为。” - 网友C:“关键看谁先主动!如果是法官索贿,何某就是受害者;如果是何某主动行贿,那就是咎由自取,俩都该罚。” - 网友D:“法官预测案件走向没问题,但不能和钱挂钩啊!拿着公权力搞交易,这是在践踏法律尊严。” 其实网友的愤怒和疑惑都能理解,司法公正就是老百姓的“定心丸”,法官作为执法者,更应该守住底线。但咱们也要客观看待:免职只是第一步,后续的刑事调查才是关键,宁法官的最终结局,还要看法院的判决;而何某是否构成行贿,也得等调查结果出来才能定论。 这起案件的核心,是公权力不能被金钱腐蚀,司法公正更容不得半点交易。不管是法官主动索贿,还是当事人主动行贿,都是在挑战法律的底线,都应该受到相应的惩处。 现在大家最关心的是:宁法官会不会被判刑?何某的行贿行为该不该被追究?到底是索贿还是行贿,真相该如何查清? 欢迎在评论区留下你的看法:你觉得对宁法官的处理够不够?何某如果真的行贿,该不该被罚?你认为司法实践中该如何杜绝这种“花钱改判”的乱象?快来一起讨论!