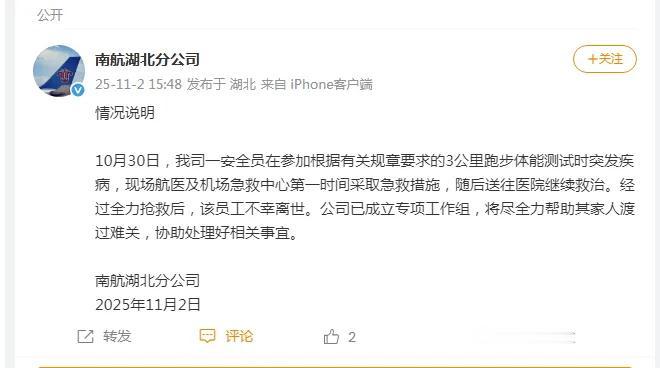

10月30日,南航湖北分公司一名38岁航空安全员在3000米体能考核中突发疾病,经12分钟现场急救、医院全力抢救后,于次日不幸离世。事件引发公众对体能考核合理性、企业健康管理责任的热议。本文结合法律规定拆解工伤认定关键,梳理网友核心质疑,探讨企业安全保障与员工权益的平衡问题。 一、悲剧始末:一场“必须参加”的考核夺走生命 事情要从10月30日的一场考核说起。当天上午9点08分,南航湖北分公司的一名男性航空安全员正在参加年度DT(日常训练签注)考核的3000米跑步项目,跑着跑着突然慢下来,随即倒地不起。 现场同事慌忙围拢,航医立刻展开急救并拨打120,但从员工倒地到机场急救中心人员抵达,已经过去了12分钟。9点40分,这名员工被送往武汉市中心医院ICU抢救,可生命体征始终微弱,最终在10月31日上午10点左右抢救无效离世。 11月2日,南航湖北分公司发布通报,确认了这起悲剧,称已成立专项工作组协助处理后事。但通报未回应公众最关心的考核标准、急救配置等问题,这让舆论质疑声越来越大。 二、法律拆解:这起猝死能认定为工伤吗? 38岁的生命戛然而止,家属最关心的莫过于责任认定与赔偿问题。结合《工伤保险条例》和类似案例,这起事件的法律定性有明确依据。 (一)“视同工伤”的条件已基本满足 根据法律规定,在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的,视同工伤 。这一认定有两个核心关键点: 1. 属于工作范畴:航空安全员的体能考核是年度强制要求,与职业资格直接挂钩,属于“工作的延伸”。司法实践中,这种用人单位组织的、与工作能力相关的考核,都会被视为工作场景的一部分。 2. 符合时间要求:员工10月30日上午发病,10月31日上午离世,抢救时间未超过48小时,完全符合“48小时生死线”的法律规定。即便员工可能有基础疾病,也不影响工伤认定——法院判定时只看是否符合工作时间、岗位和48小时内死亡这三个条件,不纠结于自身健康状况。 (二)企业或需承担额外责任 退一步讲,即便工伤认定出现争议,企业也可能因管理疏漏承担侵权责任。参考南通中院的类似判决,若企业存在违法用工、未尽到健康注意义务等情况,即便不构成工伤,也需赔偿损失 。 目前看,南航至少存在两处明显疏漏:一是年度体检未包含心血管专项筛查,未排查心源性疾病这一运动猝死的主要诱因;二是考核现场未配备自动体外除颤器(AED),错失了心脏骤停后的“黄金5分钟”救援时机。这些疏忽都可能成为认定企业过错的关键依据。 三、网友怒了:三大质疑直指管理漏洞 事件曝光后,网友的讨论集中在三个核心问题上,每一个都戳中了职场人的痛点。 (一)“一刀切”的考核标准合理吗? 3000米跑需在12分30秒内完成,这一标准被吐槽为“中年员工的体能枷锁”。有从业10年的安全员透露,这个成绩对20多岁的年轻人都不轻松,更别提38岁、经常通宵执飞、作息紊乱的中年员工。 网友@飞行的猫 直言:“机舱应急要的是爆发力和反应速度,不是长跑耐力,这标准跟岗位需求根本脱节。”更有人质疑:“为了达标,员工只能考前突击训练,反而更容易出问题。” (二)健康管理是不是“走过场”? 医学专家明确表示,30岁以上人群运动猝死70%与心源性疾病相关,赛前专项筛查至关重要。但多名南航员工爆料,年度体检只查血压、血糖等常规项目,根本不评估是否适合高强度运动。 “企业只要求员工达标,却不保障健康安全?”网友@职场打工人 的质问引发共鸣,“如果赛前做了深度筛查,说不定能发现隐患,避免悲剧。” (三)应急保障为何“掉链子”? 从员工倒地到专业急救人员到场用了12分钟,这个时长被急救专家批评“太长了”。对比川航曾用AED成功施救乘客的案例,南航作为航空企业,考核现场竟未配备AED,被网友指责“太不专业”。 网友@急救科普人 解释:“心脏骤停超过5分钟,大脑会不可逆损伤,光靠航医人工心肺复苏,效果会随体力消耗下降。AED是救命设备,不该在考核现场缺席。” 结论:别让“考核”变成“考命” 38岁安全员的离世,给所有企业敲响了警钟:职场考核是为了保障工作质量,不是要拿员工的生命冒险。 目前,南航的专项工作组仍在处理后事,但公众需要的不仅是对家属的经济补偿,更需要一份公开透明的调查结果:体能标准是否会优化?健康筛查是否会完善?急救设备是否会配齐? 这件事也给所有打工人提了醒:遇到强制体能考核,若身体不适一定要及时说;万一发生意外,记住“工作时间、岗位+48小时内死亡”这两个工伤认定关键,及时申请维权。 最后想问一句:你身边有“一刀切”的职场考核吗?企业的健康保障做到位了吗?欢迎在评论区聊聊你的经历。