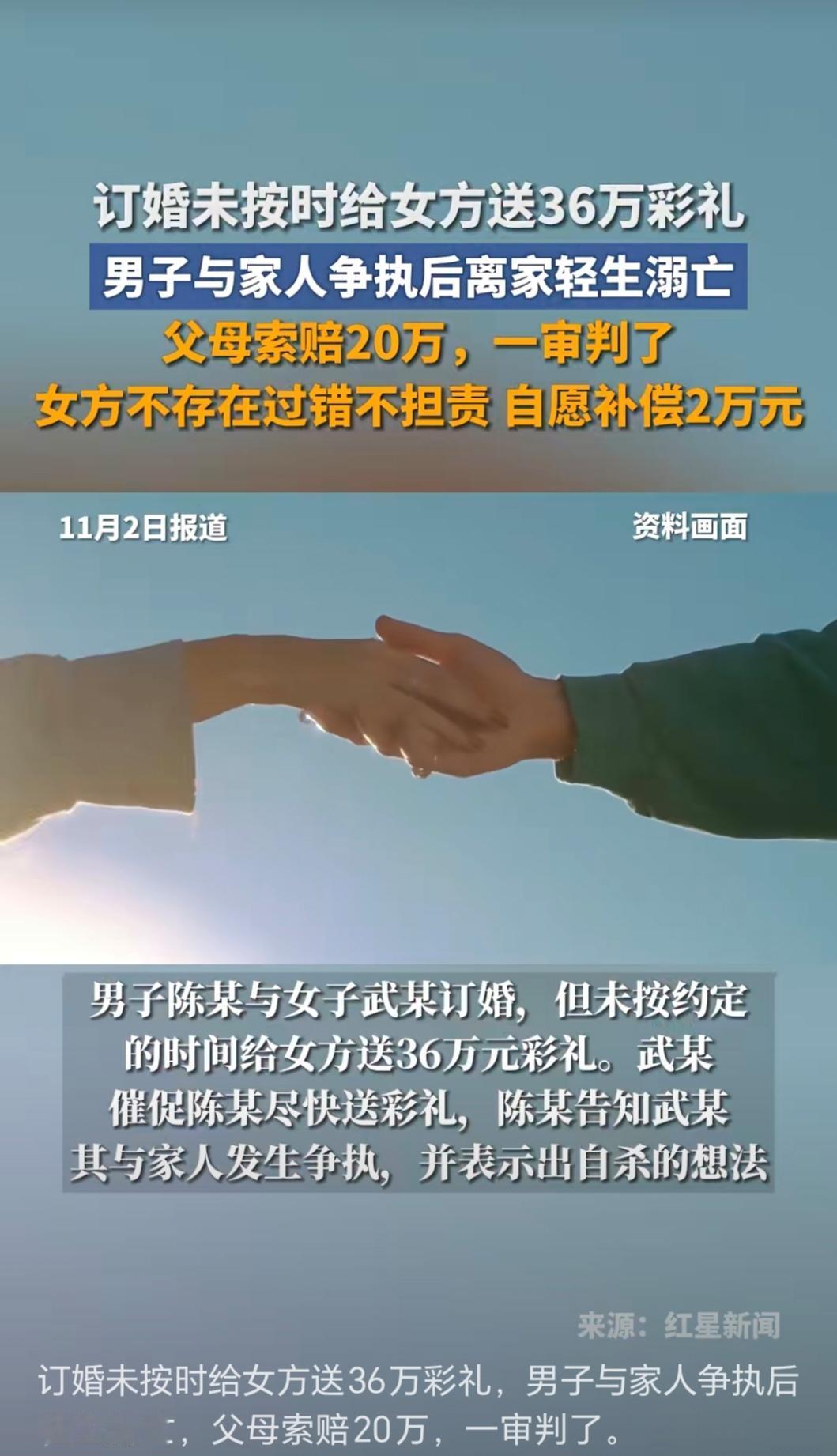

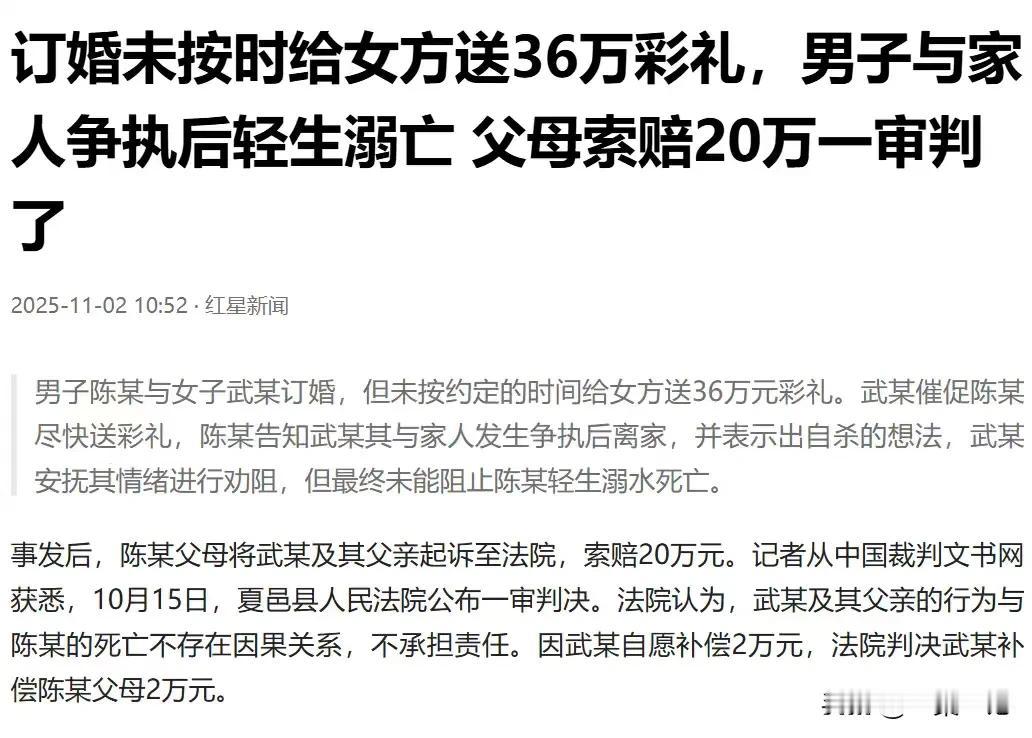

2025年2月,河南男子陈某因36万彩礼未能按时送达,与家人争执后向未婚妻武某流露自杀想法。尽管武某及时劝阻并联系其家属,陈某仍不幸溺亡。事后陈某父母起诉女方索赔20万,称其存在“精神PUA”。10月15日一审判决出炉:法院认定女方行为与死亡无因果关系,不担责,但支持武某自愿补偿的2万元。事件引发对彩礼陋习、恋人责任边界的热议。 一、悲剧复盘:36万彩礼成“生命不能承受之重” 这起悲剧得从两段婚约说起。2024年2月,陈某经媒人介绍认识武某,第一次订婚时送了10万压手礼和三金,后来陈某提分手,女方把钱物都退了。 没想到年底陈某又想复合,托亲属上门说和,双方再次约定订婚,还经媒人协商好彩礼36万,正月初六送彩礼,初九办婚礼。可到了2月3日约定送彩礼的日子,陈某家没动静——据陈家说,是因为女方父亲要求把小儿子的烟酒店交给小两口经营,没谈拢就取消了银行取款预约,加上订不到婚庆酒席,才没送成彩礼。 当天武某确实催了陈某问彩礼的事,可没等催出结果,陈某就发来消息:和家人吵翻了,已经离家,不想活了。武某赶紧安抚劝阻,一边劝一边联系陈某的母亲和朋友,让他们赶紧找人。但一切都晚了,第二天凌晨,陈某被发现溺水身亡,年仅三十多岁。 陈某父母痛失爱子,认为是武家父女用高额彩礼逼死了儿子,还控诉他们搞“精神PUA”,一纸诉状告到法院索赔20万。而武家觉得委屈:彩礼是双方商量好的,陈某是成年人,自己想不开轻生,怎么能怪别人? 二、法律拆解:为啥女方不担责?这三个关键点是核心 法院的判决让不少人疑惑:催彩礼后男方死了,女方真的一点责任没有吗?这里面的法律逻辑其实很清晰,关乎每个普通人的责任边界。 (一)“因果关系”是关键,催促不等于“逼迫致死” 法院判案最看重“因果关系”,也就是女方的行为是否直接导致了死亡。从查明的事实看,武某的催彩礼只是正常询问,并没有达到“语言暴力”“逼迫”的程度——要是真像陈家说的“以死相逼”,那性质就完全不同了。 更重要的是,陈某死亡的直接导火索是和家人的争执,不是武某的催促。而且武某在得知他想自杀后,已经做了该做的:安抚情绪、联系家属、找人救援。对比之前有案例中,男友看着女友跳河不救还毁证据,最终担责30% ,武某的反应已经算积极履行了道德义务。 (二)恋人没有“法定救助义务”,但有“道德注意义务” 很多人问:恋人一方要自杀,另一方不管算不算违法?这里要明确一个法律常识:恋人关系本身不产生法定救助义务,不像夫妻、父母子女那样有法律明文规定的照顾责任 。 但这不代表可以放任不管。如果一方的行为把对方置于危险中,比如激烈辱骂刺激对方自杀,或者在自己家里见死不救,就可能因“先行行为”产生救助义务,甚至担责。武某显然不属于这种情况,她既没刺激陈某,也尽了劝阻和通知义务,自然不构成法律上的过错。 (三)成年人要对自己的生命负责 法院在判决里强调了一个核心:陈某是完全民事行为能力人,对自己的生命负有最高的注意义务。自杀是他自己的选择,这才是死亡最直接的原因。 就算武某之前和陈某吵架时有过“言语不当”,那些话也集中在第一次解除婚约前后,后来两人已经复合,之前的矛盾影响早就中断了,和这次自杀扯不上关系。所以法院认定,武家父女的行为和陈某死亡没有因果关系,不用承担赔偿责任。 至于武某自愿补偿的2万元,属于人道主义关怀,不是法律强制的赔偿,这一点在判决里写得很清楚。 三、网友吵翻了:彩礼陋习和恋人责任,到底该怎么看? 事件曝光后,评论区分成了几派,每个观点都戳中了现实痛点。 (一)反彩礼派:36万彩礼本身就是“恶” 不少网友把矛头指向高额彩礼陋习。网友@人间清醒哥 说:“36万彩礼对普通家庭就是天文数字,这不是逼婚是逼命!就算女方没直接责任,这种彩礼风气也该管管了。”还有人吐槽:“复合就涨彩礼?第一次10万,第二次36万,这明显不对劲。” (二)理性派:成年人的选择该自己买单 也有网友支持法院判决,认为不能把责任甩给别人。网友@法律人小李 解释:“要是催个彩礼就要担责,那以后情侣吵架都得小心翼翼,生怕对方想不开赖自己。陈某和家人闹矛盾才是关键,不能全怪女方。” @吃瓜群众说:“36万是双方商量的,又不是女方抢的,自己扛不住压力轻生,怎么能索赔呢?” (三)共情派:2万补偿太少,道义上该多帮衬 还有些网友从人情角度出发,觉得女方虽无法律责任,但道义上可多做些。网友@暖心姐姐 说:“不管怎么说,人没了,女方拿2万确实不多,就算是安慰老人也好啊。”不过也有人反驳:“自愿补偿是情分,不是本分,不能道德绑架。 如果恋人表露自杀倾向,除了劝阻通知,还该做些什么?要是你是武某,会催这笔彩礼吗?要是遇到类似情况,你觉得该怎么处理?欢迎在评论区聊聊你的看法。