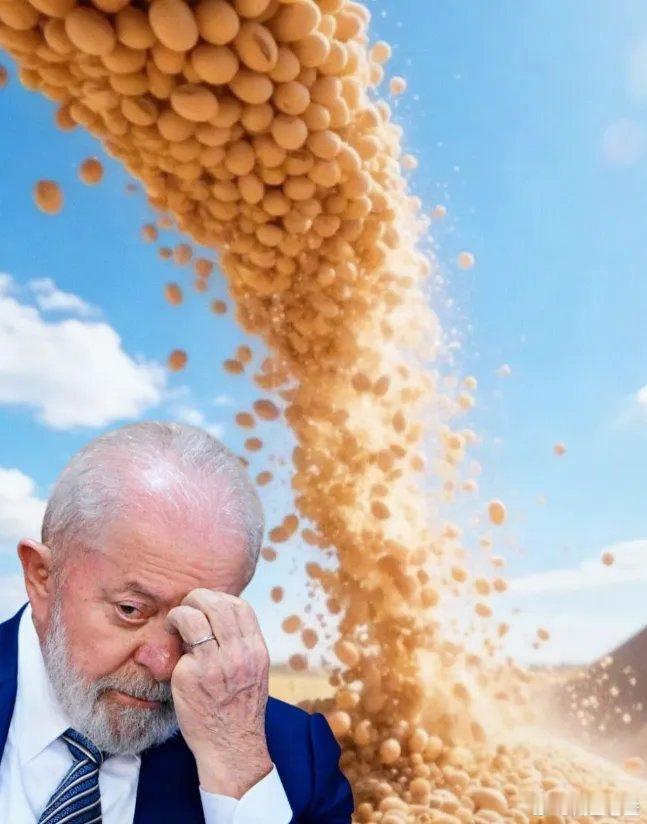

10月29日媒体透露,中国最近购买了三船美国大豆,预定在12月至2026年1月装船,一共18万吨。这是2025-26年美国大豆销售年度,中国首次购买美国大豆。这个估计最不开心的就是巴西!他们太郁闷了! 自2020年中美第一阶段经贸协议签署后,中国对美国大豆的采购虽未中断,但近年受全球供应链波动、汇率变化及南美大豆丰产影响,采购节奏明显放缓。 2024年,巴西大豆凭借成本优势和稳定的物流,占据了中国进口量的六成以上,美国大豆的市场份额被压缩至三成左右。 此次中国选择在12月至2026年1月这个“跨年度窗口”下单,恰逢巴西大豆新季收获前的空档期——通常巴西大豆从次年2月开始集中上市,这意味着美国大豆将填补这期间的供应缺口。 从数据看,这笔订单的“分量”不轻。18万吨虽不及中国单月进口量的零头,但作为新销售年度的“首单”,其象征意义远超实际数量。 美国农业部数据显示,2024年美国大豆出口量同比下降12%,库存压力持续累积;而中国作为全球最大大豆进口国,2024年进口总量预计达1.02亿吨,其中对美采购量仅占约28%。 此次订单的落地,无疑为美国农场主注入了一剂“强心针”——按当前市场价计算,18万吨大豆价值约1.2亿美元,对美国中西部产区的农户而言,这是实实在在的收入保障。 但最“坐不住”的,或许是巴西。作为中国大豆进口的“头号供应商”,巴西近年来通过扩大种植面积、优化物流(如扩建北部港口)和稳定汇率,牢牢占据着中国市场的“C位”。 2024年,巴西大豆对华出口量达6900万吨,占比超67%。然而,此次中国提前锁定美国货源,可能释放出两个信号:中国正在构建更灵活的供应体系,避免过度依赖单一来源,美国大豆的性价比优势可能因物流成本下降或汇率波动而重新凸显。对巴西而言,这意味着未来需在价格、质量或物流效率上投入更多资源,才能守住市场份额。 从市场逻辑看,这笔订单的“时机”更耐人寻味。2024年全球大豆市场呈现“供需双弱”格局:美国因干旱减产,巴西虽丰收但物流成本上升,阿根廷则因政策调整出口不稳定。 中国作为需求端,既需保障国内饲料和食用油供应,又要应对国际价格波动。选择在此时下单美国大豆,既可能是基于对南美新季产量的谨慎预期(如拉尼娜现象可能影响巴西产量),也可能是为了平衡贸易伙伴关系——毕竟,中美农产品贸易的稳定性,直接影响着全球供应链的“安全垫”。 当然,18万吨的订单远不足以改变全球大豆贸易格局。但对美国而言,这是打开新销售年度大门的“钥匙”;对巴西来说,则是一记提醒市场多元化的“警钟”。 更值得关注的是,中国此次采购的装船期横跨2025-26年度,这意味着未来两年内,中美大豆贸易的“互动频率”可能增加,而巴西需要思考的,是如何在成本、质量和供应稳定性上保持领先。 当三艘货轮的航线在地图上被标注时,全球大豆市场的“棋局”又多了一枚变数。对普通消费者而言,这或许只是超市货架上豆油价格的细微波动;但对农场主、贸易商和政策制定者来说,这18万吨大豆背后,是国际农产品贸易中永恒的博弈——如何在变化中寻找平衡,在竞争中保持优势。 那么您觉得,未来中国的大豆进口格局会如何演变?巴西又该如何应对这场“供应端竞赛”?不妨在评论区聊聊您的看法。