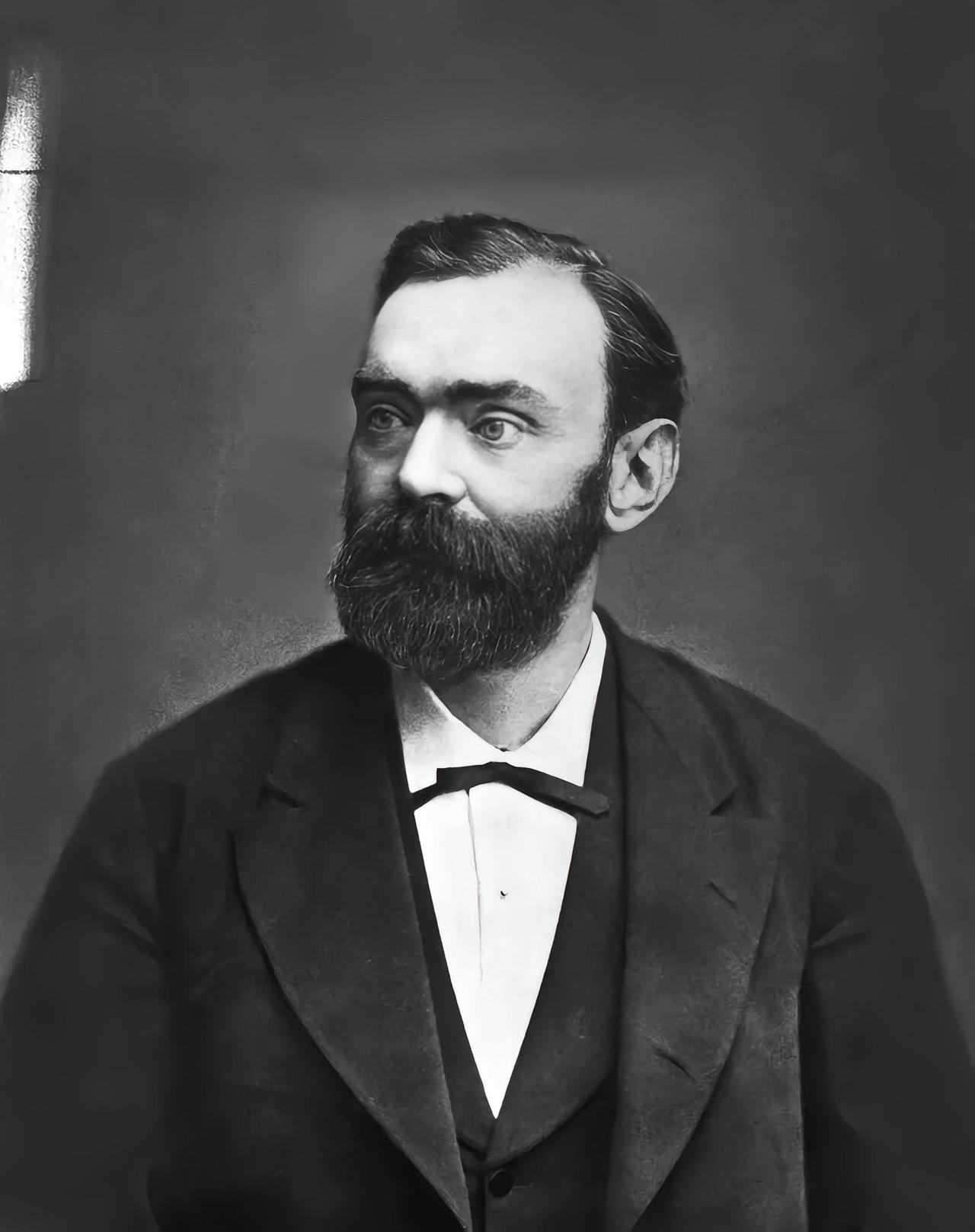

1896年,诺贝尔去世,留下了高达14亿的遗产,被用于设立诺贝尔奖。然而,120年过去了,14亿不但没有减少,反而越来越多…… 诺贝尔那笔1896年留下的遗产,能在120多年里从“发奖本金”变成越滚越大的财富池,不是守着“利息过日子”那么简单,反倒是基金会敢打破诺贝尔当初“安全第一”的遗嘱限制,把钱砸进股市和房地产,才让这笔钱没被通胀啃光,反倒涨成了原来的两百多倍。 刚开始那几十年,基金会是真按诺贝尔的想法来的,只敢买国债、存银行这些稳得不能再稳的“安全证券”,结果差点把奖项搞黄了。 那会儿通胀一年年涨,国债利息连5%都不到,到1945年的时候,单项诺贝尔奖的购买力比1901年刚颁奖时缩水了七成,再这么下去,别说涨钱,本金的实际价值都要跌没了。 直到1950年代,瑞典政府松了口,允许基金会投资股票和房地产,这才算是把死钱盘活了。从那以后,基金会彻底换了打法,哪还敢把钱都捏在手里吃利息,直接把大半家当押在了能生钱的地方。 所谓“一半钱进股市”,可不是瞎买,他们找了贝莱德、红杉资本这些全球顶尖的资管机构帮忙打理,跟着优质企业喝汤。 比如20世纪80年代美股开启长牛市,基金会投的美国指数基金和红杉的成长基金一路跟着涨,到1987年末,光美股里的资产就值12.87亿克朗,比最初的遗产本金还多几倍。就算碰到市场动荡,他们也有办法兜底,2008年金融危机前,基金会提前把20%的资产换成现金,等全球股市跌了40%的时候,他们的资产只跌了8%,根本没伤着本金。 房地产这部分更像是“压舱石”,虽然占比没股市高,但稳赚不赔的属性帮了大忙。他们没乱买,专挑凯雷这些机构管理的优质地产基金,盯着欧美核心城市的写字楼和基础设施。 二战的时候,别人都在慌着抛售资产,基金会反而趁机把部分资金换成黄金和瑞士法郎,又悄悄收了些斯德哥尔摩的优质房产,等战后经济复苏,这些房子的价值翻了好几倍,成了抗风险的硬通货。 现在这些不动产和基础设施基金虽然占比不算最高,但每年的租金和增值收益,足够覆盖一部分颁奖开销,让股市里的钱能安心长期持有。剩下的两成稳健投资,才是真正的“安全垫”,主要是债券和现金,用来应对突发情况。 比如2020年美股熔断,资产一下缩水8%,基金会就从这部分钱里拿出应急储备金,照样把1000万克朗的单项奖金发了出去,没被迫低价抛售股市里的筹码。 而且瑞典政府从1946年就给基金会免税,光2023年就省了4000万克朗,相当于当年奖金支出的60%,这笔省下来的钱又能接着投进股市和房地产,形成了“赚钱-再投资-更赚钱”的循环。 说到底,基金会哪是“不守规矩”,分明是看懂了“守本金不如让本金生钱”的门道。要是还抱着“安全第一”的老办法,现在的诺贝尔奖可能早就得缩减奖金甚至停发了。 正是敢把钱投进能增值的股市和房地产,再用稳健投资托底,才让诺贝尔的遗产从一笔固定的“死钱”,变成了能持续供血的“活水池”,120多年过去,不仅奖金从15万克朗涨到了1100万克朗,资产总额更是从14亿飙到了61亿,这才是真正的“钱生钱”智慧。